Если проблема оригинальности — самая болезненная

точка в суждениях о бытовой музыке, то в разговоре о киномузыке она еще

болезненней. Зачастую в самом режиссерском задании композитору содержится

скрытая или явная просьба повторить что-то уже ранее сделанное. Это «что-то»

может быть как музыкой других авторов (Г. Данелия, например, предлагал

третью часть Третьей симфонии Брамса в качестве модели для «Осеннего марафона»),

так и музыкой, написанной данным композитором к предшествующим фильмам

(А. Петров рассказывал, что некоторые режиссеры просили его написать музыку

такую же, как в «Я шагаю по Москве»).

Обвинять режиссеров в недостатке музыкальной фантазии не следует. Пожалуй,

лишь постановщик фантастического фильма, где

действие происходит в весьма отдаленном будущем или персонажами выступают

инопланетяне и роботы, может пожелать музыки, заведомо ни на что не похожей.

Как правило же, не режиссеру, а самому фильму нужна музыка, на что-то

похожая, а порой и до неразличимости похожая.

«Шок узнавания» — так определил один из исследователей кино основной эффект

воздействия движущегося на экране изображения на зал. Зрители первых кинолент

бшли потрясены ничем не примечательными эпизодами: прибытием поезда на

станцию или купанием на пляже. Потрясение рождалось жизнеподобием экрана.

В наши дни достоверность экранного киноизображения сама по себе никого

не потрясает, к ней привыкли, но, перестав быть «шоком», узнавание осталось

основой поэтики кинематографа, и различные эксперименты по деформации

зрительных образов на экране, обогатив эту поэтику, не разрушили пока

ее основы.

Быть узнаваемым — условие, которое кинематограф ставит почти всем средствам,

включаемым в арсенал воздействия на аудиторию, в том числе и музыке. Потому

можно сказать, что кино в известной мере обрекает композитора на вторичность:

большинству фильмов нужна музыка, приветствуемая

слухом зрителей как знакомая.

Сказанное в первую очередь относится к фильмам, настроенным на достоверное

воспроизведение быта. Требовать здесь от композитора оригинальной музыки

все равно, что требовать от художника фильма оригинальных костюмов для

персонажей. Персонажам нужны костюмы, какие носили или носят люди такого-то

типа в такое-то время, а экранному быту нужна музыка, предельно похожая

на ту, что звучала или звучит в соответствующую эпоху в соответствующей

среде, прежде всего музыка бытовых жанров.

При этом требование узнаваемости заставляет представить бытовой жанр в

наиболее типичном его варианте, то есть не затушевать, а напротив, обнажить

присущую ему банальность. Грубо говоря, композитору приходится писать

музыку до него написанную; потому так распространены здесь различного

рода стилизации. Иногда они кажутся излишней тратой творческой энергии:

проще включить известную фонограмму, что, кстати, часто и делается.

Однако и костюм для персонажа можно было бы не шить, а купить в магазине

готовой одежды. Тем не* менее он шьется в костюмерной студии под присмотром

художника и режиссера, и в одном случае шьется так, чтобы выглядел мешковато,

а в другом, чтобы сидел на актере как влитой. Костюм подгоняют при этом

не столько под фигуру актера, сколько под фигуру персонажа — под образ.

Костюм должен быть безусловно знаком зрителю, но должен одновременно сообщать

и нечто об индивидуальности героя, а порой и об отношении к нему авторов.

И здесь бытовое мастерство модельера-портного становится искусством художника

по костюмам.

Как правило, героя фильма играет актер, чье лицо хорошо знакомо зрителю.

Обычно знакомо зрителю и его киноамплуа. Но в каждом фильме актер имярек

играет не вообще человека волевого или рохлю, волокиту или неудачника,

прохиндея или правдолюбца, но еще и человека конкретного, имеющего не

только определенное имя, но и индивидуальный (если, конечно, об этом достаточно

позаботился сценарист) характер. В создании индивидуально-неповторимого

образа героя существенно, как известно, не только актерское мастерство,

но и грим. Зритель видит знакомое лицо под новым гримом, и грим этот сообщает

зрителю важную художественную информацию. Бытовое парикмахерское и косметическое

ремесло становится искусством художника.

Думается, что-то аналогичное происходит и в сфере киномузыки, опирающейся

на бытовые жанры. Загнав композитора в тупик

шаблонности, фильм сам же указывает выход из этого тупика: на бытовой

жанр можно наложить грим, способный придать шаблонным конструкциям черты

сугубо индивидуальные. В идеале такие черты композитору следует не столько

придумывать, сколько заимствовать у самого фильма: переводить в звучание

то неповторимое, что отличает характеры персонажей, способ показа «среды

обитания», авторское отношение к изображаемому и прочее, что определяет

оригинальность замысла, если, конечно, таковая имеется.

Я бы сказал так: оригинальность киномузыки А. Петрова заключается прежде

всего в ее верности каждому данному фильму и выражается в первую очередь

в том, что почти все используемые композитором бытовые жанры, не теряя

узнаваемости, несут на себе слой «звучащего грима», обладая именно тем

«лица необщим выраженьем», какое присуще данному эпизоду, данному персонажу

или данному фильму в целом. Оригинальность доказывается тем простым фактом,

что вальс из фильма «Берегись автомобиля» ни в коем случае не может заменить

вальсов в «Жестоком романсе» или в «Я шагаю по Москве», а марш из «Вокзала

для двоих» не может звучать вместо марша в «Жестоком романсе», — несмотря

на предельное сходство последних, к чему я еще вернусь.

Лучшие образцы киномузыки А. Петрова — это не только образцы «вписанности»

музыки в фильм, но и показательные примеры особого рода искусства — искусства

индивидуализировать всеобщее, создавать нечто достаточно оригинальное

из вполне банального материала, конкретно — накладывать индивидуально-неповторимый

грим на бытовой жанр или отдельные его интонации.

Искусство грима в принципе есть искусство деталей: один штрих, часто незаметный

непрофессиональному глазу, может решительно изменить облик актера.

Искусство «звучащего грима» — это тоже искусство мелочей, многие из которых

не фиксируются слушательским сознанием, но тем не менее сообщают звучанию

в целом именно такую, а не иную выразительность. К этим мелочам я и предлагаю

присмотреться.

Начнем с элементарного. Жанр фанфары — подлинный ветеран бытовой музыки.

Порожденная им интонация восхождения по устойчивым ступеням лада проникла

в самые различные жанры, особо закрепившись в военной музыке, например

в парадном марше.

Совершенно очевидно, что приведенный мотив не имеет индивидуального характера и принадлежит к кругу самых что ни на есть ходячих интонаций. Инкрустировав в этот мотив другую, столь же банальную интонацию — вводнотоновый оборот, композитор наложил на однозначную героичность восходящего квартсекстаккорда в маршевом ритме снижающий грим: в фанфаре появилось что-то вроде ухмылки.

О бедном гусаре замолвите слово

При всей элементарности пример этот показателен в нескольких

отношениях. Во-первых, он демонстрирует предельную экономность грима,

ложащегося в киномузыке А. Петрова на бытовой

жанр. Рассуждая сугубо формально, можно было бы сказать, что в приведенном

двутакте композитору принадлежит лишь одна нота, один тон — си бекар,

но это тот самый тон, который, по пословице, делает музыку — превращает

расхожий фанфарный марш в именно такой, какой требуется гусарам Э. Рязанова

и Г. Горина.

Во-вторых, здесь, как в капле воды, отражается основной метод решения

А. Петровым задачи «квадратуры круга»: достижение оригинальности путем

небанального сочетания банальных интонаций. Последовательных проведений

трезвучного и секундового мотивов можно найти сколько угодно. Но помещение

«интонации вздоха» внутрь фанфарного мотива в условиях мажора и маршевого

ритма встречается, видимо, довольно редко. Во всяком случае, я не смог

вспомнить прецедента.

В-третьих, пример обнаруживает особый характер комизма, когда «снижающий»

грим (он, естественно, преобладает в музыке к комедийным фильмам),

как правило, не приводит к пародии или карикатуре. Пародирование бытового

жанра, весьма часто встречающееся в музыке XX века, обычно связано с резким

искажением одних его признаков при ясной сохранности других. Типичный

пример находим у раннего Д. Шостаковича:

Здесь четко воспроизводится характерная фактура духового

оркестра, начинающего играть маршевое трио. Искажаются же мелодия и гармония:

оркестр явно фальшивит. Кричащее противоречие между

стереотипными фактурой и ритмикой, с одной стороны, и решительно уклоняющимися

от стереотипа мелодией и гармонией, с другой, — создает эффект едкой карикатуры

на бытовой жанр. Общее звучание Прелюдии h-moll, откуда взят пример, не

оставляет сомнений: Д. Шостакович саркастически обрисовывает здесь какую-то

чужую музыку и беспощадно смеется над ней.

Комический эффект в примере из фильма «О бедном гусаре.» совершенно иного

рода. Си бекар порождает, конечно, гротескный тритон на сильной доле,

что противоречит традиционной консонантности марша, но противоречит не

резко: тритон тут же благополучно разрешается. Он вовсе не отчужден от

остальных пластов звучания, и достаточно услышать, с какой солидностью

верхний голос сопровождения вторит (целыми длительностями!) взлетающей

над ним «ухмыляющейся фанфаре», чтобы убедиться: музыка здесь смеется

сама над собой, в данном случае над собственной импозантностью. Кстати,

способность смеяться над собой (замеченное в человеке, это качество может

служить признаком ума или во всяком случае артистизма) киномузыка А. Петрова

обнаруживает почти везде, где она смеется. Точнее было бы сказать, что

вообще она не столько смеется, сколько посмеивается.

Один из привычных для А. Петрова способов гримировки бытового жанра связан

с метром высшего порядка. Как известно, бытовая музыка обычно строго квадратна:

это почти необходимое условие ее запоминаемости. При поверхностном слушании

возникает убеждение в постоянной квадратности и киномузыки А. Петрова.

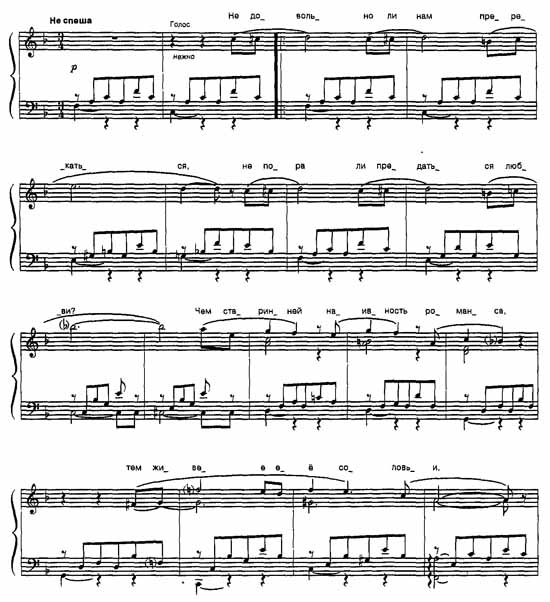

На самом деле это далеко не всегда так. Скажем, куплет песни «Большая

дорога» в том же фильме написан в двухчастной форме, первая часть которой

имеет синтаксическую структуру 3+3+3+3,5, а вторая — 4+4+4,5+3. Ни сами

структуры, ни их объединение в рамках песенной двухчастной

формы никак не назовешь стереотипными. И это вовсе не исключение. В вокальных

номерах фильма «Жестокий романс» встречаются структуры 4+3+5+3 («Романс

о романсе») и 2,5+2+2,5+2 или 2,5+2+2+2 («А

напоследок я скажу»).

Нарушения квадратности — испытанный способ избежать шаблонности. Примечательно,

однако, что в киномузыке А. Петрова не-квадратность не становится остраняющим

жанр сдвигом, но, напротив, специфическим образом уточняет его бытовую

природу. Прислушиваясь к тому, где и как происходят у этого композитора

отклонения от квадратности или симметричности, замечаешь: они фиксируют

характерную особенность бытового музицирования — чрезмерно вольное rubato.

Отсюда, кстати, появление полутактов и полуторатактов, отмеченных в нотной

записи переменой метра: перед нами либо выписанные ферматы, которые мог

бы сделать певец-любитель, желающий подчеркнуть «чувствительность», либо

(см. «Под лаской плюшевого пледа» и «А напоследок

я скажу» из «Жестокого романса») характерное для эмоционального любительского

же пения «забегание вперед» — вступление с очередной фразой на полтакта

раньше.

В силу этого грим неквадратности в музыке А. Петрова почти незаметен (как

и подобает хорошему гриму) и отнюдь не мешает ее быстрому запоминанию

и легкому воспроизведению непрофессиональными певцами, в частности киноактерами.

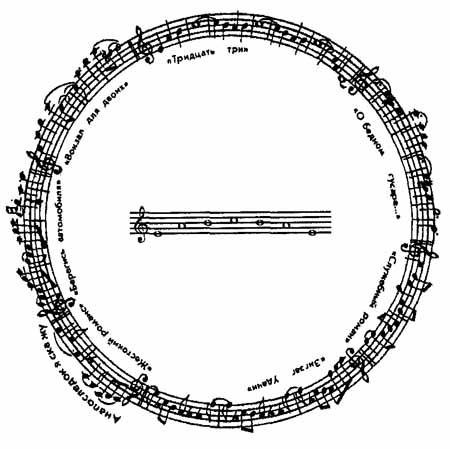

В том, что различного рода гримы накладываются А. Петровым отнюдь не густыми

слоями, удобно показать на примере двух маршей — из «Вокзала для двоих»

и «Жестокого романса».

В обоих случаях гримируется тот жанр, который я бы назвал «перронным маршем».

Не приходится сомневаться в полной серьезности его бытовых образцов: он

«запомнил» эмоциональную ситуацию такого житейского эпизода, в котором

легкомыслие или легковесность

чувств были бы совершенно неуместными, — прощание при отправке воинских

составов, Представить эту ситуацию проще всего, напомнив стихи

Блока:

Петроградское небо мутилось дождем, На войну уходил эшелон.

Без конца — взвод за взводом и штык за штыком

Наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизней цвели

Боль разлуки, тревоги любви,

Сила, юность, надежда. В закатной дали

Были дымные тучи в крови.

Думается, не случайно ритмический строй этих стихов близок к ритмике

мелодии «Прощания славянки»: сочинение В. Агапкина (безусловно, выдающееся

явление бытовой музыки, до сих пор затмевающее многочисленные свои дубли)

сконцентрировало в себе типичнейшие черты «перронного марша», всегда основывающегося

на соединении романсово-напевной мелодики в минорном ладу с фактурой и

ритмикой походных маршей.

Оба фильма требовали от композитора наложения на «перронный марш» комедийного

грима, но разной степени густоты. Сравним обе мелодии А. Петрова с маршем

Агапкина.

«Вокзал для двоих»

«Жестокий романс»

Если в маршевом двутакте из фильма «О бедном гусаре.» я

признал за А. Петровым авторство лишь одной ноты, то о мелодии из «Вокзала

для двоих» рискну сказать: в ней композитору не принадлежит ни одной ноты.

Но ему принадлежит нечто в данном случае более важное: паузы и точки.

Именно они здесь и «делают музыку» — придают «перронному маршу» тот специфический

облик, в котором он может жить только на вокзале города Заступинска и

только в данном фильме; в этот марш явно — «переложено бодрости», что

сказывается, в частности, в переизбытке пунктира (настоящий «перронный

марш», в отличие от походного, лишь намекает на пунктир, предпочитая расплавлять

остроту шестнадцатых в напевности восьмых).

Напевность требует и кантилены инструментов, ведущих главные мелодические

линии, прежде всего корнетов и баритона, Пот > му «перронный марш»

любит legato и долгие длительности. Этому-то и противоречат паузы, введенные

А. Петровым. Они разрывают напевную мелодию, скандируя отдельные ее звуки:

похоже, у неумелых корнетистов не хватает дыхания на довольно короткую

фразу, Выдувание каждого тона в отдельности создает к тому же особый комический

эффект: марш как будто пыжится, как будто старается показать себя с самой

помпезной стороны,

Но поскольку звуковысотная линия не подвергается никаким искажениям, романсовые

интонации сохраняют свое лирическое обаяние и под комедийным ритмическим

гримом. Это и позволяет маршу в разных эпизодах фильма поворачиваться

к слушателю то одной, то другой своей гранью.

В «Жестоком романсе» для разоблачения паратовского фанфаронства понадобился

более густой грим. И вновь он возник не в нотах, добросовестно воспроизводивших

излюбленные мотивы бытового жанра, а как бы между ними. Прежде всего обратим

внимание на те же паузы, разрывающие цельность первого мотива. Но сравнение

мелодии А. Петрова с мелодией Агапкина (я не утверждаю, что она служила

композитору осознанной моделью, а привожу ее просто как жанрово типичную)

обнаруживает и другие примечательные детали. Например, в первом же мотиве

утрированная «барабанность» затакта и прямолинейная фанфарность нисходящего

трезвучия заменяют скромный вспомогательный ход и мягкое заполнение того

же трезвучия, звучавшие в «Прощании

славянки».

Однако гораздо интереснее иное. Патетическое восклицание восходящего скачка

в мелодии Агапкина приходится на третий такт, а у А. Петрова - уже на

второй; «плачущее» опевание тоники у Агапкина звучит в пятом такте, а

у А. Петрова уже в третьем. При всем сходстве мотивов выразительность

их оказывается различной. Марш из «Жестокого романса» в каждом такте,

так сказать, меняет выражение лица, причем делает это поспешно и словно

немотивированно. В «Прощании славянки» патетический взлет звучит после

сравнительно долгого развития нисходящего трезвучия, а переход от скачка

к «интонации вздоха» подготовлен поступенным кадансированием в тт. 3—4.

Смена выразительности здесь плавна и логична. У А. Петрова же акцентируется

быстрота и нелогичность переходов от фанфарного утверждения к патетическому

восклицанию, а от него к плачу да еще утрированному повторением хореической

секунды. Каждый мотив — сам по себе, и им вместе явно тесно в рамках четырехтакта.

Уплотнение различных по выразительности мотивов во времени порождает эффект

позерства, гримасничанья: и героика, и патетика, и слезливость выглядят

наигранными, Именно это и было нужно, чтобы марш в фильме

оказался не просто дубликатом бытового жанра, но точным попаданием в образ

Паратова — Михалкова — звучащим сатирическим портретом героя кинокартины.

Глубокий и тонкий исследователь литературы Л. Гинзбург заметила: «Момент

выдумки необязателен для литературы (может быть, для искусства вообще),

первичны и обязательны моменты выборки (отбора) и пропуска — это две стороны

процесса художнического изменения материала». Сравнение марша А. Петрова

из «Жестокого романса» с «Прощанием славянки» дает редкостную по точности

иллюстрацию к этому положению,

Но хочется подчеркнуть, что то «художническое изменение материала», которое

я здесь называю гримировкой бытового жанра, предпринято А. Петровым не

ради демонстрации оригинального композиторского стиля, а ради художественных

целей фильма. Грим накладывается на бытовой

музыкальный жанр зачастую лишь затем, чтобы в обновленном и индивидуализированном

виде сам жанр стал «звучащим гримом» для актера, исполняющего данную роль.

Так разные варианты «перронного марша» по-разному гримируют экранный облик

Н. Михалкова в «Вокзале для двоих» и в «Жестоком романсе».

Вслушиваясь в детали «звучащего грима» (почти незаметные, но весьма существенные

для решения «квадратуры круга»), понимаешь, что имел в виду Андрей Петров,

когда, говоря о работе композитора в кино, намекнул на «те «чуть-чуть»,

которые и делают наше искусство искусством»9.

Тонкими слоями звучащего грима киномузыка Петрова сообщает всякий раз

новую выразительность тем немногочисленным бытовым интонациям, к которым

она питает особое пристрастие. Укажу лишь на три из них, пожалуй чаще

всего встречающиеся в мелодиях, написанных Петровым для фильмов Данелия

и Рязанова.

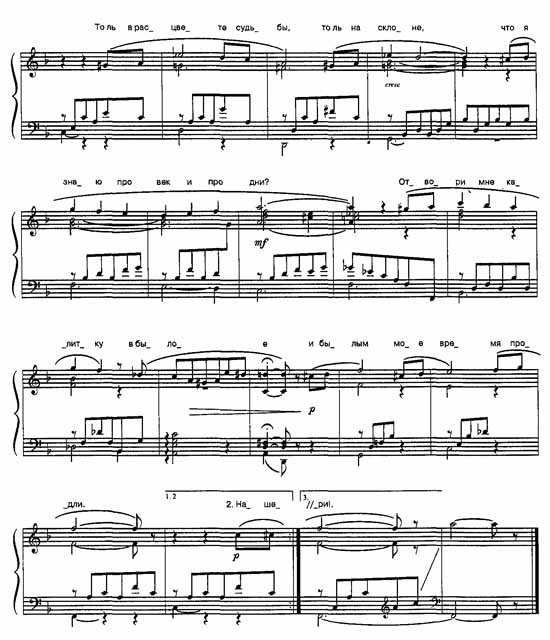

Интонации эти представлены на прилагаемой таблице в виде центров окружностей,

образуемых примерами из различных мелодических фраз и мотивов.

Пример первый

Пример второй

Пример третий

Очевидно, что все три интонации относятся к разряду ходячих,

причем лишь та, что породила первый круг, является сравнительно современной:

она джазового происхождения, Интонации же, попавшие в центр второго и

третьего кругов, мягко выражаясь, старомодны: трудно назвать такую музыку

XVIII и XIX веков, где их нельзя было бы встретить (эти интонации я и

имел в виду, говоря выше о пословицах музыкальной речи), Однако ясно,

что, встречаясь в принципе где угодно, обе интонации в отечественной музыкальной

культуре прочнее всего прижились в бытовом романсе.

Потому стоит пристальнее присмотреться к преломлениям этого жанра в киномузыке Петрова.