Интереснейший и глубочайший по содержанию своему и истокам музыковедческий

объект: югославянское народное музицирование как единство «устного творчества-исполнительства».

В своем интонационном богатстве и многонаправленности, в своих далеких

истоках и пышном окружении народная музыка Югославии поражает не только

жизнеспособностью и жизнеупорством, а также лирической цветистостью и

красочностью своих «диалектов», но и сохранением давних общечеловеческих

традиций и, что особенно существенно,— закономерностей становления интонационного

искусства слова-тона,— традиций и закономерностей, фиксировавшихся веками

в культурах Средиземноморья, откуда в итоге сложных вековых «прорастаний»

выросла и европейская музыка, как величайшее завоевание человечества —

как симфоническое искусство.

Культура музыкально-интонационная в пределах народной музыки устной традиции

отслоилась во многих странах как продолжительная и запаздывавшая по отношению

к быстрой (относительно, конечно) эволюции музыки профессионально-письменной.

В различных странах это происходило по-разному, с различным отношением

к своему собственному народному наследию (процесс очень важный и особенно

счастливо сложившийся для русской музыкальной культуры).

Переход от народного устного интонационного искусства к индивидуально

ярким явлениям музыкального творчества совершался неоднотипно, но имел

в себе всюду некие непреложные закономерности. И в данном отношении, скажем,

деятельность трех «выдвиженцев» национальных музыкальных культур XIX столетия:

Глинки — Сметаны — Грига, при всем различии их индивидуальностей и культур,

их выдвигавших, содержит в себе общие предпосылки.

В эволюции югославянской музыки, по вполне понятным государственным причинам,

запоздал процесс централизации музыкальных диалектов — поместно-национальных

и племенных. В этом отношении явление Глинки у нас было подготовлено XVII

и особенно XVIII веками развития русской музыкальной культуры из устного

искусства интонирования и «распевного стиля» и всей вариантности диалектов

— в централизованное (по своим установкам и принципам формования) искусство

музыки. В свое время этот процесс централизации поместных музыкальных

диалектов своеобразно пережили и западно-европейские страны: Италия, Франция

и Германия. Раньше всех и исчерпывающе — Италия. Во Франции большую роль

в этом становлении сыграл Париж, центр художественной культуры, и его

песня. Характерно, что во Франции процесс

«собирания» или централизации музыкальных поместных диалектов не закончился

до сих пор: достаточно хотя бы кинуть взгляд в официальные школьные сборники

французских народных песен по департаментам и в какой-нибудь обстоятельный

сборник народной музыки отдельной крупной области страны.

Но не буду здесь отвлекаться и вдаваться в подробности. В данной работе я вполне сознательно рассматриваю очень широкую тему народного музицирования в Югославии преимущественно сквозь XIX век и с «птичьего полета». Моя цель — вовсе не описание, подробное, этого музицирования, а обнаружение через него причин запаздывания в этих странах централизации музыкальных интонационных диалектов. Эта централизация несколько сдвинулась после империалистической войны, но не настолько, чтобы соперничество обособившейся Болгарии не служило тому препятствием. Как происходит этот процесс — раскрывать здесь я не в состоянии. Во всяком случае укажу, что тот же процесс централизации музыкальных диалектов (устного народного музицирования по областям и племенам) в Чехии совершался и совершается, не воспрепятствовав чешскому музыкальному возрождению последних десятилетий — вплоть до мрачного периода фашистского нашествия. В Польше один Шопен в данном отношении сделал больше (как «централизатор народно-музыкальных диалектов»), чем большая плеяда других индивидуальных мастеров музыки. А наш Глинка даже смог выйти за пределы национально-ладовой «централизации», внеся в эволюцию ладового строительства Европы в свое время никем там не замеченное, но теперь, в ходе истории, вполне оправдавшееся, закономерное, «свое» слово.

<…> То, что в одном старинном сербском журнале («Србска новина —

магазин за художество, книжество и моду») в конце 30-х годов прошлого

века можно было прочесть о значении родного — сербского — языка, вполне

приложимо ко всему народному музыкальному искусству теперешней Югославии

и уж безусловно к интонационному содержанию сербской — в широком смысле

— песенности: «.Народ, не любящий и с презрением отвергающий свой язык,

ущербляет себя и готовит себе жалкую участь. Язык укрепляет, одушевляет

и оживляет народную душу. В нем — величие, слава, блеск народности, и

потому не может никакой народ прославиться без языка, и каждый должен

его возделывать, украшать и обогащать». Впечатление, возникающее от знакомства

с народной песенностью

Югославии, всегда насыщено душевным теплом, источаемым несказанной мелодической

проникновенностью напевов, именно их эмоциональной красотой. Ощущением

жизни веет от них: значит, в них живут, бережно хранимые, народные мысль

и чувство, живут, волнуя и внушая веру в неискоренимость народной духовной

культуры.

У Герцена в «Кто виноват?» есть удивительное по глубине мысли описание,

как слушается даль: «Отчего все это издали так сильно действует на нас,

так потрясает — не знаю, но знаю, что дай бог Виардо и Рубини, чтоб их

слушали всегда с таким биением сердца, с каким я много раз слушал какую-нибудь

протяжную и бесконечную песню бурлака, сторожащего ночью барки,— песню

унылую, прерываему плеском воды и ветром, шумящим между прибрежным ивняком.

И мало ли что мне чудилось, слушая монотонные, унылые звуки; мне казалось,

что этой песнью бедняк рвется из душной сферы в иную, что он, не давая

себе отчета, оглашает свою печаль, что его душа звучит потому, что ей

грустно, потому, что ей тесно, и пр., и пр. Это было в мою молодость!».

Прибавлю: потому, что в народном напеве слышатся и дальняя, жизнь, жизнь

веков, душевная даль. Ночное сосредоточение и издали доносящаяся песня

— даль пространства — только усиливают ощущение «дали эмоциональной»,

концентрированной в песенном напеве человечности. Сколько людей с колыбели

до смерти провели жизнь с каждой из исконных народных мыслей-интонаций,

сложившихся в любимые мелодии. Никогда не «стирающиеся», они свидетельствуют

глубже и неизгладимее, чем старинные монеты, о пережитом человеческом,

ибо интонируют они быль души, интонируют всегда свежо, всегда эпически

прекрасно.

В этом отношении впечатления, испытанные Герценом от русской песни-думы,

слышимой из уст народа непосредственно, вполне отвечают впечатлениям целого

ряда путешественников — людей различного положения и склада души и мысли

— от югославянской песенности. Действительно, на мой взгляд, в ней особенно

волнует душевная даль веков. Сербский народный мелос целомудренно эмоционален

и в своей эпической лирике (героические песни), и в духовных стихах, культовых

напевах, и в различного рода думах. О душевном богатстве лирики любовной

и говорить не приходится: ее волнующая красота звучит всегда весенней

свежестью и исконной радостностью древних обрядов и поверий.

«Под стенами Задеры (Зара в Далмации), в пристани, против самых главных

ворот, ночью два славянина, сидя на своих лодках, на которых они привозили

хворост для отопления, пели песни на сербском языке. Один запевал густым

басом, а другой, спустя несколько тонов, подтягивал. Модуляции этого подпевалы

чудны, дики, извилисты, кудрявы; голос его увивался около монотонного

голоса запевалы, как плющ обвивается около дерева. В конце оба голоса

сливались в один тон, пониженный в октаву против начального тона песни.

Пение было так протяжно, странно, заунывно, что наводило тоску на душу.

Я' не мог понять содержания песни, но расслушал два слова: „милостив,

исповедую". Это пение совершенно оригинально; наипаче извивы и переливы

голоса другого певуна поразительны. Пение несколько походит на игру волынки».

Данное описание — очень меткое — относится к 1842 году и принадлежит человеку,

хорошо, чутко разбиравшемуся в интонационной культуре и вообще в устном

музицировании, а также в родной и нашему народу «технике запева-роспева».

По эмоциональному впечатлению тут есть сходство с герценовским: тесно

душе! — а по манере интонирования — чем оно, это пение, не могло бы быть

и русским?. К сожалению, вторая запись из того же источника — свидетельство

о народных танцах, связанных, по-видимому, с древнейшими языческими обрядовыми

культами, — ничего не содержит касательно музыкальных интонаций.

Свидетельств такого рода — об обрядовых танцах и увеселениях славянских

народностей вдоль и вглубь от Адриатического побережья — имеется немало

у русских путешественников с начала XIX века, но, увы, без интонационно

точных подробностей. Например, в материалах путешествия А. И. Тургенева

и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 году можно прочитать (в

письме А. И. Тургенева к родителям; 1804, 21/9 ноября, из Аграма или Загреба,—

тогда столичный город Хорватии) любопытные строчки о сербских народных

увеселениях, наблюдавшихся ими (Тургеневым и Кайсаровым) по дороге через

Славонию в Хорватию из Вены:

В Дале: «.имели мы случаи видеть сербские народные увеселения, их пляски,

музыку и даже быть на свадьбе их, которой обряды во многом сходны с нашими.

Пляски их весьма просты, так же как и наши деревенские, а любимая и национальная

музыка — волынка. Под унылый тон ее пляшут они гораздо охотнее, нежели

под скрипку, и всегда веселы, хотя мало имеют причин веселиться; но Славянин

поет, дондеже есть.» (с. 54 упомянутого выпуска). Не надо понимать «унылость»,

«уныние» напевов и пения здесь, как и в других свидетельствах, эмоционально

буквально: подобные эпитеты рождаются большей частью из слухом творимого

сравнения господствующего европейского мажорного лада с исконной песенной

ладовостью древнейших стадий музыки устной традиции (не только так называемых

средневековых культовых ладов). Каждая древняя диатоническая попевка звучит

минором для слуха, насыщенного мажорностью и интенсивностью вводното-нового

восхождения. Отсюда несовместимость впечатлений: «унылое пение» и «всегда

веселы»!. А между тем, достаточно раскрыть хотя бы сербский культовый

обиход и вслушаться в светлую свежесть его напевов, в их плавное течение,

величаво-мягкое, чтобы ощутить нечто весьма обратное «унынию».

В начале 60-х годов прошлого века отдельными выпусками появились записи

сербского церковного пения, правда, далеко не исчерпывающие попевочных

богатств и характерных оборотов сербской «распевности»; но они позволяют

ощутить в их складе и интонации песенно-народную основу с ее благородной

пластичной «осанкой» мелоса,— в чем чувствуются «вековая душевная даль»,

традиции, испытанные неисчислимо кратным слуховым отбором поколений.

Продолжим еще свидетельства путешественников.

В любопытной книжке Владимира Броневского «Путешествие от Триеста до С.-Петербурга в 1810 году» (Москва, 1828), — хотя главный акцент впечатлений автор делает на Венгрию, но со множеством славянских инкрустаций,— имеется несколько зарисовок, касающихся интонационных впечатлений среди исконно славянской народной бытовой жизни (в Крайне-Карнополии—древней Северной Иллирии). Броневский отмечает обряды, сохранившиеся от языческих времен, и в числе их исконные «пляски под песни» вокруг огней в Иванову ночь. «.Сватовство и свадьбы почти не разнятся от наших. Хороводные пляски также сходствуют с нашими. Между горожанами в употреблении вальс. Скрипка или гудок, цимбалы, кларнет и сопелка составляют их мусикийские инструменты» (с. 31—32). В дальнейшем изложении путешествия — уже через Венгрию — не раз встречаемся с указаниями на упорное культивирование славянами хоровода в многообразном преломлении и на музыкально-танцевальное сопровождение свадебных обрядов, тождественное на громадном протяжении,— всюду, где имеются следы давнего славянского быта.

Но если взять поворот на восток от Адриатики и от местностей, о которых

шла сейчас речь, к населению, прослоенному греками, то и там вокруг основных

обрядовых народных действ музицирование носит сходный характер. В русской

литературе имеются очень талантливо — К. Леонтьевым — написанные очерки-рассказы

«Из жизни хритиан в Турции 60-х годов». По красочности, жизненной сочности

и свежести материала эти очерки остаются непревзойденными. Именно они

указывают на широкую протяженность югославянской культуры и ее жизнеупорство,

с одной стороны, а с другой — на ее, по-видимому, давнюю связь со всей

культурой Архипелага и Средиземноморья. Сам автор в предисловии к изданию

повестей своих 1876 года говорит, что хотя собранные им наблюдения — из

новогреческой жизни и «югославяне являются в них разве мимоходом», но

«в общих чертах эти рассказы могут дать приблизительное понятие и о быте

славян в Турции». Я бы прибавил в отношении бытового народного «плясования»

и музицирования, что не только в общих чертах, но и в деталях очерки Леонтьева

звучат убедительно ярко. И в повестях из эпиро-албанской жизни, как и

в описаниях критского быта, повсюду раскинуты подробности о бытовом музицировании

и танцах, сходные с тем, что происходило и происходит по побережью Адриатики.

Их красочно-жанровая прелесть позволяет расслышать за собою уходящие в

даль веков связи с давними-давними танцевальными и музыкальными культурами

и античности, и всего Леванта 7, которые превзошла славянская песенная

лирика во всем ее, все еще не поддавшемся анализу, многообразии.

Одно из громадных упущений музыкознания — это едва ли не полнейшее небрежение

и отсутствие интереса к музыкальным культурам не только Архипелага и так

называемого Ближнего Востока и вообще Средиземноморья, но особенно к сокровищам

народного устно-музыкального творчества Балканского полуострова и, тем

более, славянских побережий Адриатики. Досаднее же всего невнимание к

сербскому мелосу, всосавшему в себя и переинтонировавшему заветные лирические

думы славянства, связавшему их и с восточными влияниями, и с Византией,

и, по-видимому, с просочившимися сквозь века ритмоинтонациями древнегреческой

культуры.

О сербских певцах героико-эпических сказаний сербского народа я знаю по

устным рассказам и, судя по ритмам стихов и по напевам,— интереснейшие

подробности, особенно в отношении интонационной выразительности. Сопровождая

свое пение игрой на гусле, сербские «рапсоды» поют о великом прошлом народа

(особенно любимой темой является сказание о злосчастной для сербов битве

на Косовом поле — 1389 год,— приведшей страну под турецкое иго) и былины

о подвигах народных героев-юнаков.

«.В гостинице, в которую привели меня мои новые знакомцы, было оттуда

несколько сербов. Один из них был с гуслой и по просьбе публики заиграл

нам сербские песни. Странное впечатление производят звуки этого инструмента

и сопровождающее его пение. Вы слышите какой-то однообразный, хриплый

скрип, который варьируется только понижениями и повышениями, ускорениями

или замедлением темпа; нет тут ни аккордов, ни гармоний — это идет все

один и тот же голос. Певец, сначала уставившись в свой инструмент, начинает

вдруг высокою сильной нотой какое-то воззвание, потом откинется назад,

поднимет голову кверху, к небу, как будто взывая к нему и припоминая,

обрывает стоном и смолкнет; а в это время только быстрее забегает смычок,

громче и выше захрипит и застонет струна; потом опять начнется мерное

движение, и опять из груди певца вырвется прежняя высокая нота, не сходя

с которой он поет уже речитативом довольно долго, покуда не дойдет до

патетического места, на котором он снова обрывает речь и только застонет,

и этот стон как бы эхом отзывается в потупившихся слушателях.

Пел он сначала про Бановича Стахиню, и эта песня без перерыва длилась

более часу. Сколько ни было публики, все молчало, ловя только слово, выдающее

юначество сербского героя, и сопровождая его возгласами одобрения.

Запел он про царя Лазаря и жену его Милицу, про Косовскую битву. Тут уж

не было почти речитатива: проговорит он два стиха, и обрывается его речь

стоном, бьют об полы руками все присутствующие сербы, все шевелится и

стонет. Эта короткая песня длилась также до часу, благодаря продолжительным

паузам, потому что певец собирается с силами, чтобы вытянуть из себя слово,

собирается с духом и публика, чтобы выслушать это слово, которое, что

ни дальше, становится все тяжелее и грознее.

Добавление в виде рефрена: „Думаю, погиб он также" сопровождалось

паузами, которые наполнялись стоном и судорожно быстрым движением смычка.

А когда дело дошло до Вука Бранковича, что выдал царя на Косове, и пропел

ему певец: „Проклят будь и род его и племя", — „Проклят!" —

крикнули тут все и повскакали с мест, как будто бы ища изменника, предавшего

все сербство.

Позже привелось мне слушать южно-русского певца Остапа Вересая; его пение

мне сильно напомнило сербских певцов; та же манера стонать, варьируя тем

однообразную мелодию, выражать чувство не самой мелодией, а известным

жалостным тоном голоса, его дрожанием под напором сильного чувства, что

невольно сообщается слушателю и заставляет его забывать недостаток мелодии

и самого голоса, слабого, старческого; вас сковывает то горе, которое,

очевидно, охватило певца, душит его и заставляет его голос дрожать и прерываться,

и вы слушаете, боясь шелохнуться.

Но разница есть, и весьма ощутительная, как в манере, так и- в целом тоне

и духе. В то время как южно-русский певец начинает тихо, с низкой, очень

слабой ноты, так что вы едва уловите момент, когда он начинает петь, и

потом уж возвышает голос и начинает им вибрировать, усиливая тон и чувство,—

сербский певец сразу начинает сильною, высокой нотой, сразу возбуждает

вас и потом уже разрешается скороговоркой, где каждое слово является отчеканенным,

и им осмысливается чувство, выразившееся в первом возгласе. Южно-русская

думка вас разжалобит, приведет в состояние грустной задумчивости; сербская

песня доводит вас до отчаяния, и вас взрывает это чувство, не давая места

никакому раздумью, потому, что остается только или победить, или со славой

погибнуть.».

С этим эпосом соперничает задушевнейшая лирика крестьянских трудовых,

обрядовых и любовных песен, совершенно неисчерпанная сокровищница эмоционально

изысканных — по своей проникновенности — напевов, лирика, принадлежащая

как Сербии в ее обычном наименовании, так и сербам-хорватам, черногорцам,

боснийцам и т. д. Так что в понятие: сербская народная музыка устной традиции

необходимо включить я-ный ряд песенных и инструментальных «диалектов»,

из них отдельные — с чрезвычайно своеобразным характером; словом, от попевочных

речитаций былинных рапсодов и горных архаических кличей-зовов и «призывных

распевов» Черногории — до изысканнейшей по своим потенциям к современной

гармонии и импрессионистски - смелому интонационно-интервальному содержанию

игры хорватских деревенских дудочников.

У того же К. Леонтьева есть литературный портрет, очень типичный для всей

популярной песенной культуры от Востока на Запад —от Эгейского моря к

Адриатике и к Северу — портрет поющего грека в рассказе 1875 года «Капитан

Илиа». Ввиду типичности этого лирического отрывка и схожести с известными

мне рассказами лиц, побывавших в Сербии и Хорватии, позволю себе привести

его здесь для наглядности:

«Капитан Илиа выходил часто под платан; садился и песни там пел с тамбурой.

Оденется получше, усы подкрутит, поет и как будто ни на кого не смотрит,

а сам все видит. Пел он разное: и сельские, и городские песни знал, клефтские

так пел, что ужас! О Джаке и о том, как две горы — Олимп и Киссамос между

собою спорят, и говорит Олимп: «Молчи, Киссам. Ты! турком стоптанный Киссам.

Я свободен; и на высоте моей сидит орел большой, и держит он в когтях

своих молодецкую голову.» (стихами я, жаль, не помню!). И любовные пел

разного рода. Одну хорошую, которую сочинили, не знаю где — в Афинах,

или в Керкире, или в Стамбуле. Эту я немного знаю на память:

Как ветер лист увядший, пожелтелый,

Уносит вдаль, безжалостно гоня,—

Так еду я, мой друг осиротелый,

О! я молю, — ты не забудь меня.

Вода лазурная у берега дремала,

Была тиха спокойная волна,

Но ветер взвыл — и мутной пеной вала

Она о скалы бьет, стенания полна!

Так и меня в далекую чужбину.

Было очень жалко слушать, когда он это пел.

И многие его с удовольствием слушали и утешались, и старики старые, и

девушки все.».

Добавлю, что аналогичные приводимым стихам песни о расставании в сербской

лирике имеют прекрасные элегические напевы; своеобразный их отпечаток

наводит на мысль о далеких, далеких восточных мотивах и даже об арабо-испанских

отзвуках, а вовсе не непременных турецких, как это принято утверждать.

Словом, тут поет культура средневекового феодального Средиземноморья и

Адриатики в сочетании с прирожденной распевностью придунайского славянства

и сложных этнических пластов Черноморья. Лирика песен расставания нередко связана с «оборонной тематикой» и через эту сферу

с массовой хоровой оборонной песенностью как Сербии, так и особенно Черногории.

Является ли хоровая лирика славянским «импортом» в прибалканские страны,

в «междуморье» и «междуречье» (Дунай — Сава), или есть от нее арка, которая

другим концом своим уходит в глубь веков и, быть может, в интонационно-загадочную

хоровую лирику древнего эллинства,— проследить мыслимо ли? Ведь «музыкальная

археология» — понятие противоречивое в себе и вряд ли сумеет создать «летопись»,

подобную общеизвестным работам в археологии Средиземноморья и Адриатики,

да и что-либо Подобное уже сделанному русскими же исследователями в области,

скажем, древней живописи (иконописи). Музыканту тут почти все надо начинать

с азов, несмотря на наглядную помощь, оказываемую множеством напевов и

особенно изучением их ритмоинтонационного строя.

Перспективно тут можно сказать, что перед нами за сплетением музыкально-национальных

диалектов, с их характерными идиомами и привходящими и закрепляющимися

неологизмами, лежит громадная область народного музицирования и устно-музыкального

творчества как некое сложное этническое единство (отнюдь не утопически

панславянское, а народно-человечески реальное). Это — и сфера интонационно-речитацион-ная

в тесном сочетании интонаций речи и языка музыкальных интервалов, и стиль

попевочно-распевный и орнаментальный. В веках эта культура уходит вглубь

всей интонационной (языка и музыкального звука) культуры Средиземноморья

и ближних стран внутри континентов, а пространственно оно связывает славянско-песенную

распевность от Причерноморья (и его Севера), Днепра, Дуная, от Карпат,

через весь Балканский полуостров и Адриатику — к югу и от Причерноморья,

с одной \ стороны, и Малую Азию и Сирию — с другой, на Восток (отнюдь

не «старый» наивный музыковедческий Восток с обязательной полуторатонностью).

Именно — изучая югославянские национальные речевые и музыкальные интонационные

«диалекты», невозможно отрывать их от этой глубокой и исторически закономерной

и конкретной подосновы, постоянно в них ощутимой.

Дело не в преходящих влияниях (и особенно не в иге «туретчины» как таковой)

— дело в сложных экономически-политических и своеобразно «интернационально-средиземноморских»

и адриатических культурных сплетениях, отложившихся в интонационных культурах

окололежащих стран. Таким образом, современное музыкальное славяноведение

в отношении югославян ничего общего с утопиями российского славянофильства

и государственной теории панславизма под главенством русских иметь не

может.

Русская музыка, при всей своей рационально обусловленной сцепленности

с европейской музыкой в ее высших достижениях, не может забывать о своих

связях с причерноморской и — глубже — средиземноморской интонационными

культурами.

Многое, что принято в нашей музыкально-интонационной сфере относить за

счет азиатского Востока,— в свете культуры Средиземноморья и Адриатики

может оказаться (а на мой взгляд, и оказывается) вовсе не тем.

В данном отношении многое может распутать интонационное, заново, без предрассудков

славянофильства и «византийства» организованное «югославяноведение»; интонационное

— потому, что резко отграничить здесь все сферы языковой и речевой культуры

от проявлений музыки как таковой,— разумея народную музыку устной традиции,—

просто немыслимо, если касаться не одной лишь технологии (например, инструментоведение

и т. д.). В свою очередь, достижения в области древнерусской живописной

культуры помогут и музыкознанию расчистить давние тропинки — заглохшие

— ведущие нашу интонационную культуру через путь «от варяг к грекам» (не

в буквальном географическом смысле). В этом аспекте все музыкально-национальные

диалекты югославянства для нас ценны, ибо, по моему глубокому убеждению

и выводам из слышанного и прочитанного, за ними, как было сказано, ощущается

народно-интонационное единство великой общечеловеческой (для своей стадии)

культуры.

Самое интересное в розысках ее и то, что указывает на ее громадную жизнеспособность,—

наблюдаемый до сих пор процесс соревнования двух и содружных и «враждебных»

сил, составляющих живое интонационное содержание музыки: речита-ция (множество

нюансов «речи нараспев» и строго ритмован-ной, и почти «вольной») и собственно

мелодийное пение (т. е. древнейшее искусство «говора по интервалам» нараспев,

и искусство роспева в собственном смысле слова, т. е. пения) цветут в

непрерывном взаимоотношении до сих пор, не превратившись в «формы» речитатива

и мелодии в узком смысле этого понятия.

Но ведь то же своеобразное интонационное борение речитации (еще и инструментальной:

стоит только послушать героические образно-инструментальные поэмы наших

восточных домбристов, особенно старых мастеров) с мелосом за создание

современного музыкального эпоса происходит и в нашей современности, составляя

один из органических процессов музыкального становления, все детали которого

нам, современникам, трудно уловить. Одно в них безусловно ясно: «антибуржуазность»,

т. е. происходящее рождение нового стиля музыки из глубоко народных истоков

на общечеловеческой эмоциональной основе. Это как раз то, что на определенных

исторических стадиях удавалось достигать и средиземноморской умственно-образной

художественной культуре и нашей русской (архитектура — живопись: Ростовская,

Суздальская земли и Новгород). В этом отношении глубоко народно-общечеловечно

все живописное действо Рублева, да и наш «Знаменный роспев» в его неисчерпанном,

далеко превосходящем накинутую на него культовую оболочку интонационном

содержании; ибо он, роспев этот, конечно, среди не менее бесспорно признанных

в своем художественном величии памятников древнерусской живописи—величавый

эпос русской интонационной культуры (русской, так сказать, по произнесению

— диалектологически, но общечеловеческой по коренным истокам своего мелоса).

По сочетанию искусств: речитации и роспева, в их теснейшем то слиянии,

то «инакости», по характерно-невменной вокальной орнаментике и сурово-сочной

мелодийности, памятник этот в своей интонационной красоте не уступает

всему, чем уже «принято» восхищаться в области древнерусской литературы

и древнего русского изобразительного искусства, — как памятник великого

народа. Но путь к его всестороннему постижению немыслим без проницательнейшего

вникания в судьбы югославянской инструментальной и песенно-распевной «стилистики»

и во всю практику народного музицирования, т. е. вникая через изучение

живой интонации, а не через мертвенное сравнение «схем ладов» и звукорядов.

В самом деле, сколько тут интересного, если бы музыкознание сумело сдвинуться

с позиций только «музыкально-литературоведческих», только теоретико-аналитических,

только фольк-лорно-расшифровочно-количественных к сфере музыкально-интонационно-общительной

и к сближению с методами современно-языковедческими (вовсе не ставлю знака

равенства: язык = музыка, но утверждаю общую основу: язык (речь): музыка,

т. е. соотносится с музыкой через интонацию, как то, без чего нет ни речи

по «неточным» интервалам, ни пения, т. е. слияния звуков по «точным расстояниям»!).

Почему те же разновидности «тамбура» и «лютен» в руках казаха или туркмена

с их домбрами и в руках грека и югославянина дают качественно иные образно-содержательные

интонации? В чем смысл культуры волынки, и не было ли момента, прогрессивного

в эволюции мелоса, когда напев отделился от непрерывно гудящей интонационной

опоры и родилось самостоятельное искусство роспева! И какую роль здесь

играла область речитации как тесно спаянное искусство слова-звука, отступившее

перед свежестью «чистой мелодии»? В веках процесс этот повторялся в русской

музыке, когда Даргомыжский, уходя от глинкинской кантилены, устремился

к исканию правды через характерный мелос как выражение смысла каждого

слова, а ближайшее к нему поколение музыкантов-новаторов стало радоваться,

как подлинно народному русскому явлению, выдержанным длительно басам («педалям»,

«органным пунктам»). У нас это явление не имело ничего общего с органом,

а было возрождением «волыночного опорного голоса», тона, поддерживающего

«вокализирующую интонацию» и — в новом своем аспекте, — связывая мелодию,

в то же время обогащало ее новыми гармоническими возможностями, пока не

выработалось соответственное этим новым гармоническим перспективам искусство

владения более гибким и отзывчивым, подвижным «басом». Но я увлекся «перспективами»

и возвращаюсь к брошенной нити. Впрочем, она же и завела меня в соблазнительные,

но, право же, на конкретно-исторической почве интонационной эволюции стоящие

музыковедческие перспективы.

Нить была «брошена» на упоминании о югославянской народно-хоровой лирике.

Многое заставляет предполагать, что напряженно оборонная историческая

жизнь старой Сербии и оставшейся непокоренной Черногории являлась стимулом

к традиционному культивированию и героического эпоса, и наслаивавшихся

на нем (эпоха за эпохой) песен.

В напечатанных в «Русской музыкальной газете» (1906, №№ 42—46) описаниях

путешествия по славянским землям и на Афон знатока греко-славянской и

русской культовой музыки и хоровой культуры Ст. В. Смоленского есть любопытный

фрагмент, посвященный музыке сербских гуслистов: «Я очень пожалел о том,

что в этот приезд мне не удалось послушать народных сербских „гусляров",

играющих на однострунной сербской скрипке, называемой почему-то, однако,

именно „гуслями". В прежний приезд я слышал таких гуслистов несколько

человек. Из-под заурядного крестьянского смычка я слышу у них множество

мелодий, контрапунктировавших пение былин, духовных стихов из уст того

же скрипача-гуслиста. Излишне говорить, как бегло меняются позиции при

пользовании лишь одной струной,— как умело пользуются местом ведения смычка

для извлечения разнохарактерной звучности из этого своеобразного инструмента.

Как преисполненные ненависти к туркам, сербы пылко поют свои исторические

и духовные стихи. Интеллигентные сербы даже и из музыкантов, получивших

образование, все-таки не бросают свою народную музыку и извлекают из однострунной

скрипки самые разнообразные оттенки звуков. Чувство народности у таких

сербов не притупляется, сама бедность инструмента, сама необширность репертуара

не мешает этим музыкантам горячо любить свою подлинную народную поэзию».

Хоровая лирика находит для себя широкое место в народных гуляньях; особенно

тесно она спаяна с поэтикой хоровода: коло (круг) с разновидностями народного

кругового танца.

В этого рода лирике, конечно, наличествуют исконные крестьянские пережитки

языческого культа земли, обусловленного земледельческим календарем, вместе

с чрезвычайно развитой любовной песнью и песнью забавной, характерно юмористической.

Вот одно из описаний «гульбы с коло» накануне Ильина дня, имеющееся в

путевых зарисовках Гильфердинга.

«.После всенощной началась гульба. Образовались во всех концах монастырского

двора (действие происходит в Баньском горном монастыре.— Б. А.) кола и

игранья: в коле, как в хороводе, мужчины и женщины (преимущественно женщины)

ходят мерно кругом, взявшись за руки, и протяжно поют; в играньи участвуют

одни почти мужчины: они тоже составляют круг и, держась за руки, пляшут,

нагнувшись вперед и топая ногами, под звуки пискливых диполей (волынки).

В пляске отличались наиболее сербские пандуры (солдаты пограничной стражи),

пришедшие на праздник из ближайших пограничных пикетов княжества. Пандуры

эти представляли необыкновенный контраст с толпою босняков и герцеговинцев,

которая их окружала: какая смелость, бойкость, ловкость, веселость в движениях

сербов сравнительно с неуклюжею, унылою робостью турецких подданных! (Думаю,

что самым характером — вероятно, воинственной — пляски могло объясняться

описываемое превосходство.—Б. А.) Никто не мог во всей толпе, сшедшейся

у Баньского монастыря, сравниться в пляске с сербскими пандурами; подстрекаемые

их примером, и босняки-поселяне кое-где составляли кружки и принимались

плясать, но дело не шло на лад, и кружки скоро расходились: босняки забыли

плясать. Хороводы шли у них удачнее, но и то, говорили мне, не так хорошо,

как в Сербии. Славянское коло в Боснии теперь только воскресает: народ

чуть-чуть не забыл его, так же как свою пляску. Прежде не было монастырей,

и, стало быть, не было тех сходбищ, на которых народ наиболее предается

этим увеселениям, а в селах редко смели заводить коло, разве только в

полунезависимых начнях у черногорской границы; пелись песни, но в одиночку,

без внешних признаков веселия.».

Характерное замечание: казалось бы, чего было туркам бояться коло. Но

в том-то и дело, что коло — более чем обыкновенный лирический хоровод

ввиду необычайного разнообразия содержания его песен. Недаром даже в английском

музыкальном словаре указывается, что коло, как главный танец югославян,

делится на несколько видов: в ого kolo крестьяне поют духовные стихи;

в junacko kolo — героические эпические песни; в zensko kolo — песни любовные;

в salgivo kolo — песни юмористические.

«.Ночью вид веселящейся толпы на дворе монастырском был необыкновенно

оригинален. Вся окрестность оглашалась протяжными сербскими песнями; однообразный

напев их, когда они поются одним человеком, весьма неприятен для несербского

уха, но в общей массе они производят строгий и, можно сказать, величественный

эффект. На каждом шагу попадалось медленно движущееся коло: часто в коло

один какой-нибудь голос пропоет какой-то стих, и все коло громко, долго

расхохочется. Кое-где рослые момки (парни) стояли попарно с девойками

и, вероятно, Под общий шум говорили друг другу тайны. Костры и лучины

придавали сцене самый фантастический вид. Монахи, как я заметил, не только

не мешали шумному веселию народа, но с сочувствием глядели на движущиеся

коло, слушали песни поселян. (на то, конечно, имелось много понятных причин.

— Б. Л.). Народная песнь, которую знает и поет решительно всякий православный

серб в Турции, есть то живое предание, которое, среди безотрадного настоящего,

связывает его с славным прошедшим и питает в нем надежду на будущее.»

В современной Югославии после империалистической войны 1914—1918 годов

это живое предание сохранило ту же упорную жизнеспособность и силу общения

и массового воздействия.

Надо заметить, что Гильфердинг, несмотря на интонационную чуждость его

слуху сербского народного музицирования, старался со всей свойственной

ему добросовестностью описать не только картины празднеств-гульбищ с массовыми

плясками и пением, но и вникнуть в самую суть, в процесс пения.

Исследователь-путешественник оказывался лицом к лицу, в непосредственном

общении, с народно-песенной интонацией. Он должен был почувствовать «сердце

сербской лирики» и пульс его: пение эпоса под гуслу, конечно, и нельзя

было тогда иначе назвать, как сердцем, жизненным средоточием народно-южнославянского

музицирования; и лучшего по дельности своей описания, чем сделанное Гильфердингом

(при всей чуждости слуху его данных интонаций), мне пока не встречалось,

кроме известных мне более современных устных сообщений.

«. [Шунич] ревностно собирал народные песни босняков. Вечером, сидя с ним в тесной комнате священнического дома, мы упомянули в разговоре о народной поэзии босняков. Преосвященный Шунич спросил, не хотим ли мы послушать песни и, получив утвердительный ответ, тотчас послал в деревню за одним поселянином, хорошим гусляром. Пришел дюжий, пожилой кмети и, не слишком долго заставил просить себя, сел на пол в уголок, с раздирающим уши писком провел смычком по куску смолы, прилепленному к задней стороне гуслы, настроил единственную струну инструмента и затянул бесконечную рапсодию про Ивана Сенянина, любимого героя босняковкатоликов. Напев сербских народных эпических песен ужасно монотонен. Певец начинает первый стих чрезвычайно высоким голосом, как будто бы вскрикивает, потом продолжает стих речитативом и кончает его растягиванием (распеванием: концовка и соединительное звено.— Б. А.) и переливом голоса на двух последних слогах; второй и следующий стихи прямо начинаются речитативом (т. е. речитацией без вводящей в лад попевки-запева.— Б. А.), но растягивание обоих последних слогов повторяется в каждом стихе, так поются кряду четыре, пять, шесть, смотря по смыслу, и пение аккомпанируется тоскливым звуком однострунной гуслы; потом оно на минуту останавливается, и продолжается только игра на гусле; затем новый куплет, если можно так выразиться, начинается опять таким же вскрикиванием, но не так громким (оно бывает всегда громче В начале песни и потом в тех местах, где в рассказе наступает новый отдел); за вскрикиванием опять следует речитатив, и так далее, до бесконечности.».

Несмотря на тон добродушной иронии по адресу манеры исполнения и длительности

пения, с которым Гильфердинг ведет свое повествование, он верно передает

коренное свойство народного искусства интонирования народного эпоса южными

рапсодами, в котором речитация как единство слова-тона (включая и звук

инструмента) составляет самостоятельное искусство: интонацию как искусство,

бытующее вне самостоятельного становления искусства словесного и музыкального,

а вернее, наряду с ними (особенно с музыкой как искусством ритма-жеста,

т. е. танцевальной, т. е. как «интонации человеческой пластики»).

Необходимо несколько задержаться на древнейшей в тех странах художественной

практике речитации, которую Гильфердинг неправильно сводит к понятию:

речитатив. Это искусство не является только «говором на интервалах», но

говором музыкально-эмоциональным и «риторски» одушевленным, с инкрустациями

«роспева» или опеванием какого-либо слова или слога, опеванием, содержащим

порой прекрасный кантиленный рисунок. Мастера такого искусства знают,

какими ладо- или гласопопевками вызвать внимание ума, какими пленить чувства

и какими направить волю к возвышенному. Убежден, что подобного рода «тайнами

воздействия на способности души» владела античная трагедия и античная

хоровая лирика, в которой, как давно подмечено, и ритмы поют. В одном

из русских старинных путешествий на Афон есть, правда, наивно натуралистическое

по произведенному впечатлению, но характерное описание говора-чтения с

распеванием; несколько строк оттуда дадут наглядное представление о речитации,

интонационно содержательной. Речь идет об образной декламации стихов

Гомера. Монах «весьма разнообразил их чтение (собственно, „произнесение",

так как это было декламацией наизусть.— Б. А.) сообразно с их содержанием

и звуковым составом слогов. Он сопровождал свое чтение то протяжным пением

и дрожанием голоса, напоминающим свист летящей стрелы и дрожание тетивы

лука („Илиада", I, 15),.то звуками поощрения волов („Илиада",

V, 125), то воинственным энтузиазмом и жестами, напоминающими битву („Илиада",

XIII, 30)». Вот это качество образной речитации и умение «сказывая петь»

и упустил слух Гильфердинга в приведенном им описании слушания боснийского

серба — рапсода-гуслиста. Если присоединить к его описанию то, что наблюдательный

путешественник по Афону архимандрит Порфирий говорит об изученных им знаках

(знаменах) афонского культового, имеющего за собой древнейшие традиции

«Средиземноморья», чтения-пения, — мы получим вполне отчетливое представление

об искусстве образной речитации, стоящем, с одной стороны, на грани ораторства,

риторства, а с другой — на грани распевного пения и постоянно в него переходящем.

«Самые значения читально-песенных знамений дают разуметь, что одни знамения

указывают чтецу повышение голоса, другие понижение его, иные растягивание

и выговор слов ясный, благозвучный, инде укороченный, инде продолженный,

а прочие заставляют его выражать различные понятия и чувствования разными

звуками, как мы выражаем их искренно, притворно, любезно, грозно, кротко,

гневно».

Но только у сербского рапсода-гуслиста это искусство — в живой устности,

а не в чтении «по уставу», переданном через знамена. Сложное и «извилистое»,

оно все же хранимо народной памятью, как все то, что мне приходилось слышать

в образной речитации певцов и домбристов Казахстана.

Но необходимо оживить и раскрасить все данное — насыщенное «воспоминаниями»

— изложение современной живой народной интонационной песни и инструментальных

импровизаций, а также указать на несколько характерно ритмических по-певок

и наигрышей. Поразили меня сочетанием крестьянской устно интонационной

традиционности со свежестью и импрессионистской остротой примеры в вышеупомянутой

чешской статье о музыке в хорватской (собственно сербохорватской) деревне.

К ней я и возвращаюсь, как к некоему органическому прибавлению ко всему

сказанному.

«С одинокой лодки местного рыбака, влекомой по синей глади моря, а то

и из деревенской корчмы до слуха долетает напев, который можно признать

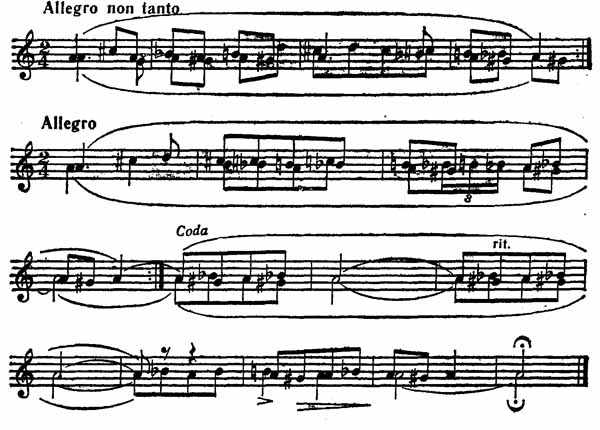

сперва за гомон подгулявших сельчан»:

Приведя эту интонационно чуждую чешскому слуху попевку,

автор очерка считает обязательным сослаться тут на «османское» влияние

(«быть может, такая песня возникла за время османского господства над

братьями-югославянами»), хотя, думается, нельзя на турецкую музыку «взваливать»

ответственность за любую непривычную, острую интонацию.

Следующий целый ряд приводимых характерных попевок придется выписать ввиду

их безусловного интонационного своеобразия:

Все три попевки любопытны «игрой полутонов». А вот танцевальные мелодии из «вихревых»:

И ладовый двухдольный вариант:

Из протяжных напевов любопытен:

Вот примеры двухголосного «спева»:

— эти напевы исполняли певцы в сопровождении тамбура, «...В углу двора школы сидели на камнях два дудочника. Неутомимо разыгрывали они для танцев на свирелях пронзительного „блеющего" кларнетного тембра. Оба игральца встречались либо на тонике, либо на октаве, как на последнем тоне песенки.». Выдували каждую фразу, с некоторыми чуть заметными изменениями, по многу раз, с добросовестным усердием, едва успевая забрать воздуху для дыхания. Такт вытопывали йогами. Порой игра вращалась в пределах примечательно узких интервалов:

Иногда напев расширялся:

Иногда музыка становилась полифоничной, образуя интонационно-примечательные сплетения:

Если к этим примерам присоединить характерно сербскую лирическую мелодию, то «растояние» от инструментальноимпрессионистских интонаций до вокальной «классической» диатоники будет понятным:

— напев из «песен о расставании».

Кстати сказать, странствующие инструменталисты, особенно гуслисты-слепцы,

в эпоху борьбы балканских славян с турками за свою независимость выполняли

в качестве вестников — передатчиков сведений и приказов — военно-политическую

роль, переходя из области в область, от одной группы восставших к другой,

часто сквозь турецкие лагери. Обратно, турецкий «шумный инструментарий»

(трубы, рожки, барабаны и прочие ударные), попадая с пушками в качестве

военной добычи, становился в руках приветствующего триумф соплеменников

народа звонким, оглушительным «орудием» — ансамблем, возвещающим «славу».

Но помимо воинственной, горы Югославии имеют и свою мирную музыку горных

интонаций — «музыку зовов», соперничающую и с тирольской, и с карпатской,

и со скандинавской. Вообще, по «разноликости» и «многоприродности» музыкальных

диалектов, как и «глубинности» их истоков, Югославия не уступает не только

Карпатам и Пиренеям, но и Кавказу.

Еще в «Вестнике Европы» 1827 года можно было прочесть о всепоместном народном

музицировании сербов, именно с указанием и на горную музыку: «Национальная

музыка сербская имеет принадлежностями своими волынку, на которой играют,

и гудок (гусле), под который поют молодецкие песни: в каждом селении есть

свой мастер играть на волынке, а гудок найти можно почти во всяком доме,

особливо по местам, гористым к стороне Боснии и Герцеговины. Кроме того,

сербы — охотники петь даже за работою: пастухи поют на горах и дубравах,

пахари в поле.»

Подобного рода обобщенную заметку должно было бы поместить в качестве

заставки к данной моей статье, но я ее приберег для конца, чтобы сказать,

что в сущности тут, свыше ста лет тому назад, в русской печати указаны

были отправные толки опоры, от которых и возле которых русское славянское

музыкознание должно бы отправляться и «находиться», изыскивая истоки и

определяя намечавшиеся связи. Этого не случилось, и если даже взять едва

ли не последние из обычно описательных очерков — «Песнетворчество южных

славян» Н. И. Привалова

(«Русская музыкальная газета», 1913)—они поражают набором якобы исторических

достоверностей и «бедностью пытливости»: автор не пытается проникнуть

в главное — в музыкальную диалектологию югославянской народной музыки,

как в ее настоящем, так и в глубоких исторических корнях. И словно избегает

говорить об интонационной — богатейшей — сфере народного югославянского

музицирования. А между тем, в этом-то главное, и без «музыкально-лингвистического»

анализа народной музыки Югославии, подобно тому как в языкознании происходит

с языками Кавказа и Закавказья,— здесь не сдвинуться с места. Уже одно

то обстоятельство, что данные (условно говоря: балканские и прибалканские)

народно-музыкальные культуры повернуты и к Дунаю — Днепру, и к Черно-морью

и к Малой Азии, и к Адриатике, а на юг к Греции и Средиземноморью, что

они вклиниваются в «мусульманский мир» и глубоко в традиции античности,—

ставит их в исследовательском отношении в ряд сугубо интереснейших объектов

именно русского музыкознания; причем тут же опять подчеркиваю, что содержательность

югославянской народной музыкально-интонационной культуры решительно не

позволила и не позволяет музыковедчески подходить к ней с абсолютно негодными

мерками «славянофильства» или «панславистского мифа»!. «Повернутость»

этой музыкальной культуры на Восток и в глубь Средиземноморья всегда мешала

ей быстро освоить европейскую музыкально-буржуазную культуру, а последней

— подчинить ее себе.

Югославянская музыка, обладая исключительно мощными народно-интонационными

пластами, может развиваться на основе и в сторону прекрасного возрождения

«мелосных» принципов музицирования древнейших культурных очагов человечества

и стать по отношению к Западной Европе тем, чем была и остается русская

музыка: не музыкальной провинцией, а высокой самостоятельной культурой,

постигшей лучшее, общечеловечески ценное в достижениях Европы, но по-своему

это пересоздавшей, не отказываясь ни от своей народности, ни от в глубь

веков уводящих истоков — к музыкальным народным культурам Черноморья и

Средиземноморья.