Когда Моцарт впервые вступил на путь оперного

композитора (1767—1768), театру венской народной комедии уже был нанесен

решительный удар и на драматической «и оперной сцене столицы торжествовали

идеи просветителей. Однако старая театральная традиция вовсе не была изжита

до конца и там, где борьба с ней велась не столь ожесточенно, способна

была на обильное цветение.

Она продолжала жить в народных, школьных, придворных спектаклях различных

местностей Австрии, в практике странствующих трупп. Ее влиянием отмечена

и древняя культура Зальцбурга — родины Моцарта. Здесь вплоть до середины

70-х годов удерживались старинные формы представлений, по-прежнему пленявшие

зрителей пестрой сменой картин и беззаботным смешением героики и юмора.

Связь Моцарта с исконной отечественной традицией обычно мало акцентируется

исследователями. Увлеченные восприимчивостью гениального ребенка, его

тяготением ко всему новому, они основное внимание уделяют зарубежным его

впечатлениям. Италия, Лондон, даже Париж, где семилетний Вольфганг пробыл

неполных полгода, предстают почти как моцартовские «университеты», перед

которыми отступает в тень и кажется старомодной даже театральная жизнь

Вены. Зальцбург же совсем не принимается в расчет: о художественной культуре

города упоминается лишь в тех случаях, когда исследователь касается церковной

или бытовой инструментальной музыки Моцарта.

При разборе ранних опер указывается обычно на некоторые частные связи,

например на близость отдельных мелодических оборотов оратории «Долг первой

заповеди» к стилю Эберлина или Михаэля Гайдна — ведущих композиторов зальцбургской

капеллы.

А между тем именно театральный быт Зальцбурга представляет собой явление

глубоко своеобразное и чрезвычайно характерное для Австрии: город этот

— один из древнейших центров народной театральной и музыкальной культуры.

Население области издавна считалось лучшим хранителем народных песен и

драматических традиций. Этому способствовали живой темперамент, впечатлительность

и прирожденный артистизм зальцбуржцев, их неизменная склонность к зрелищам.

Возможно, что на формировании национального характера народа благотворно

сказались природные условия — обилие солнца и яркость альпийских красок,

живописность местности, уютность городов и селений, разбросанных в отрогах

Альп и вдоль быстроводной реки Зальцах. Недаром все путешественники отмечают

приветливость и общительность зальцбуржцев, их всегдашнюю жизнерадостность

и пристрастие к забавным выходкам, пляскам, увеселениям. Недаром и местные

песни, необычайно мелодичные и изящные, полны зачастую такой лукавой веселости

и юмора. По словам современника Моцарта музыкального (Критика Шубарта,

они бывают «до того потешны и комичны, что без неудержимого смеха их и

слушать нельзя. Гансвурст так и проглядывает повсюду, а напевы чаще всего

великолепны и удивительно красивы».

Многие из песен к тому же имеют явно театрализованный характер: шутливые

серенады, «дразнилки», уличные песни и так называемые «оконные перебранки»,

охотничьи и пастушьи баллады.

Это конкретное, живое мышление наложило отпечаток на все стороны народного

быта, в том числе и на религиозный культ, который здесь носил подчеркнуто

нарядный характер. «Вряд ли есть еще место в Германии, где с большей страстностью

отдавались бы театральным зрелищам, чем в этой маленькой епископской резиденции.

Почти каждое представление — дело всего населения. Пестро разодетые шествия

духовенства, монашеских орденов, студентов со смоляными факелами, курением

ладана, образами и знаменами; суматоха живых картин, возбуждающих своей

подвижностью, сопровождаемых звоном колоколов, литаний и фанфар, кликами

толпы и громом пушек; наконец, шествия епископов к торжественной службе

в собор — кардинальский пурпур, носители шлейфов, громадная свита в шитых

золотом ризах, певчие в белых одеждах хористов, мягкое сияние тысяч восковых

свечей, несущееся с высоты «Ессе sacerdos magnus», тромбоны и бушующие

звуки органа — все это были впечатления, равные которым найти было нелегко.».

Оттого так живучи оказались в народе старинные церковные обряды: хождение

со звездой в святую ночь, театрализованные сцены из святого писания, то

полные поэзии и задушевности, как церковная колыбельная, то юмористические,

а иногда и не свободные от грубых фарсовых шуток.

В вербное воскресенье можно было наблюдать торжественные шествия зальцбуржцев

с деревянным, а то и живым ослом; на пасху и троицу крестьянские крестные

ходы обходили собор, церковь святого Петра и женский монастырь Нонненберг,

принося местным святым свои дары; они появлялись из трех улиц, многие

с зажженными свечами, в местной одежде, с особыми, своими церковными песнями.

Еще своеобразнее были светские праздники, с их традиционными приветствиями,

поговорками, загадками, шутками; древние театральные пантомимы нигде в

Австрии не были представлены так широко, как здесь, равно как спортивные

игры и соревнования (особой любовью пользовались борьба матросов в Лауфене

и Обердорфе и танец мечей дюрнбергских горняков; последние выступали перед

епископом и его придворными еще в конце 60-х годов XVIII века).

Судя по докладным запискам инспекторов из Радштадта,

Миттерзиля и Целля (1797 г.), каждая местность имела особые пристрастия.

Инспектор из Радштадта уверяет, что «крестьяне любят только такие развлечения,

где Гансвурст или Липперль играют главную роль», из Миттерзиля идет сообщение

о том, что «крестьянский народ театральных представлений не любит, но

обнаруживает сильнейший интерес к духовным пьесам и трагедиям, и их посещает

много народа»; наконец, тот, что в Целле, жалуется на «варварский вкус,

господствующий в большинстве рыцарских пьес».

Во всех местностях со сколько-нибудь многочисленным рабочим населением

существовали актерские любительские коллективы — в Галлейне, Дюрнберге,

Гаштейне; самым известным, классическим в своем роде, был театр матросов

в Лауфене. Па словам инспектора Бартенфельса, лауфенские речники играли

лучше всяких профессиональных актеров. К тому же они славились строгостью

поведения и никогда не исчезали из какого-либо места задолжав, как большинство

странствующих комедиантов. Хозяева их не боялись. О репертуаре заботились

сами актеры, прибегая к обработкам разнообразнейшей литературы, прежде

всего (произведений Ганса Сакса, заимствуя и развивая новые сюжеты, привнесенные

странствующими комедиантами.

Годы расцвета этого замечательного коллектива относятся как раз ко временам

Моцарта (первые сведения восходят к 1762 г.), но, судя по репертуару,

сложился он значительно раньше, еще в XVII веке. Подобно горнякам Тамсвега,

культивировавшим танец мечей, лауфенские матросы, обреченные зимой на

безделье (речная работа на Зальцахе останавливалась), с увлечением предавались

актерскому ремеслу. Уложив весь свой «театр» в заплечный мешок, они на

рождество уходили в горы и давали по деревням представления (обычно «Адама

и Еву» или «(Голиафа»). К 1762 г., когда Моцарту было уже шесть лет, относится

сообщение о том, что в «Лауфенском театре» в честь архиепископа зальцбургского

был дан спектакль «Возвращение царства Иберии», а в Баварии они же играли

«Пантею» (пьесы из репертуара иезуитского театра). В 1784 г. путешественник

Иоганн Пеццль сравнивает лауфенские спектакли с шекспировскими «рюппельсценами»,

но в то же время описывает такие драматические положения, для которых

необходима была довольно сложная театральная конструкция.

Приезды странствующих трупп тоже вносили немалое оживление в жизнь города.

Гастролеры часто посещали Зальцбург; здесь в свое время перебывали лучшие

немецкие коллективы — княжеские комедианты из Эггенбурга (1679), труппы

Андрея Эленсона (1685), Петера Гильфердинга, Иозефа Страницкого (1706),

Прехаузера (1720), Гервальди фон Валлеротти (1740).

Постоянного помещения для них не было, спектакли шли, по всей вероятности,

в деревянных балаганах.

В зале ратуши и в доме для игры в мяч обычно давались акробатические представления,

оперы, которые ставили проезжие итальянцы, и пестрые пантомимы с участием

детей, актеров и танцоров. (Сведения о подобных спектаклях относятся к

1762, 1764, 1767 и 1769 гг., то есть ко времени детства Моцарта.)

Эта многообразная сценическая жизнь не могла не затронуть воображение

ребенка, всецело унаследовавшего пристрастие земляков к зрелищам. Не могли

не сказаться на его развитии и те щедрые проявления народной одаренности,

которые он наблюдал.

Напомним, что именно здесь, в народном театре Зальцбурга, сформировался

классический образ Гансвурста, покоривший в XVIII веке все немецкие страны.

Остроумными выходками народного шута наслаждались не только крестьяне,

как полагал радштадтский инспектор, но все зальцбуржцы без исключения

— Моцарт даже в зрелые годы грешил сочинением «гансвурстиад» вроде «Испытания

любви» и «Зальцбургского олуха в Вене». Знаменитые же Гансвурстовы скороговорки,

состоявшие из виртуозного набора рифмованных слов, сплошь и рядом встречаются

в шутливых концовках писем Вольфганга к домашним, особенно к сестре Наннерль

и аугсбургской кузине — «Basle», как он ее называл.

Излюбленный комедийный герой постоянно жил в его памяти и сердце, пока

не получил новое, гениальное воплощение в образе Папагено.

И те же народные зрелища могли пробудить в нем влечение к сложным драматическим

формам, к трагическим контрастам и обобщениям, к сочетанию разных сценических

планов, столь характерному для его поздних произведений.

Напомним опять-таки, что на родине Моцарта был создан самый грандиозный

и трагичный из австрийских народных спектаклей, трактовавших тему борьбы

неба и ада, добра и зла, — «Комедия о странном суде». Пьеса эта, объединявшая

ситуации и образы, характерные как для религиозного, так и для светского

народного театра, содержала 93 разговорные роли, и заняты в ней были 103

актера. Текст ее состоял из 6658 стихов, <не считая песен, арий,

пантомим и инструментальной музыки, обильно сопровождавших спектакль.

Последние сведения об этой гигантской драме относятся ко временам Моцарта:

с 1755 вплоть до 1781 г. постановкой ее руководил ткач Франц Платтнер,

«и разыгрывалась она в Хорнфельде у Альтенмаркта, на участке рядом с его

домом.

Пустырь этот, известный под именем «Messenanger» когда-то служил местом

захоронения иноверцев, самоубийц и казненных, в пьесе же действие с самого

начала разыгрывается на кладбище, так что выбор места, вероятно, «е был

случайным; окружающие пустырь дома и горы служили переходом к «небу» —

гигантской радуге, на которой восседали Христос, святые и все судилище.

Две сценические «улицы», спускавшиеся оттуда, как и в средневековье, означали:

правая—дорогу в рай (дорога ангелов), левая — в ад. Общая композиция картины,

по мысли Иозефа Грегора1, должна была напоминать знаменитый «Страшный

суд» Стефана Лохнера. Драматургия же спектакля, объединявшего фрагменты

пляски смерти, пасторали и мистерии с сюжетными мотивами «Дон-Жуана» и

«Фауста», по силе воздействия могла соперничать с «Представлением о десяти

девах» (1322), одной из вершин средневекового народного театра. Особенно

сближает их трагедийный прием в финальной картине: дважды умоляет богоматерь

о пощаде обвиняемых, и оба раза напрасно — грешники безжалостно и без

колебаний низвергаются в ад.

Когда-то ландграф Фридрих, увидав в Эйзенахе «Представление о десяти девах»,

был так потрясен, что после этого тяжело заболел. Зальцбургские жители

были не столь чувствительны, но и они должны были испытывать волнение

при виде величественного и мрачного зрелища страшного суда, тщетного заступничества

Марии и мук осужденных. И разве не протягивается отсюда нить к трагической

концепции моцартовского «Дон-Жуана» с его величавыми финалами, страстными

мольбами Эльвиры простить грешника и тщетной последней ее попыткой добиться

от него раскаяния?

Существенную роль сыграли в формировании драматического мышления Моцарта

(особенно в ранние детские годы) и студенческие спектакли — давняя и неотъемлемая

часть зальцбургского театрального быта. Корни университетской традиции

уходили далеко в глубь средневековья, когда рассадником культуры являлись

монастыри. Кремсмюнстер, Клостернейбург, Мельк, Гёттвейг — все эти великолепные

сооружения, словно выросшие из окружающего ландшафта, были с VII по XII

век первыми музыкальными и драматическими центрами, объединявшими в своих

стенах местные таланты. С августинским монастырем Клостернейбург — бывшей

резиденцией Бабенсбергов — связан обычай пасхального представления (текст

его, найденный здесь, является одним из старейших в мире памятников подобного

рода религиозных зрелищ), с бенедиктинскими монастырями Мельк и Гёттвейг

— весенние игры и легенды, лирика Вальтера фон дер Фогельвейде и Нейдгарта,

старейшие австрийские комедии. Маленькая обитель святого Петра, основанная

еще в 696 г., оказалась, наравне с Кремсмюнстером, средоточием религиозного

театра. По мере того как вокруг нее разрастался город (Зальцбург), организация

духовных представлений все чаще переходила от монастыря к школе. С XVI

века учащимися коллегии уже регулярно давались спектакли на латинском

и немецком языках.

Вначале это были скромные постановки под руководством учителей-бенедиктинцев.

Со времени Париса Лодрона — третьего в ряду больших князей епископства

— оплотом театральной культуры стал знаменитый зальцбургский университет;

здесь дважды в год, весной и осенью, а также в различные праздничные дни

ставились торжественные спектакли. Обставлялись они с большой пышностью,

тянулись по пять-шесть часов и являлись немалым событием в жизни города.

Актовый зал и сцена в университете были превосходны: «По роскоши отделки,

блеску декораций и совершенству технического аппарата они могли соперничать

со знаменитыми сценами иезуитов в Вене и Праге». В 1755 г. в одном из

крыльев университета был выстроен специальный новый театр с двенадцатью

сменами декораций и хорошо, по тому времени, оборудованной сценой. Подготовка

спектаклей была тщательной. Бенедиктинцы, подобно иезуитам в Вене, воспитали

несколько поколений режиссеров, драматургов и театральных педагогов, работавших

весьма продуктивно.

Количество студентов, занятых в постановках, было огромным: в спектакле

1761 г. участвовало 146 человек, в спектакле 1773 г.— 250. Наиболее одаренных

исполнителей университет старался удержать, назначая их по окончании курса

на должность педелей и педагогов; многие до самой смерти оставались ведущими

актерами театра.

В музыкальных интермедиях, прологах и эпилогах на помощь студентам приходили

певцы придворной капеллы и мальчики из хора. Только некоторые драматурги,

например Симон Реттенбахер и Шарль Плацидус, сами сочиняли музыку к своим

драмам и комедиям; как правило, к постановкам привлекались лучшие зальцбургские

музыканты-профессионалы: с университетом в свое время (до 1700 г.) были

связаны Андреас Хофер, Георг Муффат, Франц Генрих Бибер (замечательный

органист и композитор), позднее—весьма одаренный Иоганн Эрнст Эберлин

(1702—1762), создавший для студентов 55 музыкальных представлений, а после

его смерти — Антон Каэтан Адлгассер (1728—1777) и такой выдающийся мастер,

как Михаэль Гайдн (1737—1806) 3.

Таким образом, организация и драматургия зальцбургских университетских

спектаклей представляли довольно точный слепок с того, что происходило

в университетском театре в Вене. И здесь центр тяжести заключался в зрелищном

воздействии спектакля, в мимической игре актеров; авторы пьес, отнюдь

не претендуя на их законченность, довольствовались «иллюстративным» последованием

картин, обильно уснащенных аллегориями и разделенных вокальными и балетными

интермедиями. Отличие их от венских заключалось разве что в меньшем догматизме

основного действия и в подчеркнутой конкретности жанровых сценок (для

одной из интермедий сюжетом послужили, например, злоключения солдата,

вернувшегося с войны инвалидом).

Эта свобода композиции позволяла включить в спектакль и процесс раздачи

наград: в одной из пьес Рейхзигеля («Германн») их выдавали германцы в

картине, изображавшей немецкий лагерь; в других спектаклях для этого использозались

морские сцены: богато украшенная флотилия подвозила к берегу груду премий

и похвальных грамот в позолоченных переплетах, а морские божества вручали

их студентам.

Наивность подобных приемов указывает на власть очень давних традиций.

Но ряд других приемов, особенно в комедийном жанре, обнаруживает крайнюю

мобильность студенческого коллектива, его способность легко схватывать

и усваивать театральные новшества.

С начала XVIII века резко возрастает, например, значение «музыкальных

сцен» (так именовались здесь вокальные интермедии). Они вводятся все обильнее

и с 1720 г. начинают объединяться с музыкальным прологом, хорами и эпилогом,

образуя параллельное музыкальное действие, зачастую протекающее совсем

в иной обстановке, чем действие драматическое. Многие из таких музыкальных

пьес — уже настоящие зингшпили (аллегорические латинские и комические

немецкие) с ариями, песнями и речитативами.

В середине XVIII века, в то самое время, когда в Вене процветает импровизированный ансамбль Прехаузера, зальцбургская

университетская сцена тоже начинает увлекаться пантомимами в духе commedia

dell'arte: в 1760 г. ставится «Арлекинада» Мариана Виммера с тринадцатью

превращениями; в 1761 г. в спектакль о венгерском короле Сигизмунде (в

котором участвовал пятилетний Вольфганг Моцарт) вводится пантомима «Хозяин

зеленой собаки»; в пьесе «Болтун и легковерный» (1764) тоже выступают

знакомые фарсовые фигуры: волшебник, судья, Гансвурст, Арлекин и поводырь

с медведями и обезьянами, а в аллегорической интермедии к ней — персонажи

сатирические: Хитрец, Мадемуазель Недотрога, Честолюбец, Оборванец, Старухи,

Молодежь, «еще более молодые» и «самые молодые».

В пантомиме «Сон» в пьесе Ф. Рейхзигеля «Pietas in hostem» (1767) мы встретимся

с ситуациями и сценами, типичными для венского волшебного фарса, каким

мы увидим его в те же годы на столичной сцене. Зингшпиль же Рейхзигеля

«Свадьба на горном пастбище», с большим успехом шедший в 1768, 1769 и

1772 гг., принадлежал к совсем новому для того времени жанру деревенской

идиллии.

Это сочетание старого и нового, тесная связь с народным театром, сотрудничество

выдающихся местных сил и студенческой молодежи придавали композиции спектакля

своеобразные и выразительные очертания. Пьесы требовали от участников

большой сыгранности, и студенты не жалели на это ни времени, ни сил.

Особенно тщательно разучивались танцы и репетировалась музыка: на оперу

одиннадцатилетнего Вольфганга Моцарта «Апполон и Гиацинт», шедшую параллельно

с драмой «Милосердие Креза», было отведено три репетиции с полным составом,

хотя вокальные партии в ней исполняли опытные профессионалы — сотрудники

епископской капеллы и в оркестре сидели придворные музыканты.

Ученические спектакли, несомненно, были на должной высоте, и Аула-театр

был в городе популярен. Публика реагировала на представления пылко. В

хронике часто упоминается о подношении цветов и вызовах артистов, но бывало

и так, что автору неудачной интермедии студенты устраивали озорной «туш».

Уже в 1632 г., как сообщает хроника, публику, заполнявшую зал университетского

театра, было «трудно счесть», и многим не хватало места; почти через полтораста

лет о том же свидетельствует и драматург Рейхзигель, когда в программе

к своему «Германну» (1773) вежливо напоминает зрителям, что следует заблаговременно

отыскать хорошее место в зале: позднее в переполненный театр никто допускаться

не будет.

Постоянными посетителями университетских представлений были и высокие

придворные круги. Подобно тому как в Вене иезуитский театр пользовался

благоволением императоров, так здешний находился под покровительством

владетельных князей Зальцбурга.

Епископы охотно присутствовали на длиннейших спектаклях (5—6 часов), если

же представление слишком затягивалось, прерывали его, чтобы досмотреть

на следующий день. В 1771 г., когда Сигизмунд Шраттенбах не смог присутствовать

на «заключительной комедии» («Pietas in Patriam» Рейхзигеля) с раздачей

наград, он (пригласил всех участников (Повторить спектакль в шарке Мирабелль.

Покровительствовали епископы и другим видам зрелищ. При дворе с давних

пор пользовались успехом спортивные игры. Для такого рода соревнований

еще в 1662 г. был построен зимний ипподром, где обычно выступали также

наездники, канатоходцы, жонглеры. Через три года было выстроено обширное

летнее ристалище, вплотную примыкавшее к скалам, в которых, вырубили три

галереи с 93 ложами. Здесь происходили «боевые игры, скачки, травля зверей,

акробатические и другие игры для увеселения двора», показывались «безвредные

фейерверки», а позднее полеты на воздушном шаре; разрешалось выступать

и странствующим труппам, которые играли под открытым небом.

Но специфическим видом искусства, культивировавшимся' при епископском

дворе, была опера. Ею отмечались все торжественные события и даты. Здесь,

как и в столице Австрии, первые шаги оперного театра были связаны с великолепным

размахом позднеренессансного строительства, видоизменившим средневековый

облик города.

Инициатором этого строительства был Вольф Дитрих фон Рейтенау, 28 лет

от роду ставший князем-епископом Зальцбурга (правил в 1559—1617 гг.).

Когда в 1568 г. сгорел старый романский собор, народ не случайно заподозрил

в поджоге своего владыку. Этот страстный и деспотический человек, в жилах

которого текла кровь Медичи, задумал воздвигнуть на берегу Зальцаха чуть

ли не новый Рим.

И он действительно в короткий срок сделал свою резиденцию одним из красивейших

городов Австрии: «Целые кварталы домов были снесены. Вновь проложенные

улицы и площади открыли совершеннейшие виды. Фронтоны дворцов возникли

как бы из-под земли, без особой нужды, только ради завершения картины»

2.

Преемник его Марк Зиттих фон Хоэнэмс (1574—1619) — страстный любитель

театра — продолжал это строительство: ему принадлежала мысль создать «Каменный

театр» в лесистых скалах Хейльбрунна; он же первый из австрийских властителей

обзавелся сценой, оборудованной итальянскими декорациями, и раньше, чем

где бы то ни было в Австрии и Германии (1618), силами своих музыкантов

(а возможно, и при участии итальянских артистов) поставил оперные спектакли

(представление с музыкой «Святая Христина» и оперы «Орфей», «Андромеда»

и «Персей») 1. Позднее в «Мирабелленхаузе», увеселительном дворце епископов,

был создан еще один летний театр с кулисами из живых зеленых изгородей.

Зальцбургская капелла, учрежденная еще Вольфом Дитрихом (1591), славилась

своей многочисленностью и выдающимися музыкантами. Из Италии выписывались

органисты, скрипачи и вокалисты. В знаменитом соборе святого Петра было

шесть органов, каждый из которых выполнял определенную функцию во время

богослужения.

Великолепный епископский хор мог быть использован и во время религиозных

богослужений и при театральных представлениях.

На какой высоте была его вокальная культура, доказывает хотя бы исполнение

25-голосной мессы, сочиненной римским композитором Горацием Беневоли к

празднеству освящения нового собора святого Петра в 1628 г.; в исполнении

ее участвовало около четырехсот музыкантов и певцов.

При таких внешних возможностях город мог бы стать оплотом национальной

оперной культуры. Но зальцбургские епископы, в силу тесных своих связей

с Италией, не стремились активно способствовать ее развитию. К тому же

театр епископской резиденции, блестяще расцветший было при Марке Зиттихе,

со смертью его несколько заглох. Его преемник граф Парис фон Лодрон больше

внимания уделял университетским представлениям. Постепенно все же сложилась

определенная традиция: в зальцбургском придворном театре, подобно императорскому

двору в Вене, утвердилась итальянская опера.

Еще при Иоганне Эрнсте, по случаю приема эрцгерцога Иосифа и его невесты,

была дана итальянская кантата, сочиненная придворным капельмейстером Генрихом

Бибером2. При графе Франце Антоне фон Харрах (правил в 1709—1727 гг.)

за девять лет, с 1718 по 1727 г., было поставлено 11 опер Антонио Кальдаюа

1 (на тексты Пьетро Париати, Антонио Матиаса Лухи-ни, аббата Биави и Доминика

Лалли); они охватывали все виды музыкальной драматургии того времени —

от пасторали до полноценной музыкальной драмы. В каком из залов дворца

они разыгрывались, сейчас установить уже трудно, но технические и декоративные

возможности придворного театра должны были быть еще более блестящими,

чем в университете. Оперы Кальдара во всяком случае были рассчитаны на

многообразное сценическое оформление (до девяти перемен). Участниками

этих спектаклей были сотрудники придворной капеллы и оркестр (ко второй

половине XVIII века число епископских музыкантов достигло сотни). Отдельные

оперные постановки осуществлялись любителями-пажами («Фемистокл» Бернаскони,

1740, «Милосердие Тита», 1748) и придворными кавалерами и дамами (comme-dia

dell'arte Мартинелли, 1748). Для каждого представления назначался свой

церемониймейстер и комиссар.

Зальцбург, следовательно, знакомился со столичными достижениями без запоздания.

Даже значительно меньше других интересовавшийся театром граф Леопольд

Антон фон Фирмиан (годы правления 1727—1744) поставил в 1737 г. оперу

входившего в славу Гассе «Кай Фабриций» (на текст Зено), а в 1740 г. оперу

Бернаскони «Фемистокл» на текст Метастазио; с тех именно пор Метастазио

становится любимым либреттистом зальцбургского двора. Кучер сообщает,

что попользовано было по меньшей мере 11 его музыкальных текстов.

Однако увлечение двора новыми итальянскими веяниями мирно уживалось со

склонностью епископов к отечественной духовной кантате, или «духовному

зингшпилю». По существу это были знакомые нам аллегорические интермедии,

только взятые отдельно от драмы. Они были скромнее по объему, но действие,

подобно оперному, членилось на три акта; работа над ними, как в оперном

Pasticcio, зачастую распределялась между тремя композиторами.

Тексты подобных зингшпилей переводились с латинского (интермедии иезуитов),

иногда с итальянского (кантаты и пасторали Метастазио), но чаще бывали

оригинальными и несли на себе печать несколько тяжеловесного, но искреннего

раздумья автора. Музыка же подчас обнаруживала непосредственную близость

к местной народной песне и к ее простодушному юмору:

Музыка к двум таким кантатам на слова Мариана Виммера, одного из деятельных

местных просветителей, была написана Леопольдом Моцартом. До нас эти сочинения

не дошли, но, видимо, обе кантаты обладали художественными достоинствами,

потому что дважды были повторены при следующих епископах. Факт этот не

только проливает свет на давние взаимоотношения Моцартов со двором, но и свидетельствует о том, что отечественное творчество не

было окончательно вытеснено итальянской оперой.

Особенно благоприятствовало активности местных композиторов правление

Сигизмунда III, графа фон Шраттенбаха (1753—1772), при котором дворцовый

театр достиг высшей точки развития.

Будучи страстным любителем сцены. Сигизмунд относился к подготовке дворцовых

спектаклей настолько серьезно, что инкогнито посещал репетиции. Он пытался

культивировать разные жанры: немецкую и итальянскую оперу, духовный зингшпиль,

пастораль, комедию, драму. В 1762 г. он повторил немецкую комическую оперу

Вейссера—Эберлина; с 1759 по 1761 г. поставил три новые оперы Эберлина

на тексты Метастазио: «Демофонт», «Деметрий» и «Гипермнестра»; дважды,

в 1766 и 1768 гг., шла во дворце опера Адлгассера «Нитети» на текст Метастазио;

другая опера на либретто Метастазио, видимо «Адриан в Сирии», с музыкой

неизвестного автора была повторена четырежды, а опера «Вологеско» Джузеппе

Сарти — целых пять раз (1765 г.); поставлена была и «Олимпиада» Метастазио

с музыкой Антонио Саккини.

Исполнителями оперных партий до 1750 г. большей частью были итальянцы,

Сигизмунд же привлек местные силы и, отказавшись от кастратов, заменил

их мальчиками из капеллы (10 сопранистов, 4 альтиста) и женщинами. В составе

его капеллы были незаурядные певцы — такие, как Феликс Винтер и Иосиф

Мейсснер, обучавшиеся в Италии; там же совершенствовались и придворные

певицы — Мария Магдалина Липп (будущая жена Михаэля Гайдна) и Мария Анна

Браунхофер.

Не довольствуясь только домашними постановками, Сигизмунд охотно приглашал

к себе гастролировавшие итальянские труппы, оперные и драматические (одна

из них в 1766— 1767 гг. гостила во дворце в течение нескольких месяцев);

особой же благосклонностью епископа пользовались немецкие комедианты и

больше всего детские труппы, которые он никогда не отпускал без наград

и подарков.

Итак, театральная жизнь Зальцбурга отнюдь не была захолустной, и раннее

детство композитора оказалось наполнено пусть не вполне осознанными, но

сильными впечатлениями. В пять с половиной лет он уже играл и пел в хоре

мальчиков в университетском спектакле «Сигизмунд, король Венгрии», непосредственно

сблизившись таким образом с миром школьной сцены и ее героями (напомним,

что в том же спектакле, в пантомиме «Хозяин зеленой собаки», участвовал

лучший зальцбургский Гансвурст — Хёльцер). В качестве зрителя мальчик

и в придворном, и в Аула-театре, возможно, бывал не раз: детский возраст

в те времена не препятствовал посещению зрелищ или участию в них, и Вольфганг

мог повидать многое; в университетском театре к тому же работали друзья

Леопольда Моцарта, а на придворные спектакли отец, будучи вице-капельмейстером

оркестра, всегда мог брать мальчика с собой; о народных представлениях

нечего и говорить — они были доступны каждому зальцбуржцу, и традиции

их Моцарт, что называется, всосал с молоком матери.

Все это усугубило врожденный его артистизм и способствовало появлению

ранних профессиональных навыков: когда отец повез детей в первое длительное

путешествие по Европе (1762 г.), мальчик имел уже представление не только

о приемах отечественного театра, но и о вокальном стиле придворной итальянской

оперы.

Что это был стиль классицистский, явствует из рассказа известного лондонского

ученого Дена Баррингтона, предложившего как-то Вольфгангу сымпровизировать

итальянскую арию, сначала любовную, а затем трагическую. Он был удивлен

не только тем, с какой легкостью восьмилетний мальчик технически справился

с поставленной ему задачей, но и его способностью мгновенно войти в сферу

оперной патетики; для этого Вольфгангу достаточно было всего двух слов,

обозначавших противоположные чувства ласки и гнева, — «Affetto» и «Perfido».

Это детски прямолинейное понимание аффектов вскоре было поколеблено: встреча

с Иоганном Христианом Бахом заронила новые семена в сознание ребенка.

Вольфганг в ту пору многим подражал и делал это удивительно искусно и

легко (о чем упоминает его отец в письме, написанном уже к взрослому сыну);

но никому он не подражал так длительно, с такой охотой, с такой признательностью,

как Христиану Баху. Мелодии баховских

арий, услышанных им в восьмилетнем возрасте в Лондоне, много лет продолжали

держать его в своем плену.

В чем заключалась преимущественная сила их воздействия, пока еще не вполне

выяснено. Бах был одним из выдающихся представителей молодой неаполитанской

оперной школы, выдвинувшей ряд даровитых музыкантов и быстро завоевавшей

известность. Реформаторских задач она, казалось бы, перед собой не ставила,

но в омертвевшую ариозную мелодику оперы seria с появлением Йог. Хр. Баха,

Фр. Майо и других композиторов того же направления несомненно влилась

свежая струя. Основной притягательной силой их оперных образов была новая

по тому времени, «сладостная» эмоциональность, то есть задушевная лиричность

и страстность выражения, отвечавшая потребностям чувствительной эпохи.

Аберт и некоторые другие исследователи указывают также на усложнение и

расширение в творчестве Хр. Баха оперных форм, в частности арии (благодаря

углубленной разработке оркестровой партии), на появление контрастных тем

в симфонических вступлениях и ритурнелях, на обильное применение концертирующих

инструментов, соревнующихся с голосом. При этом общая структура оперы

остается неизменной: несмотря на внимание Йог. Хр. Баха к хоровым сценам,

это все еще сюита из арий, где речитативы secco играют лишь роль связок.

Исполнители по-прежнему являются виртуозами, демонстрирующими перед слушателями

свое искусство и ничем не связанными с партнерами. Следовательно, новое

в творчестве Йог. Хр. Баха ограничивается расширением драматических возможностей

арии и усилением роли оркестра.

И все-таки заслуга его велика: в устаревшую риторику оперы seria он внес

современную интонацию, заимствованную из практики комической оперы, но

облагороженную и опоэтизированную. До конца попытка осовременить язык

seria ему не удалась: рядом с пленительной живостью лирических, скорбных,

мечтательных арий бурные монологи все еще удивляют своей высокопарностью.

И тем не менее оперная речь получила иной характер; к тому же дело, на

наш взгляд, не в одной интонации: Йог. Хр. Бах обогатил вокальные партии

«динамическими» приемами развития, свойственными инструментальным произведениям.

Он не был бы сыном своего великого отца, если бы не унаследовал от него

стремления к монолитному строению вокальной мелодии, к органическому слиянию

песенных и инструментальных приемов. Традиции, воспринятые с детства,

он попытался перенести на оперную сцену, и здесь они оказались как нельзя

более уместными, особенно в период, когда композиторы, актеры и публика

ощутили потребность в углубленном истолковании привычных оперных ситуаций

и типов.

Все это не могло не привлечь маленького Моцарта. Естественность, легкая

подвижность, темперамент, свойственные мелодике Баха, лежали в природе

его собственного дарования; они отвечали интуитивному ощущению современного

темпа и ритма жизни, обострившемуся за время поездки по европейским столицам.

Не удивительно, что пленившие Моцарта фразировку, интонации, обороты мы

встретим в его творениях даже в период полной его самостоятельности. Ког.

Хр. Бах словно подсказал направление, в котором вскоре развернулись собственные

поиски юного композитора. Возможно, что уже тогда смутно пробудилась в

мальчике потребность дать в серьезной опере отражение психологии окружавших

его людей и возникла убежденность в том, что музыка для воплощения жизненно

правдивых образов обладает средствами более тонкими и многообразными,

чем слово. Эти два принципа лягут в основу всей дальнейшей оперной деятельности

Моцарта.

Конечно, в первые годы знакомства с новым направлением Вольфганг меньше

всего способен был предвидеть, какие откроются перед ним драматические

перспективы. Он усвоил лишь то, что на первых порах оказалось наиболее

доступным: ласкающую звучность и свободу изложения, присущие мелодическому

стилю его старшего друга. Драматический же смысл того или иного монолога

он, видимо, воспринимал только в самых общих чертах и, сочиняя, заботился

главным образом о том, чтобы дать выгодный материал певцу. Такова первая

его ария «Va, dal furor portata!» («Иди, носительница злобы!», К. 21),

написанная в Лондоне для Эрколе Чипранди — тенора на вторых ролях, исполнявшего

роль отца в «Эцио» на текст Метастазио.

Опера эта представляла собой «пастиччио», то есть шла со сборной музыкой,

в создании которой принимал участие и Иоганн

Христиан Бах. Мелодии его лирических арий, особенно знаменитой «Non

so d'onde vieni» («Откуда ко мне пришло оно, это сладкое волнение»), перенесенной

сюда из оперы «Александр в Индии», позднее будут как бы переинтонированы

Вольфгангом (см. прим. За, б и 4а, б).

Мальчику был предложен текст, рисующий бурную сцену— гнев отца по поводу слишком независимых действий дочери; использован он был бесконечное множество раз, в том числе и Генделем, еще в 1732 г. сочинившим на него лаконичную, сильную арию. Но восьмилетний Моцарт пишет арию бравурную и в самом традиционном духе, с перегруженным сопровождением. Это не столько драматический монолог, сколько миниатюрный концерт для голоса, близкий, по правильному наблюдению Эйнштейна, к инструментальному концерту: оркестровая ритурнель, затем вступление солиста; модуляция в близлежащую родственную тональность, контрастная по характеру вторая тема, нечто вроде диалога между оркестром и солистом и, наконец, реприза, где певец прилагает все усилия, чтобы поразить слушателя виртуозной импровизацией. Подобные блестящие сочинения звучали повсюду — ив опере, и в концертном зале, и большинство из них столь же мало претендовало на углубленную передачу текста. Однако, сочиняя в Гааге (1765) арию «Conservati fedele» («Сохрани верность», К. 23), «а текст из «Артаксеркса» Метастазио, Вольфганг неожиданно обнаружил больший интерес к драматическому ее содержанию. То ли смысл слов, то ли сама ситуация — прощание матери с сыном — оказались понятнее мальчику, но ария значительно проще и выразительнее первой (она идет только в сопровождении струнных), и хотя влияние Йог. Хр. Баха ощущается очень сильно, некоторые мелодические обороты (хроматизмы) и в особенности повторения на словах «ricordati» («не забудь меня») по изяществу и правдивости уже совсем моцартовские:

Несомненные проблески драматического дарования и умение

схватить характерные черты оперного стиля отчетливо обнаруживаются и в

первых детских попытках Моцарта создать крупное музыкально-драматическое

произведение.

Обе они относятся к области отечественного духовного и школьного театра.

Зимой 1767 г., вернувшись в Зальцбург из утомительной концертной поездки

и написав к одному из дворцовых празднеств хвалебную арию (Licenza), Вольфганг

получил от епископа предложение участвовать в сочинении духовного зингшпиля.

Согласно местному обычаю, зингшпиль создавала группа композиторов, и десятилетнему

композитору было предложено написать 1-ю часть. Запертый на неделю во

дворце (епископ желал быть уверенным, что отец не помогает мальчику),

он действительно сумел справиться с задачей, и сочинение его было исполнено

публично наряду с частями, написанными опытнейшими мастерами — Каэтаном

Адлгассером и Михаэлем Гайдном.

Уже самое название «Долг первой заповеди» и перечисление действующих лиц,

среди которых фигурируют Дух светскости и Дух заблуждений, Милосердие

и Справедливость, говорят о том, что перед нами старинная аллегория; и

удивительно, как меняется письмо десятилетнего композитора, как отчетливо

выступают в его произведении черты, присущие духовным зингшпилям зальцбургских

мастеров.

В том, как живо рисует мальчик аллегорические картины, вовсе не близкие

детской фантазии, скорей сказалось непосредственное влияние зальцбургского

религиозного быта — они возникали с той предметной яркостью, с какой вереницы

библейских и евангельских аллегорий проплывали во время церковных шествий

и празднеств. Вольфганг, видимо, не забыл о них за время трехлетнего своего

отсутствия, как не забыл родной язык, научившись говорить на других. Пусть

встреча с Йог. Хр. Бахом дала толчок в новом направлении — в жанре итальянской

арии он легко пошел за ним, но стоило вернуться в знакомую обстановку,

как ожили впечатления первых лет детства. Еще Шеринг обратил внимание

на родственность некоторых характерных его мелодических оборотов мелодике

Эберлина1; указывает на нее и Р. Хаас, подчеркивая при этом общий для

обоих композиторов источник — зальцбургскую песню с характерной для нее

жизнерадостной «раскачкой» на звуках трезвучия (прием, типичный для тирольского

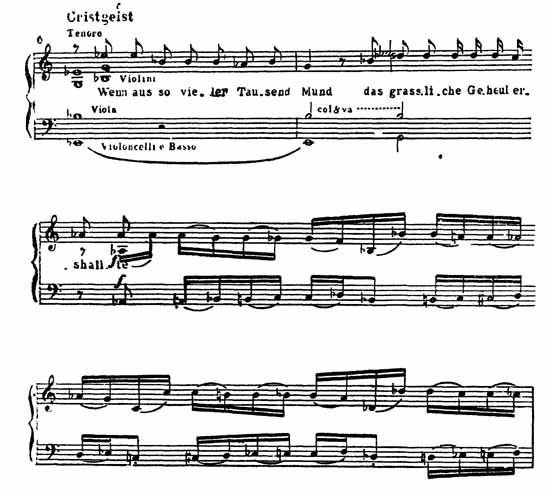

«Jodeln»):

Но подобные обороты встретятся у Моцарта и в значительно

более позднем возрасте; в данном же случае, нам кажется, речь должна идти

не столько об отдельных интонациях или темах, сколько о целом комплексе

выразительных средств, определяющих облик австрийского духовного зингшпиля.

Аберт уже отметил достоинство декламации в речитативах secco, не только

верной, но часто проникновенной, равно как и удачные попытки речевой характеристики

образа, например легкомысленные, дерзкие интонации Духа светскости:

В аккомпанированных речитативах, к которым мальчик охотно прибегает, отдается традиционная дань живописно-иллюстративному началу: почти натуралистически передает оркестр дрожь, охватывающую человека перед лицом смерти, или рисует вой адских голосов, злорадно встречающих восставшего из могилы грешника:

И хотя арии явно итальянизированы, он и здесь не впадает

в чужеродную манеру. Сердечный и серьезный тон, желание передать глубокое

душевное состояние заметно отличают их от блистательных вокальных концертов

итальянцев. Отметим и еще одну национальную особенность, с малых лет присущую

Моцарту,— склонность к самостоятельной трактовке инструментального сопровождения

и к концертированию духовых.

Подобная работа была серьезной заявкой на возможность

создания крупных драматических форм и вскоре повлекла за собой другое

предложение: Вольфгангу было поручено написать оперу к традиционному празднику

окончания учебного года в университете.

Когда весной 1767 г. мальчик создавал своего «Аполлона и Гиацинта», ему

исполнилось всего 11 лет. В его руках было латинское либретто, по обычаю

всех школьных спектаклей весьма произвольно трактовавшее греческий миф;

сюжет развертывался вокруг соперничества Аполлона и Зефира, влюбленных

в дочь царя Эбалуса принцессу Мелию. Благополучный конец, где Апполон

и Мелия соединяются браком, и некоторые другие чопорные штрихи, внесенные

во взаимоотношения персонажей, сделали миф вполне «пригодным» для исполнения

учащейся молодежью, то есть лишили действие драматической силы, а античные

образы — конкретности. Отметим, что мотивы, подобные «Аполлону и Гиацинту»,

в практике зальцбургских студенческих спектаклей той поры были редки —

преобладали исторические и библейские сюжеты. Из сорока пьес, поставленных

за предшествующие десять лет — с 1757 по 1767 гг.,—только четыре (судя

ino названиям, приведенным А. Кучером) обнаруживают сходную тематику.

Из них одна («Феб, посвященный небу и ставший властителем Пинда») относится

к очень уж ранней поре детства Моцарта (1759), три другие — ко времени

его путешествия (1763, 1765); следовательно, Вольфганг их видеть не мог

и писал без определенного образца, опираясь на общее знакомство со школьным

оперным стилем.

Ни либретто, изложенное Марианом Виммером в виде цепи монологов

и диалогов, пространно выражавших мысли и чувства героев, ни латинский

текст, мало понятный Вольфгангу, помочь ему не смогли — они не расшевелили

воображение юного композитора. Но ему и в голову бы не пришло требовать

от либреттиста чего-то большего; перекладывая текст Виммера на музыку,

мальчик простодушно старался подражать знакомым приемам, пользуясь, видимо,

/и советами отца, и теми образцами «типовых» арий (то есть арий любви,

дружбы, ревности, мести) и речитативов, которые щедро предлагала итальянская

«серьезная» опера.

Наряду с подражанием неизменному любимцу Йог. Хр. Баху, то тут то там

всплывают воспоминания о другой знакомой музыке — в одной из арий ясно

ощущается влияние Генделя, в дуэте выступают южнонемецкие песенные черты.

Формы арий и их тематическое развитие выдержаны в той же манере, что и

в оратории; но общий колорит и характер музыки здесь бледнее и суше. Насколько

естественным было для мальчика проникновение в мир духовного зингшпиля,

настолько чуждой оказалась задача, с которой пришлось столкнуться при

создании «Аполлона и Гиацинта». И все-таки в работе обнаружились счастливые

свойства дарования Вольфганга: пластичность вокального рисунка, изобретательность

в развитии мелодий и умение придать оперным формам законченный характер.

Опера была исполнена 13 мая 1767 г. силами студентов 2-го, старшего класса

гуманитарного отделения (так называемого «синтаксиса») и архиепископских

певцов в один вечер с латинской трагедией «Милосердие Креза».

Раннее мастерство определило бурный успех этого первого оперного произведения

Вольфганга — зальцбургская публика не хотела отпускать его со сцены, и

он до глубокой ночи играл для своих слушателей на клавесине.

Следующий, более сознательный шаг в овладении сценическим искусством был

сделан в Вене, куда семья Моцартов предприняла поездку осенью 1767 г.,

приурочив ее к торжествам бракосочетания короля неаполитанского Фердинанда

с эрцгерцогиней Марией Иозефой.

Год, прожитый Вольфгангом в столице, сыграл важнейшую роль в его развитии.

Многое из того, что впоследствии приписывалось итальянскому влиянию, было

заложено в те месяцы, когда двенадцатилетний подросток впервые попытался

овладеть жанрами современной венской оперной драматургии.

В известной мере может показаться символичным то, что он оказывается в

столице в один из переломных моментов ее театральной жизни: с одной стороны,

близится окончательный исход борьбы литературного театра с народной комедией,

с другой — реформатор оперы Глюк объявляет войну классицистам. Казалось

бы, всего за год до приезда Моцартов появилась сенсационная пьеса Клемма

«Зеленая шляпа, перенесенная на Парнас», и венская публика, приветствуя

в ней своего любимца Прехаузера, издевалась над педантизмом Зонненфельса.

Она и сейчас была на стороне актеров народного театра, но те уже сами

чувствовали, что лучшие дни венской бурлески далеко позади.

Нет сомнений, что Моцарты — отец и сын — были в курсе ожесточенных распрей

между просветителями и народными актерами и что отец, естественно, был

на стороне просветителей.

Об этом убедительно говорит письмо к жене (1768), где Леопольд возмущается

пристрастием жителей столицы к народным зрелищам: «У венцев, как бы это

сказать, мало интереса к серьезным и разумным вещам. ничего не желают

смотреть, кроме ерунды, танцев, чертей, привидений, волшебств, Гансвурста,

Липперля, Бернардона, ведьм и превращений. Какой-нибудь господин даже

с орденской лентой так аплодирует и хохочет по поводу любой Гансвурстовой

пошлости и глупой шутки, что чуть не задыхается, в то время как при серьезнейшей

ситуации, трогательном и прекрасном действии и самых глубокомысленных

монологах громко болтает с какой-нибудь дахМой, так что остальные порядочные

люди не разбирают ни слова».

Эти живые наблюдения —бесспорное свидетельство того, что Моцарты бывали

на спектаклях Кернтнертор-театра, и вряд ли можно предположить, чтобы

двенадцатилетний подросток, обладавший врожденной склонностью к юмору,

остался к ним равнодушным.

Близкое знакомство Моцарта с венской народной сценой подтверждается и

его дружбой с Францем Хёйфельдом, в то время горячим защитником таланта

Прехаузера.

И все же среди впечатлений той поры основное место занял Бург-театр, тем

более что Вольфганг готовился вступить в него как начинающий автор. По

желанию императора ему была заказана опера, которую, казалось, ждали с

нетерпением. Момент, однако, был выбран неудачно: оперная сцена тоже переживала

кризис, и несколько различных направлений боролись в Вене за свои позиции

и права.

Предшествующие годы были решающими для Глюка и его реформаторской деятельности

на венской сцене. Возглавляя группу своих единомышленников — прогрессивно

настроенных художников, поэтов, балетмейстеров, среди которых выделялись

верные его сотрудники Кальцабиджи и Анджиолини, — он повел наступление

на все еще сильную классицистскую оперу.

Второй, созданный совместно с Анджиолини реформаторский балет «Семирамида»

оказался подготовкой к «Альцесте» (1767).

В этой новой своей реформаторской опере Глюк еще смелее попытался «вернуть музыку к ее подлинному назначению —

усиливать выражение чувства и остроту ситуаций» и на этот раз неизмеримо

дальше отошел от стиля и структуры итальянской оперы. То был, несомненно,

и новый этап в развитии европейского оперного театра, ознаменованный к

тому же утверждением самобытной оперной культуры Австрии.

Оперу восторженно приветствовал вождь австрийского просвещения Зонненфельс.

Почтительно отнесся к эксперименту Глюка и Иосиф II, впервые после траура

по отцу посетивший театр во время премьеры «Альцесты». Но основная масса

театральных зрителей, вероятно, была и разочарована и удивлена столь решительным

отказом от всего, что до сих пор ее услаждало.

Теперь Вена раскололась на партии, ожесточенно спорившие друг с другом.

Для одной эстетическим идеалом оставался Гассе — выдающийся соратник Метастазио,

другая, меньшая, была увлечена смелостью Глюка. Отражение этой полемики

мы находим у Бернея, метко определившего существенные отличия дарования

обоих композиторов и их позиций. Он пишет о Гассе как о «самом естественном,

элегантном и глубокомысленном из современных композиторов»: «Одновременно

друг поэзии и музыки, он кажется одинаково гениальным как в воплощении

слов, так и в сопровождении тех очаровательных и нежных мелодий, которые

он дарит певцам».

«Другая партия (Глюка) придает больше значения театральному действию,

правильно обрисованным характерам, простоте декламации и музыкального

воплощения. Кавалер Глюк стоит за то, чтобы музыку упростить; с безграничной

находчивостью и способностью преодолевать величайшие трудности, очищает

он свои мелодии от громоздких украшений, делая все возможное, чтобы сохранить

свою музу трезвой и целомудренной».

Вот в этот поворотный момент театральной борьбы директор Бург-театра Аффлиджо

и поручил двенадцатилетнему Моцарту написать итальянскую комическую оперу,

обязавшись поставить ее, как только она будет готова.

Придворный поэт Кольтеллини — приверженец прогрессивной группы — предложил

Вольфгангу переделанное им либретто Гольдони под названием «Мнимая простушка».

Действие в нем, как и в большинстве опер buffa, развивалось энергично,

с обычной путаницей недоразумений, обманов, уверток. Конфликт тоже состоял

в традиционном еще для commedia deirarte противодействии жадных, сварливых

опекунов счастью молодой влюбленной пары.

Разработка сюжета не отличалась большим искусством; либретто было лишено

той изобретательности, легкости и остроумия, которыми пленяли зрителей

лучшие спектакли buffa. Может быть Кольтеллини, трезво учтя возраст мальчика,

его малый театральный и жизненный опыт, решил, что более тонкий сценический

рисунок будет ему не по силам.

Однако «Мнимая простушка» все же поставила перед Вольфгангом задачу новую

для него и заманчивую — воплощение в музыке конкретных действий, и мальчик

с детской смелостью попытался ее решить. Он уже раньше успел ознакомиться

с особенностями итальянского комедийного стиля и теперь, в Вене, мог внимательно

присмотреться к новейшим его образцам. Это ясно ощущается при знакомстве

с его работой, состоящей из 23 законченных номеров — арий, дуэтов, ансамблей

и финалов, завершающих каждый из трех актов.

Большинство арий радует легкостью, мелодичностью и уверенностью изложения,

особенно лирические арии Гиацинты и Розины, где Вольфганг использует приемы,

пленившие его в операх Йог. Хр. Баха. О самостоятельности здесь еще трудно

говорить, но свобода подражания, уменье вжиться в привлекшую его манеру,

говорят о силе интеллекта, удивительной для 12-летнего композитора.

Еще смелее действует он в комедийных ситуациях, обнаруживая здесь врожденный

юмор и сценическую изобретательность. В ряде случаев чувствуется, что

он идет не от образов buffa, а от близких ему Гансвурстиад с их грубоватой

непосредственностью. Таков его Кассандр, когда он неуклюже злится на кокетничающую

с ним Розину и клянет себя за то, что либо стоит перед ней на задних лапках,

как пудель в ожидании подачки, либо, не получив ничего, яростно рычит.

Следы отечественных влияний сказываются и в том, что Вольфганг, не задумываясь,

использует одну из арий собственного духовного зингшпиля «Долг первой

заповеди» для обрисовки любовной жалобы Антонио. Пусть это говорит о наивности

автора, пусть этим нарушено единство комедийного стиля buffa, — самое

нарушение свидетельствует о жизненности традиции, упрочившейся в австрийском

музыкальном театре: мы имеем в виду привычное смешение положений, взятых

всерьез, с озорными шутками,—смешение, характерное даже для духовных спектаклей.

Симптоматично и то, что отец допустил столь серьезный, казалось бы, «промах»

сына — ведь Вольфгангу ничего не стоило написать новую арию вполне во

вкусе buffa.

Конечно, опера 12-летнего Вольфганга отнюдь не стояла на уровне классических

образцов итальянского искусства; она, несомненно, уступала даже рядовым

произведениям этого рода в меткости характеристик и стройности развития.

Но до сих пор при знакомстве с ней привлекает отвага, которую юный композитор

проявил в осмыслении материала. Да и помимо того — при всех промахах и

недостатках, —«Мнимая простушка» показывает высокий уровень владения вокальной

техникой и выразительными средствами современного комедийного стиля.

Свойства эти завоевали ей признание певцов, для которых предназначались

роли и, возможно, опера принесла бы автору триумф. Но в Вене на долю Вольфганга

выпали злоключения, неизбежные на пути артиста: гениальный подросток,

дарование которого развивалось столь стремительно, являлся претендентом

на постоянную работу при дворе. Это встревожило многих венских музыкантов;

восстановив общественное мнение против зальцбургских «пришельцев», они

в конце концов заставили директора отказаться от своего намерения: тот

дал понять отцу, что если «Мнимая простушка» увидит свет, он сам обеспечит

ей скандальный провал.

В этих передрягах Вольфганга несколько утешило предложение известнейшего

венского врача Антона Мессмера написать немецкую оперетту для его домашнего

театра.

Полноценных образцов жанра, хотя бы отдаленно подобных тем, какими богата

была итальянская опера buffa, мальчик перед собой не имел. Первые ростки

отечественных музыкальных комедий появились в Германии лишь в 40—50-х

гг. XVIII века, но ни одного северонемецкого зингшпиля Моцарт, по всей

вероятности, еще не слышал (ни зальцбургские театральные летописи, ни

письма отца во время путешествий о них не упоминают). Но с народной венской

комедией он был уже хорошо знаком, равно как и с зальцбургскими бытовыми

зингшпилями; к песням же, как все зальцбуржцы, питал особое пристрастие

и рано научился их обрабатывать, о чем свидетельствуют детские инструментальные

сочинения: «Музыкальная галиматья», сочиненная в Голландии, и первые развлекательные

сюиты — «Серенада», «Дивертисмент» и «Кассация», написанные в Зальцбурге

в 11-летнем возрасте. Он мог использовать этот опыт и в создании сценических

образов.

Знаменательно, что пьеса «Бастьен и Бастьенна», в выборе которой, несомненно,

принимал участие завсегдатай дома Мессмеров Франц Хёйфельд, оказалась

одной из самых ранних попыток объединить в опере достижения литературного

(переводного) и народного театра. В основу оперетты была положена остроумная

пародия Жюстины Фавар на пастораль Руссо «Деревенский колдун» — пьеса,

давно акклиматизировавшаяся на сцепе Бург-театра. Но перевел и обработал

ее для Вены (еще в 1764 г.) деятель народной комедии Фридрих Вейскерн,

меньше всего стремившийся «причесать» оригинал; диалог его подчас нарочито,

по-крестьянски, неуклюж, но зато здесь нет и следа искусственности — пьеса

сохранила свою непосредственность, приобретя в то же время местные народные

черты. Это выгодно отличало ее от «Мнимой простушки».

Воображение мальчика легко справилось с новой задачей, бесхитростный лиризм

положений и характеров нашел естественное отражение в его музыке; в 15

ариях песенного склада, дуэтах и маленьких хорах, в танцах и идиллической

оркестровой интродукции Вольфганг использовал бытующие отечественные мелодические

обороты и напевы; оперетта до сих пор пленяет своей поэтической свежестью

и удивительной органичностью развития.

Таким образом, Моцарт уже в 12-летнем возрасте успешно дебютировал в области

национальной комедийной драматургии, и этим важным шагом он обязан Вене.

Правда, продолжить опыт он сумел только через много лет: лишь в 1782 г.,

в пору создания «Похищения из сераля», он получил возможность, вновь соприкоснувшись

с национальным театром, проявить всю мощь и оригинальность своего дарования.

В течение же всего этого промежутка времени он, как и все немецкие музыканты,

был прикован к господствовавшему в то время жанру итальянской оперы.

Начало следующего периода связано с триумфальной поездкой Вольфганга по

Италии, предпринятой отцом в 1770 г. Концерты в Милане, в доме графа Фирмиана

— генерал-губернатора Ломбардии, связанного родством с именитыми зальц-бургскими

семьями, — обратили внимание итальянских театральных деятелей на гениального

подростка.

Встреча с ними была заботливо подготовлена: граф Фирмиан подарил мальчику

великолепное туринское издание произведений Метастазио, а отец намеренно

выбрал тексты, ставившие перед юным композитором различные сценические

задачи; больше всего, видимо, увлекся Вольфганг «Демофонтом» — на тексты

из него написано большинство арий. Лучшие из них попрежнему обнаруживают

стойкое увлечение музыкой Йог. Хр. Баха.

Живое воспоминание о ней (особенно об исполнении «Адриана в Сирии» Йог.

Хр. Баха, слышанном в Лондоне) вдохновило Вольфганга на создание начальной

мелодии «Misero pargoletto» («Бедный малютка», К. 77). Если б не некоторая

перегруженность оркестра, арию, как справедливо заметил Эйнштейн, можно

было бы отнести к значительно более поздней поре: так виртуозно справился

мальчик с освоением итальянской оперной кантилены (см. прим. 4а).

Это было настолько убедительным доказательством его ранней зрелости, что

миланский театр, очень требовательный к выбору авторов, пошел на риск:

к предстоящему новогоднему карнавалу мальчику была заказана опера seria;

он должен был показать себя в жанре, имевшем более чем вековые традиции.

Правда, заказ был сделан задолго до карнавала, и Моцарт имел возможность

практически подготовиться к созданию оперы, посещая театры и знакомясь

с творчеством «столпов» современной итальянской драматургии — Гассе, Гульельми,

Пиччини, Иомелли. В течение полугода присматривался он в Риме, Милане,

Болонье к характерным для Италии сценическим образам, изучал вокальную

манеру ее певцов. Непринужденные письма Вольфганга домой обнаруживают

острую наблюдательность и уменье быстро и точно оценивать явления, с которыми

ему приходилось сталкиваться. Подчас определения его чрезмерно безапелляционны;

но они указывают на умение сравнивать, отбирать, оценивать впечатления

как в целом, так и в частностях. Именно эти свойства помогли Моцарту в

короткий срок освоить чужеземный стиль.

Помогло справиться с заказом и давнее знакомство подростка с сочинениями

Метастазио. Предложенное Моцарту либретто «Митридат, царь понтийский»

1 принадлежало поэтулюбителю Чинья-Санти. В основе его лежала расиновская

трагедия, трактованная в духе «лирических драм» Метастазио: некоторая

условность и статичность в развитии образов сочетались здесь с логикой,

поэтичностью и серьезностью мысли.

Трагизм сюжета еще не мог быть до конца понятен Вольфгангу: сложные взаимоотношения,

борьба страстей и противоречивых чувств — все это было ему еще недоступно.

Но патриотический дух, объединивший Митридата и его сыновей, нашел отклик

в его душе, и мальчик создал произведение, обладавшее характерными чертами

пышного театрального стиля, присущего опере seria.

Трудно поверить, что столь крупное сочинение (в опере 32 арии и 4 дуэта)

написано подростком, да еще меньше чем за два месяца. Однако это было

именно так, и в данном случае быстрота письма свидетельствует не только

о серьезнейшей технической подготовке и душевном подъеме, но и о точном,

строго профессиональном подходе к поставленной перед собой задаче.

Как два года тому назад в Вене, так и теперь в Италии раздавались голоса

людей, недовольных тем, что опера заказана подростку, к тому же иностранцу;

высказывались опасения, что карнавальную оперу ожидает провал. Но уже

первые репетиции победили предубеждение исполнителей: вокальные партии

оказались написанными в расчете на определенных певцов и певиц, выгодно

подчеркивая их достоинства. Да и в трактовке сценических образов, в использовании

ариозных форм, в оркестровке опера обнаружила такое тонкое понимание итальянских

театральных традиций, что примирила с автором всех недовольных. Подростку

простили и некоторую угловатость речитативов и чрезмерную пылкость в выражении

патетических чувств, подчас приводившую к загромождению ариозной мелодики

скачками и пассажами:

С точки зрения драматургии мы не увидим здесь заметного шага вперед. Вольфганг писал «Митридата» в полном подчинении у старой классицистской схемы. По сравнению с прежними детскими опытами итальянская опера даже несколько проигрывает: стремление к условному величию и блеску совсем приглушило в ней присущие мальчику лирический темперамент и живое сценическое воображение. Они едва угадываются в трактовке отдельных номеров — таких, как гневный вступительный монолог Митридата или маршеобразная ария римлянина Марцио, и отчетливее проступают лишь в любовном признании Сифара и скорбной g-moll’нoй жалобе Аспазии:

Но в следующей опере seria,

поставленной Моцартом в Милане в 1773 г., индивидуальные свойства его

дарования уже ощутимо дали о себе знать.

Отметим, что за два года, протекшие со времени постановки «Митридата»,

в сознании Вольфганга произошел серьезнейший перелом: подросток превратился

в юношу, в нем проснулось стремление к творческой самостоятельности. Да

и в личной жизни Моцарта произошли события, внесшие весьма существенные

изменения в его судьбу: в конце 1772 г. умер старый властитель Зальцбурга

архиепископ Иозеф Шраттенбах, и на его место был избран новый руководитель

— граф Иероним Колоредо, человек властный и деспотический. Тревожное ожидание

перемены смутило душевный покой Вольфганга. Подросток впервые почувствовал

драматические стороны человеческих взаимоотношений и задумался о своем

положении. Во всяком случае текст «Лючио Силлы» (так называлась новая

опера Моцарта) он прочел иначе, чем текст «Митридата», реально ощутив

всю сложность конфликтов и взаимоотношений героев.

К воплощению своего замысла он подошел подготовленный еще более, так как

созданию «Лючио Силлы» предшествовала работа над тремя крупными вокально-драматическими

произведениями — ораторией на библейский сюжет, посвященный подвигу Юдифи

(она была заказана ему в Падуе, но написана в Зальцбурге и там поставлена),

и двумя серенадами, то есть одноактными операми, приуроченными к официальным

торжествам. Серенада «Асканио в Альбе» была заказана Вольфгангу императрицей

Марией Терезией; она предназначалась к свадьбе ее сына, эрцгерцога Фердинанда

неаполитанского, на принцессе моденской и должна была в традиционных аллегориях

отразить разумную любовь высокопоставленных супругов.

Поэт Джузеппе Парини задумал ее как пастушескую идиллию, где, наряду с

ариями и хорами, большое место обычно занимают балетные сцены. Лирический

ее характер дал возможность развернуться поэтическому дарованию Моцарта.

Богатство и пластичность мелодий, виртуозное владение оркестром и, что

особенно важно и ново в развитии подростка, превосходная лепка целого1

покорили слушателей.

Серенада, впервые поставленная

в Милане 15 сентября 1771 г., не случайно прошла с таким успехом, что

затмила оперу Гассе «Руджиеро»: возросшее мастерство композитора сочеталось

в ней с проникновением в поэтически непринужденный стиль итало-австрийских

«пасторалей» — жанра, отшлифованного изысканной культурой венского двора.

Не отошел от него Вольфганг и в серенаде «Сон Сципиона», предназначенной

для встречи нового архиепископа. Но официальность сюжета и текста (он

был создан Метастазио в расчете на чествование императрицы Марии Терезии)

не расположила к себе мальчика, и по художественным достоинствам зальцбургская

серенада уступает миланской. Только в сцене пробуждения Сципиона обращает

на себя внимание красочность гармоний и тонкий, как бы призрачный характер

инструментовки.

В этом повышенном интересе к оркестру, в сознании богатства его выразительных

возможностей уже сказываются впечатления музыки отечественной: напомним,

что оркестровая культура Австрии, по сравнению с Италией, отличалась в

ту пору большим разнообразием форм и выразительных средств. Свобода голосоведения,

любовь к красочным сочетаниям тембров, несомненно выдают тяготение Вольфганга

к национальной традиции, может быть не вполне осознанное. Оно еще отчетливее

обнаруживается в симфониях, написанных им в летние месяцы 1772 г., т.

е. непосредственно предшествовавших созданию «Лючио Силлы».

По своим масштабам, мастерству и оригинальности мысли, по яркости тематики

и инструментовки они уже вправе соперничать с симфониями Иозефа Гайдна

— вершиной тогдашней оркестровой музыки.

Итак, трактовка оркестра как самостоятельного организма сыграла немалую

роль в решении тех задач, которые Вольфганг уже сознательно поставил теперь

перед собой в новой опере.

Сюжет оперы пришелся по душе композитору, уже стоявшему на пороге юности.

Присущий ему элемент трагической страстности и романтической экзальтации,

видимо, импонировал пятнадцатилетнему Вольфгангу. Бурные конфликты, обнажающие

драматизм социальных взаимоотношений, страстные любовные чувства героев

не могли не взволновать его воображение. К тому же либретто, написанное

любителем-драматургом Джованни да Гамерра, содержало ряд психологически

ярких сцен. Они-то и приковали к себе внимание композитора.

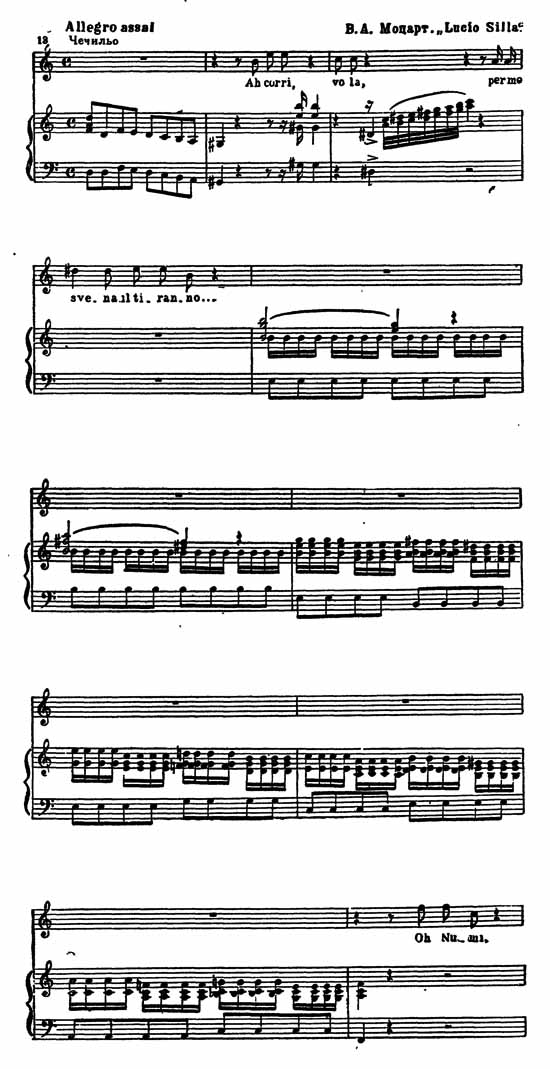

Больше всего привлек Моцарта драматизм образов Юнии и Чечильо, и партии

их, особенно Юнии, оказались разработанными с такой полнотой, что оставили

позади все предыдущие опыты Вольфганга. По силе драматической выразительности

они превосходили лучшие арии итальянской школы.

Особенно смелые очертания приобрела сцена на кладбище, у могилы отца Юнии,

где происходит тайное свидание ее с Чеч1ильо.

Романтичность обстановки, а еще больше трагизм ситуации, побудили Моцарта отойти от традиционного в опере красноречия и создать сцену, проникнутую

подлинным волнением. В призыве Юнии к тени умершего отца, в ее дуэте с

Чечильо, в замечательном речитативе последнего скорее можно видеть своеобразное

отражение «действенного» стиля игры, свойственного немецким драматическим

актерам:

По страстности колорита, по мрачному величию и выразительной силе интонации

сцена эта уже предвосхищает гениальный дуэт мести, завершающий интродукцию

«Дон-Жуана». Свобода декламации, обилие и тонкость оттенков музыкальной

речи, богатство оркестровых красок, играющих здесь не последнюю роль,

— все говорит о самобытности ярко расцветшего дарования.

Но, возможно, именно эта самобытность заставила итальянских любителей

отнестись к Моцарту настороженно. Несмотря на успех «Лючио Силлы», необычный

даже для экспансивной Италии, миланский театр не обеспечил его новым заказом.

Попытки найти постоянный заработок и устроиться в качестве капельмейстера

или композитора при какой-либо из частных итальянских капелл также оказались

тщетными. Яркая индивидуальность юноши, заинтересовывая слушателей, в

то же время вызывала известное недоверие к нему: талант Моцарта не подчинялся

сложившимся взглядам итальянских ценителей на искусство. Как бы то ни

было, отношения юноши с обетованной страной оперных композиторов оборвались,

тем самым на долгие годы оказалась предопределена несчастливая его судьба.

Факт этот, думается не может не привлечь внимание исследователей. Он является

лишним доводом в пользу того, что откровенные «итальянизмы» не изменили

существа дарования подростка. И чем дальше, тем явственнее будет выступать

это противоречие между потребностью в свободном развитии самобытных черт

и необходимостью применяться к особенностям господствующих чужеземных

жанров.

Оперой «Лючио Силла» заканчивается период раннего драматического творчества

Моцарта. В детских и отроческих сочинениях мы столкнемся с поразительным

для его возраста мастерством, легкостью усвоения разных стилей, врожденным

драматическим чутьем; при этом ни в одном из них гений Моцарта не покажется

развившимся преждевременно, насильственно, ни в одном мы не найдем следов

скороспелой зрелости. Возраст композитора ясно выступает в концепции его

произведений, начиная с самых ранних и кончая последней, написанной для

Италии оперой, где юный композитор внес в трактовку классицистской драмы

необычно взволнованные и тревожные ноты.

Осмелившись на это, он сделал также первый шаг в защиту своей национальной

самобытности, шаг почти инстинктивный: это была еще стадия неясных поисков

и попыток определить собственные внутренние тяготения.