Уже говорилось, что музыкальное и духовное развитие Моцарта протекало в недоступной и замкнутой сфере, независимой от его личной судьбы и как бы вознесенной над всеми людскими и житейскими обстоятельствами. Это абсолютно справедливо и, как правило, характерно для всех больших мастеров. Искусство, а музыка в особенности, вовсе не идеализированное зеркальное отражение отдельных биографических моментов, а совершенно особая область, которая развивается, повинуясь только собственному закону, даже если носитель этого закона формулирует его на собственный лад. Гробницы Медичи в флорентийской церкви Сан-Лоренцо никак не связаны с гибелью республиканской свободы, вопреки прославленным стихам их ваятеля («К ночи»), и никакое поэтическое истолкование не раскроет сокровенного смысла этих скульптур, не сделает их ни более, ни менее совершенными. Но зато они, конечно, неразрывно связаны с мощной душой их создателя — душой, в которой бушуют мрачные и грозные чувства.

Какое счастье для искусства, что мы мало знаем биографию Иоганна Себастьяна и что поэтому создание Пассакальи c-moll или Чаконы, арии h-moll для альта из «Страстей по Матфею», трехголосной sinfonia f-moll и других произведений мы никак не можем связать с определенной биографической датой. Достаточно и той бесцеремонности, с какой мы использовали немногие известные нам сведения, установив, к примеру, столь же мелодраматическую, сколь и немузыкальную связь между последним органным хоралом G-dur «Vor deinen Thron tret' ich hiemit» и «Искусством фуги» (в (1-moll). II просто несчастье (для подлинного восприятия музыки), что мы знаем столько подробностей из жизни Бетховена и что такие документы, как «Гейлигенштадтское завещание» или сведения о его глухоте, о страданиях, которые ему причинял забулдыга-племянник, способствовали извращению содержания его музыки, или, по меньшей мере, его затемнили. Творческие замыслы Бетховена тоже зреют и завершаются в некоей сфере, которая, разумеется, тесно соприкасается со счастьем и страданиями, с самой способностью великого человека страдать и радоваться, но отнюдь не с событиями его повседневной жизни.

У Моцарта взаимосвязь между жизнью и творчеством даже кажется чем-то таинственным,

так глубоко она сокрыта от нас. Поэтому вряд ли можно считать большой

заслугой, что никто еще не установил связи между струнным квартетом d-moll

(К. 421) и родами Констанцы, подарившей Моцарту первенца как раз в то

время, когда композитор сочинял этот квартет. Хотя (разумеется, мы говорим

иронически) тональность произведения вполне могла бы дать основание для

подобных сопоставлений. А как рассматривать то, что Моцарт сочинял симфонию

g-moll в те самые месяцы (лето 1788), когда он в таких потрясающих выражениях

молил о помощи своего друга Пухберга? К сожалению, а может быть, к счастью,

этот факт тоже не служит достаточным доказательством «связи между искусством

и жизнью». Разве дела Моцарта, которые были из рук вон плохи до 25 июля,

то есть до того дня, когда он закончил эту симфонию, могли неожиданно

оказаться очень хороши, скажем, накануне 26 июня или 10 августа — датами

окончания симфоний Es-dur и C-dur? В последние месяцы 1789 года Моцарту

было опять неописуемо скверно, но именно тогда он сочинил оперу «Так поступают

все» — произведение, полное неомраченного счастья и чистейшего упоения

искусством.

«Неподатливость» музыки Моцарта для биографического истолкования привела

к тому, что в период, овеянный романтизмом, эту музыку объявили формальной,

холодной, пустой, развлекательной, поверхностной. Но глубина ее связана

не с «поэтическим», а с чисто музыкальным и как бы «персональным» своеобразием

замысла. И этому нисколько не противоречит то обстоятельство, что произведения

Моцарта, за очень немногими исключениями, написаны «на случай», что это

музыка заказная, то есть еще целиком принадлежащая эпохе, когда оперы,

симфонии и камерные произведения сочинялись композитором вовсе не из «внутреннего

побуждения», или, как говорится, «для души».

Свои ранние итальянские оперы Моцарт сочинил для Милана, а «Идоменея»

для Мюнхена, потому что оттуда он получил «scrit-lura», то есть заказ

именно на данные оперы. Если «Мнимая простушка» не увидела свет в Вене,

то причиной тому неудача особого рода. И уж совсем редкое и загадочное

явление, когда произведение, заказанное для определенного случая, не доводится

до постановки, как это случилось с ораторией «Освобожденная Бетулия».

Моцарт вежливо, но решительно отказывается писать музыку к «Рудольфу Габсбургскому»

—- пьесе придворного советника Клейна, прежде чем ему гарантируют ее постановку;

между 1787 и 1789 годом он — к несчастью для потомков — не пишет ни одной

оперы потому, что у него нет заказа: мода на Моцарта прошла.

Опера пишется всегда для определенного

случая и для определенных певцов. Выбор певцов влияет на вокальную, да

и не только вокальную характеристику. Моцарт никогда не писал «для вечности»,

и именно потому в большинстве случаев творит для нее. Это относится не

только к его оперной и церковной музыке, но и к инструментальной. лишь

немногие его произведения — те, которые удалось опубликовать — непосредственно

обращены к широкому кругу любителей.

Но что можно было опубликовать в XVIII веке? Сонаты для клавесина с сопровождающей скрипкой (op. 1, 2, 3, 4, сочиненные чудо-ребенком;

потом новый op. 1, 1777—1778 годов и сонату A-dur, К. 526); клавирные

сонаты, рондо и вариации; струнные квартеты (десять последних); клавирное

трио, клавирные квартеты, несколько песен и танцев — в целом не более

восемнадцати опусов.

Только очень немногие из симфоний и отдельные клавирные концерты Моцарта

были напечатаны при его жизни, и то только в виде партий, а не партитуры.

Опубликовать — значило распространить рукопись в копиях. Чтобы удовлетворить

самые насущные свои потребности, Моцарт должен был писать много и разное.

Но хотя он то и дело вынужден переходить от главного к второстепенному,

а от второстепенного опять к главному, в целом его произведениям присущи

единство, логика, последовательность, неуклонное восхождение от скромного

начала к великолепному завершению.

Моцарт начал свой творческий путь как чудо-ребенок; его представили на

суд публики не только как виртуоза-клавириста (а также и скрипача), но

и как импровизатора, как рано созревшего композитора. «Вундеркинды» непременно

должны отвечать последним достижениям эпохи. И Моцарт удовлетворял этим

требованиям благодаря удивительной способности перенимать, усваивать и

перерабатывать все, что только отвечало его индивидуальности. Посещения

Мюнхена и Вены, длительное пребывание в Париже и в Лондоне — городах,

где требовалось непременно только самое новое,— все это способствовало

развитию Моцарта. Во время этих поездок мальчик слышал так много музыки,

получал такое количество самых разных впечатлений, что приходится вновь

и вновь удивляться и силе его восприимчивости, и силе его сопротивляемости.

Он усваивает все, что ему близко, и отталкивает все, что ему чуждо. Его

симпатию часто вызывают малоизвестные современники, а антипатию крупные

и крупнейшие музыканты. Бывает, конечно, и наоборот. Очень многие впечатления

оставляют его и вовсе равнодушным.

Вначале самым значительным современником был для него, конечно, отец,

композитор Леопольд Моцарт. И в отношении к нему сразу же сказался моцартовский

закон притяжения и отталкивания. Даже отцовского авторитета оказалось

недостаточно, чтобы Вольфганг извлек из музыки Леопольда больше, чем это

ему подходило. Немалую роль здесь сыграла и разница поколений. Леопольд

вырос в эпоху basso continuo, он еще связан с отмирающей традицией генерал-баса,

которую так прелестно спародировал его сын в песне «Die Alte». В op. 1

Леопольда — сонате для двух скрипок и basso continuo, написанной в 1740

году и выгравированной им собственноручно, бас используется еще совсем

в старом духе, только как опора гармонии, как лакей, обслуживающий композицию.

Эти сонаты — последние, примитивные, деградировавшие эпигоны эпохи Легренпи

н Корелли. Но проходит еще десять лет, и Леопольд пишет трио в наимоднейшем

стиле — трио для клавира, скрипки и виолончели, где струнной паре принадлежит

роль столь жалкая, что ее можно и вовсе убрать без большого урона для

сочинения. Леопольд судорожно старается стать современным, галантным композитором.

Еще сильнее, чем в трио, стремление это выражено в трех клавирных сонатах,

которые в 17Р>2— 1763 годах напечатал нюрнбергский издатель II. Ульрих

Хафнер (судя по имени, вероятно, земляк Моцарта).

Это типичные неуклюжие «поделки» — так и видишь провинциального школьного

учителя, которому хочется казаться модным. Невозможно представить себе,

что всего пять лет назад умер мастер клавирного стиля по имени Доменико

Скарлатти! Однако тот перелом стиля, который имел место между 1740 и 1760

годами и в котором не участвовали ни Скарлатти, ни Бах, ни Гендель, Леопольду,

видимо, пришлось испытать на себе, и довольно болезненно.

Если мы попытаемся услышать сонаты Леопольда так, как их слышал юный Вольфганг,

наше внимание также привлекут: характерные последования тактов в альтовом

регистре инструмента; менуэтного характера эпизод в финале сонаты F-dnr;

некоторые заключительные обороты, как в Andante сонаты В-dur:

Подобные обороты маленький Моцарт мог слышать не только в музыке отца

— это типичные галантные формулы эпохи. Но впервые он столкнулся с ними

в произведениях Леопольда, и, конечно, здесь они должны были произвести

на него сильнейшее впечатление. В остальном же музыкальная природа отца

и сына столь же различна, как и их человеческая сущность.

Закон наследственной музыкальности в данном случае опровергается с такой

очевидностью, что ответственность за этот контраст кое-кто пытался возложить

на мать Моцарта. Правда, с тем же основанием можно было бы обвинить ее

в том, что она изменяла мужу с богом Аполлоном. Ибо Леопольд — эго типичный

Аугсбургский или зальцбургский композитор, рационалистичный и в то же

время «популярный», тогда как Вольфганг никогда не был ни рационален,

ни «популярен, — он был божествен, царствен и аристократичен.

Зальцбургское начало сказывается у Леопольда не только в том, что он пишет

пьесы для механического органа в крепости Хоэнзальцбург (так называемая

«Роговая музыка», известная каждому приезжающему в Зальцбург) — пьесы,

«одна из которых исполнялась там ежедневно, утром и вечером». Зальцбургский

и аугсбургский вкус чрезвычайно родственны, и, вероятно, в обоих городах

с удовольствием слушали грубо-натуралистические или бытовые произведения

для оркестра, которыми Леопольд в свое время и приобрел известность: «Катанье

на санях», «Крестьянскую свадьбу», «Охоту», «Потешную симфонию», «Военный

дивертисмент».

У этих пьес есть аугсбургские предки — музыкальные сочинения, анонимно

изданные, как полагают, неким францисканским монахом, патером Валентином

Ратгебером. В свет они вышли между 1733 и 1746 годами под названием «Аугсбургское

застолье». Пьесы эти полны баварско-швабской

чувственности и простонародного юмора — это песни, дуэты, терцеты и квартеты

с сопровождением, фривольные quodlibets, песня «Кутеж нищих», пошлые «Еврейские

похороны»; сценки, рисующие пьянство и обжорство. «Реализм» этот пришелся

по вкусу Леопольду; никто из читавших его благопристойные письма никогда

бы не подумал, что автор их способен, как композитор, получать удовольствие

от таких пошлостей.

Иное дело Вольфганг! Только в юношеском его произведении, написанном для

развлечения двора в Гааге или Донауэшингене — так называемой «Музыкальной

галиматье» можно уловить отзвуки аугсбургского элемента, столь характерного

для Ратгебера и Леопольда. Леопольд почти растворяется в «популярном»

искусстве, для Вольфганга же простонародный, в частности, зальцбургскии

элемент всегда является объектом: иногда — шутки, иногда — серьезного

отношения. Он никогда не включает его в свое творчество непосредственно,

как это делает Гайдн. Он никогда не бывает «простонародным». Тут всегда

сохраняется дистанция, всегда проступает своего рода дуализм: здесь —

аристократ Вольфганг Амадей, там — крестьянское дитя или крестьянская

девушка, перед которой склоняется кавалер, как склонялся рыцарь перед

пастушкой во времена миннезингеров.

В противоположность Гайдну, охотнику и рыболову, который и в музыке оставался

«сыном природы», Моцарта объявили «комнатным» композитором; но он скорее

аристократ, который хорошо знает народ, но никогда не сливается с ним.

В письме из Вены (28 лек. 1782) Моцарт, характеризуя три своих клавирных

концерта, сам сформулировал, как он понимает «популярное» искусство: «Концерты,—

пишет он,— представляют собой нечто среднее между слишком трудным и слишком

легким; они блестящи, приятны для слуха, но, конечно, без пустозвонства

— местами они смогут удовлетворить вкус одних лишь знатоков, но и не знатокам

они тоже понравятся, хотя те и не будут знать, почему».

Леопольд, конечно, чувствовал, что ему как «серьезному» композитору, то

есть такому, которого и вправду принимали бы всерьез, не хватает самого

главного, не хватает импульса, искры божьей. Он знал, что в качестве примера

для подражания имеет очень малый вес. Поэтому как педагог он обращается

к образцам чужого творчества: в 1762 году Леопольд составляет для Вольфганга

сборник пьес, где отдельные номера объединены в двадцать пять сюит. Некоторые

из них совсем короткие: Ария и Мюзетта, другие длиннее — например, четырнадцатая:

«Ария — Марш — Менуэт — Ария — Жига — Полонез мсье Хассе». Каждая сюита

начинается с арии, которую Леопольд неизменно сопровождает поучительным

или морализующим текстом из «Нового сборника духовных песен», составленного

графом Генрихом Эрнстом цу Штольберг-Верниге-роде.

Многих удивлял северонемецкий характер этого сборника, где в числе композиторов

представлены гамбуржцы — Телеман и Филипп Эмануэль Бах, дрезденец Хассе,

уроженец Галле Готфрпд Кирххоф, нюрнбержец Балтазар Шмидт. Все песни сборника

принадлежат брауншвейгцам — Грефе и Урлебушу. Удивляла и «старомодность»

пьесок — многие из них были написаны чуть не тридцать лет тому назад.

Но модных новейших пьес с галантными «разложенными басами» в Зальцбурге

ив доме Моцартов было предостаточно, их незачем было собирать. И было

бы наивно думать, что они-то исключительно и служили музыкальной пищей

маленькому Моцарту. Нет, пьесы сборника — это модели стиля, требующего

мелодической завершенности и строжайшей взаимосвязи мелодии и баса. К

ним, для забавы, добавлены танцы, мурки (mour-quis), куранта «Кузнецы»,

охотничья музыка.

По этим образцам Моцарт написал свои первые детские, но уже вполне серьезные

пьески для клавира, в которых бас так уверенно следует своим путем: несколько

менуэтов, Allegro, начало (или, вернее, первую часть) Andante, которое

звучит уже не только как пьеса для упражнения, а как самостоятельное произведение

— фантазия, навеянная мечтами мальчика.

Впрочем, уже в эту зальцбургскую пору, то есть до первой большой поездки,

подобные упражнения в стиле предшествовавшего поколения чередуются с галантными

пьесами, где басы, представленные в виде исследования разложенных аккордов,

уподобляются сверкающей глади озера, на которой покачивается лодочка-мелодия,

тоже галантная, острая, сверкающая. Чтобы познакомиться с такого рода

музыкой, Моцарту вовсе не надо было ехать в Мюнхен, Людвпгсбург, Мангейм,

в Брюссель и Париж. Правда, в Париже мальчик встречает музыкантов, которые

могут дать ему что-то новое, их произведениями он вынужден заняться серьезно.

Леопольд познакомил нас с именами этих музыкантов и весьма точно, с исторической

точки зрения, обрисовал музыкальную ситуацию в Париже (1 февр. 1764):

«.Здесь идет непрекращающаяся война между итальянской музыкой и французской.

Вся французская музыка и гроша ломаного не стоит. Но теперь ее начали

безжалостно перекраивать, французы сильно засомневались в своем вкусе,

и, я надеюсь, не пройдет и десяти-пятнадцати лет, как французский вкус

окончательно потускнеет. Что касается издания собственных произведений,

то тут первое место занимают немцы. Особой популярностью среди них пользуются

мсье Шоберт. мсье Эккард, мсье Хонауэр, которые пишут для клавира, а также

мсье Хохбруккер и мсье Майр, сочиняющие для арфы; мсье Легран, французский

клавирист, окончательно изменил прежней своей манере, и его теперешние

сонаты вполне отвечают нашему вкусу. Мсье Шоберт, мсье Эккард, мсье Легран

и мсье Хохбруккер принесли нам свои напечатанные сонаты и преподнесли

их моим детям.»

Само собой разумеется, что мсье Вольфганг Моцарт тоже должен предложить

парижанам нечто новое и такое, что пришлось бы им по вкусу, то есть попросту

говоря, должен подражать этим немецко-французским или французско-немецким

композиторам. Как и в какой мере ему это удавалось в каждом конкретном

случае, заинтересованный читатель может узнать из книги Визева и Ж. ле

Сен-Фуа, с которой наш труд не хочет да и не может конкурировать. Для

того, чтобы обосновать свое согласие или несогласие с данной работой,

понадобилась бы книга такого же объема, как написанная ими. Быть может,

это исследование, вдохнувшее новую жизнь в науку о Моцарте,— науку, которую

Ян повел по ложному пути, и которая после Яна совсем захирела,— задумано

в слишком рационалистическом духе. Моцарт слушал, принимал и отвергал

гораздо больше, чем мы думаем. Слуховое восприятие его было таким активным,

живым и творческим, что мы вряд ли можем сколько-нибудь верно судить о

том, как именно протекало формирование его мысли. Нас интересуют только

общий характер его созревания, а именно: притягивала или отталкивала его

данная модель; протекал ли его рост при благоприятных или неблагоприятных

обстоятельствах; каковы были интенсивность и темп этого роста; цветение

и плоды.

Из моделей, которые называет Леопольд, наиболее глубокое и длительное

воздействие на Вольфганга оказали произведения человека, который был особенно

антипатичен его отцу,— мы имеем в виду «подлого Шоберта», который «так

ревновал и так завидовал» бедной Наннерль, исполнявшей труднейшие произведения

Шоберта и Эккарда якобы так же хорошо, как и сами виртуозы.

Оба первых сочинения Моцарта — его две сонаты для клавесина с весьма необязательным

сопровождением скрипки (ибо партия ее была приписана позже) и по внешнему

облику и по содержанию явно следуют модели Шоберта. Но подражательность

естественна в возрасте Моцарта, она и носит детский, искренний характер;

здесь нет виртуозного щегольства и экзальтации Шоберта, который, кстати,

представлял собой явление более значительное, чем просто модный парижский

композитор. Да, Шоберт на эстраде давал именно то, что требовалось парижанам

1760 года — «вкус», грацию. Грацию в изобретении мелодии, вкус в фигурации,

например, в расстановке триолей и шестнадцатых, пли в вариантах «ре-диктов»

(эхоподобных повторов). Но его искусству присуще и нечто большее, а именно

— подлинная страсть, серьезность, фатализм. Одна из его сонат, начинаясь

с d-moll (op. 16, 4), кончается тоже Е d-moll. Это уже духовное родство,

которое обнаружится только v позднего Моцарта; да и воспоминание о начале

шобертогского клавишного квартета (ор. 7, 1) всплывает лишь через много

лет и лишь тогда оплодотворит фантазию Вольфганга:

Пройдет почти двадцать лет, и Моцарт во сто крат превзойдет

Иоганна Шоберта напряжением, энергией, страстью. Но ребенком он уступает

Шоберту тоже во сто крат. В искусстве Шоберта были глубины и неожиданности,

недоступные восьмилетнему мальчику, и этому он подражать не мог. Шоберт

был родом силезец, он прибыл с польской границы; некоторые его полонезы

— обычно это средние части произведений — полны подлинного национального

очарования. Юный Моцарт мог противопоставить им только певучие, но мелодически

нейтральные менуэты. Правда, иногда какая-либо часть сонаты, например,

Adagio сонаты D-dur (К. 7) и у него словно бы выливается из глубины души:

на фоне плавно движущегося баса клавир поет мечтательную мелодию, партия

виолончели — в певучем ее регистре — тихонько отсчитывает триоли, скрипка

вплетает «маленькие нежности» в каждый такт. В последней же из этих четырех

сонат, G-dnr (К. 9), точнее — в разработке первой ее части уже преодолевается

схема, которую Моцарт заимствовал у своего образца.

Но не успел Моцарт приехать в Лондон, как Шоберт для него сразу отступил

в тень. В ту пору Лондон во всем, что касалось симфоний и клавирных концертов,

находился под властью двух немецких композиторов: Карла Фридриха Абеля

и Иоганна Кристиана Баха. Оба они состояли на службе у королевы Шарлотты,

и оба стали организаторами абонементных концертов, которые между 1764

и 1782 годами считались самыми большими событиями музыкальной жизни английской

столицы. Симфония Es-dur молодого Моцарта свидетельствует о том, как сильно

заинтересовал его Абель. Симфония эта раньше считалась произведением юного

Моцарта (К. 18), но, как выяснилось (благодаря Визева и Сен-Фуа),— это

только копия сочинения Абеля (ор. 7. 6): мальчик составил партитуру по

рукописи раньше, чем та была опубликована.

Однако влияние Абеля скоро отступило перед влиянием Иоганна

Кристиана Баха; тот сам, очевидно, чрезвычайно заинтересовался мальчиком

и очень его полюбил, и Моцарт платил ему такой же любовью. Иоганн Кристиан

Бах, пожалуй, единственный музыкант, за исключением Йозефа Гайдна, о котором

мы в письмах Моцарта не найдем ни одного неприязненного слова. На текст

одной из арий РТоганна Кристиана Моцарт в Мангейме заново сочиняет музыку

для Алоизии Вебер, своей возлюбленной (28 февр. 1778): «.чтобы поупражняться,

я написал еще новую арию „Non so d'onde viene" etc., которую так

чудесно сочинил Бах, и сделал это по тон причине, что очень уж хорошо

знаю эту баховскую арию, и еще потому, что она мне так нравится и всегда

звучит у меня в ушах; вот мне и захотелось попробовать, могу ли я, невзирая

на все это, написать арию, нисколько не похожую на баховскую? — И она

нисколько, ну нисколечко на нее не походит.»

Позднее, уже из Парижа, куда через несколько месяцев после Моцарта прибывает

и Иоганн Кристиан Бах (для предварительных переговоров об опере «Амадис»),

Вольфганг сообщает домой (27 авг. 1778): «.Мсье Бах из Лондона уже две

недели как здесь, он будет писать французскую оперу — приехал сюда, только

чтобы прослушать певцов, потом вернется в Лондон, напишет оперу и приедет

сюда уже ставить ее. Вообразите себе нашу радость — его и мою — когда

мы снова встретились. Может быть, радость его и не так искренна, но уж

одно то несомненно, что он человек честный и относится ко всем справедливо;

я люблю его (как вы хорошо знаете) всем сердцем — и глубоко его чту, а

он — это уж точно — хвалит меня и в глаза и за глаза, без преувеличений,

как некоторые, зато вправду и всерьез.» Когда 1 января 1782 года Иоганн

Кристиан умирает в Лондоне, Вольфганг пишет из Вены короткий, но чрезвычайно

характерный некролог: «.Вы, конечно, уже знаете, что английский Бах умер?

Какая утрата для всего музыкального мира!» (10 апр. 1782).

«Английский», иначе «лондонский», иначе «миланский» Бах был одиннадцатым,

самым младшим сыном великого Иоганна Себастьяна. На взгляд ревностных

поклонников, и самого Иоганна Себастьяна, и старших его сыновей — Вильгельма

Фридемана и Карла Филиппа Эмануэля — это был своего рода «вырожденец»,

ибо, будучи любимцем отца, он, как только избавился от учительской лозы

своего наставника Филиппа Эмануэля, проживавшего в Берлине и в Потсдаме,

сразу же уехал в Италию и поступил в услужение к князю Литта в Милане.

Потом изучал контрапункт — но не контрапункт Иоганна Себастьяна — у падре

Мартини в Болонье, а в двадцатипятилетнем возрасте получил должность органиста

миланского собора, что, конечно, было бы невозможно, не перейди он в католичество.

Сын кантора церкви св. Фомы — католик! Сын автора «Искусства фуги» и «Страстей

по Матфею» — галантный композитор, автор итальянских опер seria, кантат,

канцонетт, симфоний, сонат, предназначенных для чистейших дилетантов,

а не для «знатоков и ценителей», которых имеет в виду брат его Филипп

Эмануэль.— Да, это поистине «модный» композитор! Таким он явился в 1762

году в Лондон, таким и остался до конца жизни, завалив английских и французских

гравировальщиков своей неисчерпаемой продукцией.

Несмотря на это, или, вернее, благодаря этому, Иоганн Рфис-тиан произвел

глубочайшее впечатление на юного Моцарта, куда более глубокое, чем его

старший и серьезный брат, Филипп Эмануэль (Фридеман сыграет небольшую

роль в жизни Моцарта только в венский период). Первый биограф Моцарта

Нимчек пишет: «Эмануэль Бах, Хассе и Гендель были близки ему; их произведения

он изучал неустанно». Что касается Хассе, то это справедливо лишь по отношению

к Моцарту «итальянскому», к Моцарту — автору первых венских месс и миланских опер. Что касается влияния Генделя,

то замечание Нимчека можно отнести только к позднему, венскому Моцарту,

который обрабатывал для барона ван Свитена генделевские оратории — так,

чтобы их удобнее было исполнять. Что же до Филиппа Эмануэля, то его влияние

вообще имело чисто внешний характер. Правда, Моцарт использовал пьесу

из «Музыкальной смеси» Филиппа Эмануэля в качестве заключительной части

своего клавирного концерта (К. 40), как он это делал с подобного рода

пьесами Эккарда, Шоберта, Раупаха, Хон-ауэра; в конце жизни он заново

инструментовал одну из арий Филиппа Эмануэля. Но по существу манера последнего

была ему глубоко чужда, ибо Филипп Эмануэль — подлинный представитель

эпохи «чувствительности» в музыке. «Мне кажется, что музыка должна прежде

всего трогать сердца, а клавпрнсту этого никогда не достичь, если он будет

только греметь, барабанить и арпеджи-ровать; во всяком случае, мое сердце

он не тронет»,— заметил Эмануэль в автобиографии.

Само по себе это высказывание полностью отвечает воззрениям Моцарта. Но

все зависит от того, как выразить эту растроганность, какими средствами

передать ее в музыке. Для Филиппа Эмануэля характерны ничем не сдерживаемое

проявление трогательных чувств в медленных частях и такой же переизбыток

остроумия, всякого рода неожиданностей и эффектных приемов (der Point)

в быстрых, хотя это вовсе не является исчерпывающей формулой для искусства

Филиппа Эмануэля. Формулы для такого своеобразного и разностороннего музыканта,

творчество которого развивалось на протяжении более пятидесяти лет, да

еще в переходную революционную пору, формулы для мастера столь уверенного

в себе и к тому же никогда не забывающего, что он — сын великого Иоганна

Себастьяна — вообще быть не может. Но вот эти две типические черточки

всегда были Моцарту антипатичны: чем старше он становился — а стареет

он рано, потому что обречен рано умереть,— тем глубже прячет свои чувства,

тем менее склонен ради «пуанта», ради неожиданного поворота жертвовать

логикой формы, как это часто делает Филипп Эмануэль.

Один только раз, уже в позднем периоде, Моцарт в этом смысле пошел за

ним. Мы имеем в виду рондо (К. 485), которое он, что весьма показательно,

не включил в свой тематический каталог. В этой пьесе, очень известной,

но явно выходящей за рамки моцартовского творчества, кроется не то лукавство,

не то шалость. Ибо Моцарт как бы объединил в ней обоих братьев — Иоганна

Кристиана и Филиппа Эмануэля. Тему этого рондо мы найдем в квинтете D-dur

Иоганна Кристиана (ор. И, 6), посвященном курфюрсту Карлу Теодору (ок.

1775), причем найдем на видном месте, в качестве побочной партии:

Но обработал ее Моцарт совершенно в манере тех рондо, которые Филипп Эмануэль

издал в 1780 и 1783 годах среди своих «Клавирных сонат и свободных фантазий,

а также нескольких рондо для фортепиано, предназначенных для знатоков

и любителей». Однако Моцарт как бы дает здесь Филиппу Эмануэлю урок —

нет, вернее, он просто не в состоянии идти против своей природы и подражать

Филиппу Эмануэлю во всех его неожиданностях, выжидательных паузах, «пуантах»

и чувствительном кокетстве. Моцарт умен, но он не любит умничанья. Поэтому

и в этой пьесе, обработанной в стиле Филиппа Эмануэля, скорее обнаруживается

его любовь к Иоганну Кристиану, у которого позаимствована тема. Настоящим

подражателем или, вернее, адептом Филиппа Эмануэля среди так называемых

венских классиков был вовсе не Моцарт, а Йозеф Гайдн, да и у того влияние

это сказалось лишь в нескольких клавирных сонатах, чего не найдешь — почти

не найдешь — ни в его квартетах, ни в симфониях.

А вот между Иоганном Кристианом Бахом и Моцартом возникает настоящая дружба, или же, используя в шутку философский

термин Лейбница,—предустановленная гармония, удивительное родство душ.

Помимо того, здесь играет роль и родственное воспитание, и характерное

смешение северных и южных элементов. Ведь не случайно ни Фридеман, ни

Филипп Эмануэль не отправились в Италию, как это сделал Иоганн Кристиан,

а позднее Моцарт. Чары подобного смешения Моцарт ощутил еще до того, как

сам побывал в Италии. А Иоганн Кристиан окончательно превратился в итальянца,

и если бы нужно было выбирать между двумя его прозвищами — «миланский»

пли «лондонский» Бах — конечно, следовало бы предпочесть первое: ведь

именно Иоганн Кристиан импортировал в консервативную Англию, которая все

еще питалась староклассическпм стилем Корелли, Верачини, Джеминиани. Генделя,

последние миланские достижения — легкость, буффонное начало в инструментальной

музыке, сладостность мелодии.

Но хотя Иоганн Крпстиан п стал вполне итальянцем, он все же музыкант другого

калибра, чем все миланцы, венецианцы, неаполитанцы. И дело тут не в школе

падре Мартини — тот мог преподнести ему только ученый контрапункт, а не

живую современную полифонию, хотя прекрасно разбирался в жпвой полифонии

:нгохи Палестрины,— а в том, что нельзя безнаказанно быть сыном Себастьяна

и воспитанником Филиппа Эмануэля (мы говорим это не для того, чтобы доставить

удовольствие «исследователям расового вопроса»).

Галантность Иоганна Кристиана далеко не всегда, вернее чрезвычайно редко

бывает поверхностна. И если Иоганна Кристиана называли «Моцартом, но без

души», то с тем же правом или, вернее, без всякого права мы могли бы назвать

Перуджино «Рафаэлем, но без души». Бах так же работает на аудиторию английских

гостиных, как Шоберт па посетителей парижских салонов, с той разницей,

что в Лондоне ему еще труднее переступать положенные границы страсти или

серьезности. Леопольд однажды отметил это, предлагая сыну написать что-нибудь

«ходовое», рассчитанное на вкус парижан, и утверждая, что подобные произведения

нисколько не унижают искусства (3 авг. 1778): «Напиши что-нибудь. это

ведь доставит тебе известность. Только коротко, легко, доступно. ты что

же, боишься уронить себя? Нисколько! Разве Бах в Лондоне выпускал что-либо

другое, кроме таких вот мелочей? Малое становится большим, если только

вещь написана естественно, то есть легко и свободно, и к тому же основательно

разработана. Так писать труднее, чем сочинять все эти мало кому понятные,

искусственные гармонические последованпя и трудно исполнимые мелодии.

И разве Бах унизил себя этим? Никоим образом! Хорошая композиция, план,

il filo — вот что отлпчает мастера от бракодела даже в мелочах.»

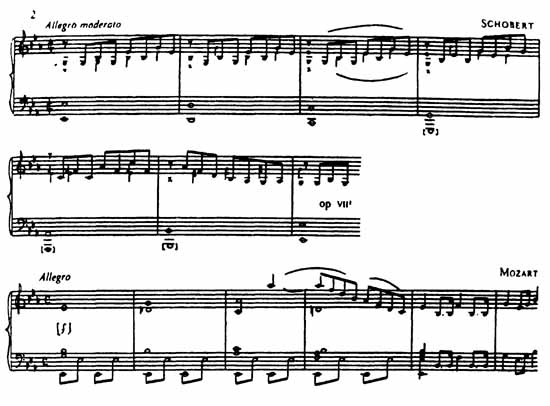

В этих строках Леопольд великолепно охарактеризовал Иоганна Кристиана. Неправ он только в одном: в том, что назвал «мелочью» его ор. о — те шесть клавирных сонат, которые появились по время пребывания Моцартов в Лондоне (точнее, в конце их пребывания). Потому что тогда он должен был бы именовать так и все клавирные сонаты своего сына, написанные до 1777 года. Прообраз их как бы непрестанно витает перед взором Моцарта. Дело не просто в сходстве мелодических контуров в сонатах Поганна Кристиана — хотя бы ор. 5, 3:

или, еще того больше, ор. 17, 4, появившегося около 1778 года:

с началом моцартовской сонаты К. 333:

Дело в глубоком внутреннем родстве интеллектуального и музыкального

строя этих произведений: мы говорим об их грации, отнюдь не чуждающейся

глубокого чувства, о той властной мягкости, с которой композитор отклоняется

от основной темы и возвращается к ней; об естественном развитии идей и

мыслей, вытекавших одна из другой (то, что Леопольд выразительно характеризует

как il filo), в последовательности которых никогда не ощущаешь кокетливости

или подчеркнутое™, присущих Филиппу Эмануэлю. В сонате с-шо11 (ор. 5,

6) Иоганн Кристиан попытался лаже разрешить проблему, которая н в 1766—1767

годах, и много лет позднее все еще будет находиться вне поля зрения мальчика

Моцарта, а именно — добиться сочетания ученого и галантного стиля в произведении,

состоящем из интродукции (Grave), развернутой фуги и грациознейшего, вопреки

минорной тональности, гавота; иначе говоря — произвел опыт слияния итальянского,

немецкого п французского вкуса. (Кстати, мы вовсе не хотим намекнуть,

что Вольфганг в то время не был еще знаком с фугой. Ученый Дэн Баррпнгтон

сообщил нам, что Моцарт разработал и завершил фугу, начатую, но не законченную

Иоганном Кристианом.)

Юный Моцарт чувствует, что должен следовать именно по тому пути, каким

шел Иоганн Кристиан: из северных областей на юг в Италию, и с юга обратно

на север. Так находят они новую идеальную родину. Но хорошо в ней лишь

человеку гармонического склада. Сжиться с этой новой родиной Иоганну Кристиану

Баху было проще, чем Моцарту, так как он не обладал его ранимостью и склонностью

к фатализму. Моцарту же путь к ней был облегчен тем, что в Иоганне Кристиане

Бахе он нашел предшественника и единомышленника. К тому же предшественника,

почти столь же универсального, как он сам, ибо Иоганн Кристиан служил

ему образцом не только в инструментальной музыке — в жанрах клавирной

сонаты и сонаты со скрипкой, клавирного трпо, клавирного концерта, симфонии,

но и в вокальной — в жанрах арии и оперы seria.

Впрочем, нам, вероятно, не следовало бы говорить — образцом: если б даже

Моцарт и захотел имитировать Иоганна Кристиана, результатом явилась бы

отнюдь не имитация. Ведь еще до того, как в Лондоне его окончательно пленил

Иоганн Кристиан, он успел соприкоснуться со страстной душой Шоберта. Тем

не менее шесть сонат ор. 3, которые в январе 1765 года Моцарт посвящает

английской королеве Шарлотте, дают представление не только, вернее не

столько о перемежающемся влиянии Шоберта и Иоганна Кристиана, сколько

— и это чувствуется все сильнее — о самом Моцарте. Он использует свои

модели почти как трамплин — взлетает выше и оказывается много дальше.

Но это свойственно не только Моцарту. То же самое характерно для Баха

и Бетховена. У Баха прямо-таки потребность не «изобретать» тему, а брать

ее взаймы, готовой, у предшественников или современников и пересаживать

на собственную полифоническую почву. И тот же росток, который у одних

— хотя бы у Альбпнонп, Легренци, Корелли — вырастает в деревце, а у других

— скажем, у И. К. Ф. Фишера — дает только цветок, у Баха превращается

в гигантское дерево с мощным стволом, широко раскинувшимися во все стороны

ветвями, листьями и плодами.

Бетховен прибегает к подобному трамплину из озорства и жажды соревнования;

причем соревнуется он охотнее с Йозефом Гайдном, реже с Моцартом. Следы

подобного «сопернпчества» можно обнаружить, сравнив финалы Восьмой бетховенской

п моцар-товской зальцбургской (1779, К. 319) симфоний, а также (приведем

всем известный пример) бетховенскпй фортепианный квинтет ор. 16 с фортепианным

квинтетом Моцарта К. 452. Но в общем Бетховен избегает соперничества с Моцартом, чувствуя, видимо, что «превзойти» того

надежды мало. Зато такого рода связи между Бетховеном и Гайдном все учащаются,

нередко проявляясь лаже в столь далеких произведениях, как, скажем, бетховенская

«Героическая» и гайдновская симфония «Школьный учитель».

Моцарт предпочитает иной метод. Он с полной непосредственностью, совсем

по-женски, поддается влиянию. И уж меньше всего его заботит оригинальность,

ибо он совершенно уверен в личной, моцартовской чеканке любой своей продукции.

Поговорка «Facile inventis addere» («Легко изобретать после других») к

нему не относится. Да она и справедлива-то только для науки и техники.

Заимствование для Моцарта — это оплодотворение, ускоряющее процесс мысленного

вынашивания п появления на свет музыкальных творений. Поэтому мы склонны

рассматривать часть нотных приложений к биографии Яна с известной озабоченностью

и даже опаской: «Misericordias» Моцарта сопоставлено там с его «моделыо»

— «Beneclixisti Domine» зальцбургского мастера Эбер-тана; испанское фанданго

из «Свадьбы Фигаро» с отрывком из ба-чета Глюка «Дон-Жуан»; замогильный

голос Командора с голосом оракула из «Альцесты» Глюка; дуэт донны Анны

и Дон-Жуана с соответствующим дуэтом из «Каменного гостя» Гаццанигп. Но

ведь Моцарт прибегает к подобным «трамплинам» если и не совсем простодушно,

то наверняка без всякого стеснения. К чему начинать с самого начала, если

другой прошел уже добрую часть пути? Моцарт — традиционалист: в его намерения

вовсе не входит непременно и при всех обстоятельствах создавать нечто

новое. Он хочет писать не по-иному, а лучше.

Ничто не раскроет нам яснее законы музыкальной симпатии и антипатии, которым

следует Моцарт, чем его отношение к Глюку. В семейном отношении Моцартов

к Глюку преобладали сдержанность и подозрительность. Когда летом 1768

года в Вене возникли трудности с постановкой «Мнимой простушки» Вольфганга,

отец счел Глюка одним из главных виновников неудачи: «.Все композиторы,—пишет

он 30 июля 1768 года,—и главный среди них Глюк, рыли землю, только бы

воспрепятствовать постановке оперы.» Предубежденный Леопольд считал, видимо,

Глюка великим интриганом. Но тот был только хорошим дипломатом п вряд

ли видел для себя опасность в постановке оперы buffa, написанной мальчиком.—

тем более, что жанром этим сам никогда не интересовался.

Мы уже упоминали, что в пору пребывания Вольфганга в Париже отец попросту

запретил ему всякое общение с Глюком. В Вене же Глюк, пусть невольно,

но все же реально становится поперек дорога молодому Моцарту. Сценическая

подготовка «Альцесты» и «Ифигении в Тавриде» в конце 1781 года осложнила

появление на венской сцене «Идоменея», о чем Моцарт мечтает, ради чего

готов даже переделать свою оперу, «и больше на французский лад» (иначе

говоря, в стиле Глюка). Эти же глюковские оперы задерживают п постановку

«Похищения из сераля». Однако Моцарт не питает к Глюку злых чувств; он,

правда, не присутствует на премьере «Ифигении» 23 октября 1781 года, зато

посещает почти все ее репетиции и в благодарность за одобрение, высказанное

Глюком по поводу «Похищения из сераля», импровпзирует вариации на тему

«Unser dummer Pobel meint» (К. 455) из глюковскпх «Пилигримов из Мекки».

11 марта 1783 года Глюк присутствовал на концерте Алопзии, где, помимо

остального, была спета ария Моцарта «Non so d'onde viene» и вновь исполнена

его Парижская симфония. Глюк пришел в такой восторг, что в ближайшее же

воскресенье пригласил обе четы — Моцартов и Ланге — к себе на обед. Памятная,

должно быть, была трапеза; да и чувства Моцарта к Глюку, вероятно, сильно

изменились с того дня, когда он так сухо написал отцу (27 июня 1781):

«Глюка разбил удар, и, говорят, состояние его здоровья плохо». Не так

он был глуп, чтобы не понимать и не признавать величие и мощь такого явления

как Глюк.

И тем не менее в самом существенном и сокровенном Моцарт остался чужд

самому существенному и сокровенному в Глюке. Правда, он заимствует некоторые

эффекты из его опер seria, признает мощь и грандиозность его хоровых сцен

п восхищается им как мелодистом. Фанданго в «Свадьбе Фигаро» — не единственное

доказательство того, что он до тонкости знал глюковского «Дон-Жуана»,

да и финал струнного квартета d-moll вырос из глюковского мелодического

зерна. Но, в общем, наиболее «глю-ковским» из произведений Моцарта (взятых

целиком) является разве что зингшпиль «Бастьен и Бастьенна», написанный

еще мальчиком, и то лишь постольку, поскольку он соприкасается с жанром

комической оперы, который культивировал Глюк. Разумеется, существует вполне

очевидная связь между «турецкой оперой» Глюка «Пилигримы из Мекки» и «Похищением

из сераля» Моцарта.

Однако по-настоящему сравнивать Глюка с Моцартом можно только в опере

seria, и тут окажется, что в основе своей они вообще несравнимы. Ибо драматург

Моцарт выступает во всем величии вовсе не в опере seria, а в итальянской

dramma giocoso. А этот жанр был опять-таки совершенно недоступен Глюку.

Почему? Это я уже пытался разъяснить в своей маленькой кнпжке о Глюке

(The Master Musicians. London, 1930): он не умел продвигать развитие сюжета

в ансамблях, интродукции и фпнале, не умел тонкой кистью расцветить характеры

и молниеносно вдохнуть в них жизнь. Словом, у него не было именно тех

способностей, которыми Моцарт обладал в высочайшей степени.

Метод Глюка рационалистичен: в одной из арий он раскрывал какую-либо одну

существенную черту характера своего персонажа, в следующей — другую, и

только в сумме всех этих черт вырисовывался полный образ. Глюк, может

быть, потому и стал «реформатором» оперы seria. что не имел такой спасительной

«отдушины», как опера buff а. Он хотел и вынужден был в этих собственных

своих владениях упростить и очеловечить действие, вдохнуть новую жизнь

во все музыкальные звенья — арии, хоры, балетные сцены, увертюры и интермедии

— и установить между ними новые соотношения. При этом изменилось соотношение

и между словом и звуком, между драмой и музыкой.

Нельзя принимать буквально слова Глюка, когда он говорит, что перед тем,

как начать сочинение оперы, он начисто забывает, что он музыкант. Глюк

хотел этим сказать, что потому не использует в своих произведениях всю

чувственную полноту и власть музыки, что она способна «задушпть» его оперно-драматургиче-ский

замысел. Впрочем, Глюк — этот великий дипломат — сумел обратить в добродетель

одну из своих слабостей — известную скудость музыкальной природы; сумел

скрыть усилия, понадобившиеся ему для того, чтобы преодолеть монументальный

стпль своего поколения ради овладения другим, более подвпжным и свободным.

Рационалистически настроенная эпоха с ее пуританским идеалом эллинизма

и античности настоятельно требовала реформы оперы. И Глюку суждено было

это требование удовлетворить.

У юного Моцарта не было ни малейшей потребности «реформировать» оперу,

изменять отношения между драмой и музыкой. Да от мальчика этого и не ждали.

Либретто для своих ранних опер seria — «Митридата», «Лючио Силлы» и парадного

представления «Асканио в Альбе» (все это в фарватере Метастазио) — Моцарт

принимает в том виде, в каком получил, и кладет на музыку, не испытывая

и тени сомнения, не вспоминая ни об «Орфее», ни об «Альцесте», которые

он знал. Еще меньше сомнений обнаруживают дальнейшие его сценические работы,

написанные «по случаю»: «Сон Сципиона» и «Король-пастух». Даже в «Идоменее»,

несмотря на хоры и на оракула, нет ничего глюковского. Это именно та опера

Моцарта, которую он предельно насытил музыкой: она подавляет изобилием

мелодий, переизбытком музыкально-чувственной реальности.

Мы уже знаем из писем Моцарта к отцу, что он нисколько не боялся соперничества

«Идоменея» с «Альцестой» или «Ифигенией» Глюка, что для Вены он думал

только слегка «офранцузить» пли «оглюковать» свое произведение, а именно:

дать текст в немецком переводе, в партии Идоменея заменить тенор басом

и сделать еще «несколько изменений», не затрагивая при этом существа оперы.

Его драматическая правда не та, что правда Глюка. Для Моцарта главное

— музыка, и поэт нужен в опере исключительно ради музыки. Соотношение,

равновесие между драмой п музыкой в произведениях Моцарта совершенно иное,

чем у Глюка: они сливаются здесь в единый поток, п по временам изобилие

п власть музыки у Моцарта столь велпкп, что поток этот несет на себе суденышко

оперы, даже в тех случаях, когда действие оказывается беспомощным. Об

этом мы еще будем говорить, когда подойдем к «Дон-Жуану».

Да, Моцарт способен, не вдаваясь в дебри эстетики, «мешать» оперу seria

с оперой buff а; но кому придет в голову, слушая «Дон-Жуана» ИЛИ «Свадьбу

Фигаро», размышлять над тем, почему за убийством Командора следует буффонный

диалог, а за арией в стиле seria, как, например, «Non mi dir» — финал

«Gia la mensa ё preparata»; почему в «Свадьбе Фигаро» столько бурной,

подлинной страсти — хотя бы в арии графа «Vedr6 mentr'io sos-piro»? В

зингшппле Глюка начисто отсутствует трагизм, а в его опере seria — юмор.

В этом смысле он строже соблюдает чистоту стиля, чем Моцарт.

В конце жизни Моцарт тоже создает произведение безупречно чистого стиля

— оперу seria «Милосердие Тита». Глюк всю свою борьбу направил против

метастазиевской оперы, против придворных вкусов. Моцарт же снова использует

для придворного празднества либретто Метастазио; правда, в переработке

Катерино Мацнола, придворного поэта курфюрста саксонского, оно превратилось

в «настоящую оперу» — «а vera орега», как отметил Моцарт в своем тематическом

списке,— однако оперу отнюдь не реформированную. Моцарт не любит реформировать,

а тем более революционизировать. Он уверен, что и в традиционных рамках

сможет сказать все самое современное и самое верное. Насилия он избегает.

А у Глюка насильственное начало было, вероятно, одной из основных, наиболее

ярко выраженных черт его творческой личности.

Современным мастером, у которого, как и у Иоганна Кристиана Баха, Моцарт

особенно многому научился, был Йозеф Гайдн, старший из обоих братьев.

Впрочем, и у младшего, Михаэля Гайдна, он тоже кое-что почерпнул. С 1762

года Михаэль занимал пост директора архиепископского оркестра в Зальцбурге,

а позднее — концертмейстера и соборного органиста; его жена Мария Магдалина

Липп нередко участвовала в исполнении произведений юного Моцарта. Семейство

Моцартов критически относилось к частной жизни Гайдна и его супруги. Письма

их полны презрительных намеков по поводу склонности мадам Гайдн делать

долги, чрезвычайного пристрастия Михаэля к пиву и вину и его мужицких

манер. (Вольфганг, правда, находит, что Михаэль «сух и вылощен».) Для

примера приведем хотя бы замечание Леопольда (29 июня 1778), связанное

с тем, что Михаэль во время торжественного Tedeum позволил себе играть

на органе, будучи под хмельком. «.Через несколько лет Гайдн непременно

допьется до водянки, или, по крайней мере,— поскольку он и теперь слишком

ленив — с возрастом обленится окончательно». Но это не препятствует обоим

Моцартам — и отцу, и сыну — с величайшим уважением относиться к Мпхаэлю

Гайдну как музыканту.

Вольфгангу еще в детстве нравились сочные «немецкие» менуэты Михаэля;

в Мюнхене он участвует в исполнении гайдновских квинтетов, а отец его

восторженно хвалит музыку Гайдна, предназначенную для антрактов в вольтеровской

«Заире». Вольфганг тогда же пишет интродукцию к одной из симфоний Гайдна,

и добивается ее исполнения; наконец, в 1783 году, во время своего пребывания

в Зальцбурге, он пишет за него два дуэта для скрипки и альта (К. 423 и

424), а это лучшее свидетельство истинно уважительного отношения Моцарта

к коллеге. И отец, и сын особенно высоко ценили Михаэля Гайдна как церковного

композитора, как контрапунктиста. Описывая в письме к падре Мартини музыкальную

жизнь Зальцбурга, Моцарт хвалит «двух славных контрапунктистов» — Гайдна

и Адльгассера. Эта высокая оценка остается в силе вплоть до начала венского

периода, то есть до той поры, когда Вольфгангу довелось встретить еще

лучшего контрапунктиста, вернее, познакомиться с настоящей полифонической

музыкой, с полифонией Иоганна Себастьяна Баха.

О том, как внимательно следил Моцарт за творчеством Михаэля, свидетельствует

не только симфония, к которой он написал интродукцию. Влиянию Михаэля

мы, может быть, обязаны и триадой больших моцартовских симфоний 1788 года.

Правда, для симфонии мы ни у кого, кроме как у самого Моцарта, не найдем

не только образца, но даже «трамплина». Однако толчком для первой, быстрой

части симфонии Es-dur послужило, вероятно, начало той симфонии Михаэля,

которая была исполнена 14 августа 1783 года. Моцарт был в ту пору в Зальцбурге

и мог ее слышать:

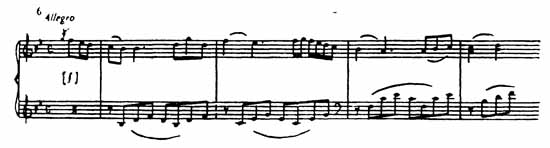

Точно так же обстоит дело с гайдновским Adagio affetuoso и моцартовским Andante. И уж бесспорно, мы не имели бы финала симфонии «Юпитер» во всем своеобразии его формы и контрапунктической трактовки, если бы не было Fugato Михаэля Гайдна — так озаглавлен финал его симфонии C-dur, датированной 19 февраля 1788 года. Здесь уж сомнение невозможно:

Но если кто-нибудь все еще верит в случайные совпадения, пусть обратит внимание на ритмический мотив, который сперва возникает в валторнах:

или на противосложение к основной теме:

и дальше — на игру синкоп, на появление стремительной группировки

восьмых, на контрастное противопоставление всех этих мотивов. И все же

это только толчок, не более. Целый мир разделяет эти финалы: гайдновский

— это финал ученый, хотя в то же время сочный, здоровый, написанный честным,

хорошо знающим свое дело мастером; моцартовский же представляет удивительное

смешение стилей. Этот выход за их границы является увенчанием всей симфонической

жизни произведения, его триумфом и самоутверждением в сфере, куда нет

доступа ничему обыденному. Да, в этом «глубинном» смысле Моцарту нечему

было учиться у Михаэля Гайдна.

Иначе складывались отношения Моцарта со старшим и гораздо более значительным

братом — Йозефом Гайдном. У Михаэля можно было позаимствовать ряд внешних

приемов, он мог бы предоставить Моцарту множество хороших образцов. Но

Йозеф Гайдн принадлежал к тем выдающимся музыкальным индивидуальностям

эпохи, с которыми необходимо было «размежеваться», и влияние которых могло

сказаться только на творческой личности Моцарта в целом. Но не забудем,

что хотя Гайдн был старше Моцарта на целую четверть века, развивался он

медленно и поздно; Моцарт же начал свой творческий путь как чудо-ребенок.

Таким образом, выступил Йозеф Гайдн всего на пять лет раньше Моцарта,

и его скорее следует считать современником, пожалуй, даже последователем

Моцарта, чем его предшественником.

Однако для Моцарта он был самым значительным из всех современников. Любопытно

и характерно, что в переписке отца и сына, вплоть до венского периода,

имя Гайдна даже не появляется. Впрочем, это вовсе не означает, что Леопольд

п Вольфганг не следили самым внимательным образом за творчеством скромного

музыканта из Эстергаза или Эйзенштадта. В области оперы тому, разумеется,

нечего было пм сказать, но тем больше значил он для них в области симфонии,

камерной, а может быть, церковной музыки.

С некоторыми симфониями Гайдна Моцарт познакомился, вероятно, еще в 1768

году в Вене; через несколько лет на него произвели глубокое впечатление

шесть квартетов Гайдна (ор. 20), вышедшие в 1771 году. В подражание им

Моцарт тотчас же, в августе-сентябре 1773 года в Вене, создал собственные

шесть квартетов (К. 168 до 173). Прошло еще десять лет, и Моцарт снова

подражает Гайдну, но уже Гайдну другому, успевшему шагнуть в своих Русских

квартетах (1781) от наполовину галантного, наполовину ученого квартетного

стиля к «квартету диалогизированному» («quatuor dialogue))). Между 1783

и 1785 годами Моцарт пишет шесть больших квартетов (ор. 10) и посвящает

их «своему дорогому другу Гайдну», у которого он впервые научился писать

квартеты.

Этот новый квартетный стиль Моцарт любит п хвалит даже в произведениях

учеников Гайдна, например, в только что появившихся квартетах Игнаца Плейеля;

обращая на них внимание отца (24 апр. 1784), Моцарт добавляет: «Хороши!

—и будет счастьем для музыки, если Плейель со временем сумеет заменить

нам Гайдна!» (Правда, сумел это сделать не Плейель, а Бетховен.) В первые

венские годы Вольфганг записывает для себя темы трех симфоний Гайдна (№

47, 62, 75), может быть, для того, чтобы их исполнить, может быть, чтобы

внимательнее их просмотреть. Случайно или нет, но эти симфонии отличаются

особой певучестью.

Об отношении Моцарта к Гайдну мы еще будем говорить много и подробно.

Здесь же скажем о них только как о личностях, и то в общих чертах. Они

были очень разными. Моцарт был тепличным растением. И самое большое чудо,

совершенное Моцартом-вундеркиндом,— это то, что он сумел стать великим

и гармоничным творцом. Гайдн никогда не был чудо-ребенком, и величайшее

чудо, что из него — забитого мальчишки-хориста в соборе св. Стефана, из

лакея Никколо Порпора, из скромного, бедного венского композитора, сочинявшего

музыку «на случай», вышел не уличный музыкант или, в лучшем случае, хоровой

регент одной из многочисленных венских церквей, а великий Гайдн.

Находясь во Франции, Англии, Италии, Моцарт набрался бесконечно многих

музыкальных впечатлений. Гайдн же из Вены сначала попал в деревенскую

глушь Нижней Австрии, а потом угодил из богемской дыры в венгерскую, откуда

лишь изредка выбирался в столицу. Посещения Вены становились для него

настоящим событием. Гайдн все извлекает только из собственного воображения.

Он становится «оригинальным» задолго до того, как в литературе его времени

появились «оригинальные гении».

С оригинальностью Гайдна не всегда мог «совладать» даже Моцарт — величайший

мастер стиля или, скорее, всех музыкальных стилей. Оригинальность — это

свобода от стиля. У Гайдна она заключается не в том, что он вводит в свои

произведения необработанный материал, который мы называем фольклором,

а в том, что он творит с чисто народной непосредственностью.

Гайдн — революционер. Самые ранние его квартеты (op. 1, 2, 3) свидетельствуют,

что он прекрасно владел волшебством и сладостностью итальянской мелодики,

но в дальнейшем его уже не привлекает галантное искусство. Со времен Перголези

дух буффонады проник и в итальянскую инструментальную музыку — камерную

и симфоническую, но Гайдн отвергает и эту все еще галантную шутливость,

заменяя ее собственным остроумием — крепким, здоровым, веселым и в то

же время одухотворенным. В гай-дновском менуэте нет жеманства, он звучит

по-мужицки крепко и просто. Музыка здесь явно вырывается из стилистических

рамок, и порой с превеликим шухмом. Именно это и вызывало негодование

многих современников, особенно берлинцев, которые твердили, что Гайдн

— шут, что он «унижает искусство». Гайдна это сердило, но нисколько не

мешало и впредь идти собственным путем.

Моцарт никогда не осуждал Гайдна. Он сам был чересчур южанином, чтобы

не сочувствовать великолепной беззаботности Гайдна в вопросах стиля и

модных вкусов. Но он брал у Гайдна лишь то, что отвечало его собственной

музыкальной природе. Моцарт не революционер, он завершитель. Позже, в

специальной главе, мы покажем, как различно трактуют оба композитора хотя

бы понятие тональности. У Моцарта круг «возможных» тональностей гораздо

уже, чем у Гайдна, зато эти немногочисленные тональности богаче, плодоноснее,

да и границы их значительно шире. Таким образом, в области гармонии Моцарт

проявляет большую смелость и тонкость, чем Гайдн. Тот распоряжается всеми

семью цветами радуги, но у него нет мерцающей палитры Моцарта.

Гайдн — любитель природы. Его возбуждает движение на вольном воздухе,

он любит послушать крестьян на деревенских пирушках. Его «Сотворение мира»

и «Времена года» полны впечатлений и наблюдений, которые выпадают только

на долю сельского жителя. Моцарт никогда не смог бы создать такие произведения.

Как мы уже говорили, он «комнатный человек», и музыка, его черпает вдохновение

только из музыки. Это искусство «профильтрованное», искусство одухотворенной

чувственности и проникнутой чувством духовности. Через соприкосновение

с Гайдном оно становится лишь еще более моцартовским.

Вот почему Моцарт так и остался не понятым современниками, в то время

как Гайдн, тоже долго не признанный, все же дожил до своего триумфа и

популярности. Тому есть документальные свидетельства. Мы найдем их в так

называемом «Старом лексиконе» Эрнста Людвига Гербера, человека образованного

и благожелательного, «камермузикуса» и придворного органиста в Шварцбург-Зондерхаузе.

Гербер в восторженных выражениях хвалит Гайдна-симфониста: «Всё говорит,

когда он приводит в движение свой оркестр. Каждый, даже незначительный

голос, который в произведениях других композиторов только заполняет аккорд,

нередко становится у него самостоятельным, ведущим основную партию. В

его распоряжении — самые замысловатые гармонии, даже те, которые возникли

в готическую эпоху седых контрапунктистов. Но их одеревенелость уступает

место грации, как только Гайдн приспособит их к нашему слуху. Он владеет

великим искусством казаться знакомым. Это свойственно большинству его

композиций. Поэтому, несмотря на все контрапунктические хитрости, которые

в них встречаются, Гайдн популярен и мил каждому любителю.»

А вот Моцарт, к сожалению, не «популярен». Пальму первенства он не завоевал

даже в роли клавириста и создателя клавирных произведений. Преемником

величайшего клавириста эпохи Гербер считает своего земляка, Иоганна Вильгельма

Хеслера. Хес-лер — привлекательный талант, но его так же невозможно сравнивать

с Моцартом, как Черни с Бетховеном.

Нам кажется небезынтересным сначала прпвестп прямое суждение о Хеслере

самого Моцарта — они повстречались весной 1789 года в доме русского посланника

в Дрездене, куда Моцарт заехал по пути в Берлин (16 апр.): «.Должен тебе

сказать, что здесь находится некий Хеслер (органист из Эрфурта); он тоже

пришел — он ученик одного ученика Баха; его специальность орган и клавир

(клавикорды). Здешние люди считают, что раз я приехал из Вены, значит

этот стиль и манера игры мне вообще неизвестны. Ну, так я сразу уселся

за орган и начал играть.— Князь Лихновский (потому что он хорошо знает

Хеслера) насилу уговорил его сыграть тоже; главное умение этого Хеслера

на органе заключается в ногах; но при том, что педали здесь расположены

ступенями, это не такое уж большое искусство. В остальном он только заучил

наизусть гармонии и модуляции старого Себастьяна Баха, а развить как следует

фугу не в состоянии — игра его вообще не основательна, и, следовательно,

ему еще куда как далеко до Альбрехтсбергера. После этого мы решили еще

раз пойти к русскому послу, чтобы Хеслер послушал меня на фортепиано.

Хеслер тоже играл. На фортепиано, я считаю, Аурнхаммерша играет не хуже.

Итак, ты можешь себе представить, чаша его весов порядочно опустилась.»

Сравним это письмо с высказыванием Гербера.

«Хеслер (Йог. Вильгельм), музикдиректор концертов и органист церкви Босоногих

в Эрфурте, родился там 29 марта 1747 года. Этот мой земляк, которым я

горжусь, в настоящее время, бесспорно, является одним из величайших и

сильнейших клавиристов и органистов Германии. Виртуозность, с которой

он исполняет не только собственные, но и любые другие сочинения, без всякой

подготовки, прямо с листа — просто удивительна. Он увлекает еще сильнее,

когда, сидя за клавиром или органом, полностью отдается во власть пламенной

своей фантазии и при помощи бесчисленных фигурации, имитаций и пассажей

ведет слушателей через необозримые поля гармонии. Изобретательность, пламенность

и безграничная сила, с которой его руки властвуют над клавиатурой, не

сравнимы нп с чем. Ко всему этому искусству присоединяется четкость рук

и изысканная выразительность, облагораживающая, благодаря акцентировке

отдельных нот, даже самые малые и, казалось бы, незначительные группы

звуков.

Чем энергичнее действуют его руки на клавишах, чем сильнее заставляют

они звучать инструмент, тем приятнее поражает слушателя его мягкий и нежный

тенор; он поет, и не только за клавиром, а исполняет целые роли, самым

трогательным образом и с самой строгой выразительностью.

Но и этим не исчерпываются еще все его заслуга. Те, кто никогда не имел

возможности восхищаться им самим во время игры, могут по произведениям

высоко оценить его композиторский дар. А молодость его позволяет уповать,

что со временем он возместит нам утрату великого композитора клавирной

музыки — Эмануэля Баха. Уже и сейчас в своих новых клавирных сочинениях

он счастливейшим образом сочетает манеру Баха с манерой Гайдна. Если он и впредь будет следовать тем же путем, то какие

же еще пожелания останутся у истинных любителей музыки и клавира в отношении

дальнейших его клавирных сочинений?»

Моцарт же, по мнению Гербера, идет опасной дорогой: «Этот большой мастер

благодаря раннему знакомству с гармонией столь глубоко и полно усвоил

ее, что неискушенному уху трудно следовать за ним в его произведениях.

Даже искушенному человеку приходится слушать многие вещи по нескольку

раз. Счастье, что он еще в юности достиг совершенства под сенью ласковых,

шутливых венских муз. Иначе его легко могла бы постичь участь великого

Фридемана Баха, за полетом которого в силах следить взор лишь немногих

смертных. То, что он все еще принадлежит к числу ныне здравствующих, лучших

и совершеннейших наших кдавпристов, известно и без моего напоминания».

И это напечатано в 1790 году, за год до смерти Моцарта, да еще написано

разбирающимся в музыке человеком! Впрочем, современники Моцарта, далекие

от музыки, если только они не венцы, заслуживают снисхождения, так как

о наиболее выдающихся произведениях Моцарта они знали очень мало. К примеру:

немногие клавирные концерты Моцарта получили известность при его жизни!

Только ранняя смерть композитора и все возраставший успех «Волшебной флейты»

(успех, нашедший отражение в «Германе и Доротее» Гёте) и «Дон-Жуана» способствовали

тому, что инструментальные произведения Моцарта тоже получили признание.

Поэтому статья о Моцарте в «Новом лексиконе» Гербера (1813) звучит совсем

иначе, чем в старом, хотя и здесь Моцарт все еще трактуется как революционер:

«Эти преимущества Моцарта имеют основанием отчасти чрезмерно острую восприимчивость,

отчасти природный исключительный музыкальный талант. Благодаря этим естественным

дарам и непрерывным занятиям за клавиром и письменным столом творческое

воображение его со временем стало велико и неисчерпаемо; одновременно

он добился такого технического совершенства, что для него уже не существовало

никаких трудностей. Отсюда та смелость, с которой он сплетал и соединял

редкостные мелодии, создавал новые гармонии. Музыка его распространяла

такое могучее и волшебное влияние, что всего только в течение нескольких

лет Моцарт ускорил развитие музыкального вкуса больше, чем на полстолетия.

Эта спла воображения и небывалая виртуозность вознесли Моцарта высоко

над повседневностью в сферу редчайших мелодий и гармоний; глубоко осмысленные

и примененные с большой предусмотрительностью, они неизменно оказывали

глубокое, длительное воздействие на слушателей. Богатство его идей отражалось

также в блеске, очаровании и цветущей жизни инструментальных партий в

его вокальных произведениях, где музыка всегда отличалась продуманностью

п характерностью.

Мы не в силах удержаться от замечания, которое покажется парадоксальным:

Моцарт слишком рано появился на музыкальной арене и слишком рано ее покинул.

Он умер, не успев показать нам в полном развитии все те красоты, которые

скрывались, так сказать, в тайниках его гения,— и все же то, что он дал

нам за время своего недолгого пребывания на земле, оказалось столь велико

и возвышенно, что порой граничит с непостижимым. Он был метеором на музыкальном

горизонте, к появлению которого мы еще не были подготовлены. Да, мы только

еще карабкались на горы, задерживавшие нас в музыкальном поприще, когда

он гигантским прыжком перемахнул через их вершины, оставив нас позади.

Как бы издали показал он нам то совершенство, к которому мы, пока еще

в неопределенном ожидании будущего, продвигались в своем развитии, следуя

медлительным путем природы. Совершенство и красоты его художественных

произведений пленили и восхитили нас до такой степени, что мы как бы потеряли

вкус к восприятию другой, не столь гениальной музыки; многие, охваченные

энтузиазмом, начали забывать то значительное и ценное, что создали в своей

манере Хассе, Хиллер, Бенда, Шульц и другие мастера. Эти художники, усердные

и деятельные, еще спокойно шествовали по прямой и верной дороге искусства;

повинуясь законам природы, они хотя и медленно, но тем увереннее и продуктивнее

приближались к собственному совершенству, как вдруг явился Моцарт, и взлет

его гения повлек за собой всеобщую революцию художественного вкуса.

Сила воображения, способная сплотить воедино все богатство образов и чувств,

связанных с драматической ситуацией, а еще до того — проследить за движением

каждого из них вплоть до мельчайших, самых незаметных оттенков; гениальный

интеллект, который эти образы упорядочивает и организует; всеобъемлющие

художественные знания и техника, позволяющие сразу окинуть взором весь

объем звуковой системы,— все это дает возможность достичь в воплощении

образов того совершенства, которое предуготовано им в чувствах и фантазии

композитора. Да, говорю я, с помощью таких средств Моцарт создавал произведения,

которые в части практического применения художественных правил, казалось,

далеко отклонялись от всего, что мы до сих пор видели и слышали. В них

царило богатство открытий, полнота и мощь изложения, красоту которого

(в его развитии и разветвленности) могли постичь лишь немногие; большинство

только ощущали ее».

В качестве дополнительного свидетельства высокомерия современников Моцарта,

в частности, берлинцев, приведем высказывание некоего анонима — полагаем,

что ни в одной биографии Моцарта оно отсутствовать не должно. Восторженное

суждение Бернгарда Ансельма Вебера о «Дон-Жуане», напечатанное в «Musikalisches

Wochenblatt» (1792), заставило этого анонима выступить с такого рода порицанием:

«Его суждение о моцартов-ском „Дон-Жуане" крайне преувеличенно и

односторонне. Никто не станет отрицать, что Моцарт человек больших талантов

и опытный, содержательный и приятный композитор. Но я не знаю ни одного

основательного знатока искусств, который считал бы его корректным, а тем

более вполне законченным композитором, и уж, конечно, ни один критик,

обладающий вкусом, не станет утверждать, что по отношению к поэзии Моцарт

является правильно и тонко мыслящим музыкантом».