Книга о трех мирах

Публикуемая в русском переводе книга Ганса Галя о трех великих композиторах

заметно выделяется в потоке западной литературы о музыкантах благодаря

высокому профессионализму автора — разностороннего, вдумчивого знатока

музыки, умеющего к тому же увлекательно излагать свои мысли и делиться

с читателем многолетним опытом композитора и писателя. Не со всеми положениями

и выводами автора русский читатель согласится, но книгу эту, безусловно,

прочтет с большим интересом.

Ганс Галь родился 5 августа 1890 года в Вене и получил разностороннее

музыкальное образование под руководством Евсевия Мандычевского (1857—1929),

друга Брамса, над наследием которого он самоотверженно трудился, опубликовав

двадцатишеститомное Полное собрание его сочинений. К работе по подготовке

этого издания Мандычевский привлек и своего ученика. Надо сказать, что

Мандычевский поделился с Галем и своими воспоминаниями о Брамсе, и материалами,

собранными в процессе подготовки Полного собрания сочинений Шуберта (за этот фундаментальный труд Лейпцигский университет присудил венскому

ученому степень почетного доктора), что, разумеется, помогло Галю написать

его известную книгу «Франц Шуберт, или Мелодия».

В возрасте двадцати трех лет Галь защитил докторскую диссертацию о стиле

раннего Бетховена, содержавшую ценные обобщения и наблюдения над генезисом

венской классики, исследованию которого была посвящена также и монография

о Шуберте. Будучи хорошим пианистом, Галь выдвинулся своей трактовкой

сочинений именно венских классиков, творческая связь с которыми ощущается

и в его произведениях — как фортепианных, так и в симфонических и оперных.

Впоследствии диапазон деятельности и интересов Галя неуклонно расширялся,

а авторитет его возрастал и в Австрии, и в Германии, и в Англии. В 1922—1933

годах он был директором консерватории в Майнце, а впоследствии — профессором

Эдинбургского университета. Таким образом, можно с уверенностью сказать,

что автор книги — широко образованный, обладающий высокими профессиональными

навыками музыкант и ученый. Об этом, впрочем, свидетельствует и содержание

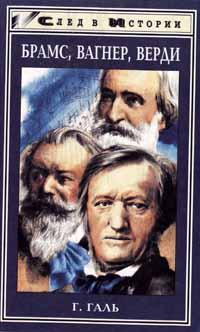

книги, предлагаемой читателю, — «Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера — три

мира». Объединив три работы, писавшиеся в разное время, книга оказалась

тем не менее прочно спаянной единством замысла и той задачи, которую автор

четко сформулировал в самом начале, указав, что все три монографии, вошедшие

в нее, «естественнейшим образом складываются в единую панораму данного

периода». Характеризуя этот период и подчеркивая его значение, Галь указывает,

что он обогатил нас «подлинно жизнеспособной и, судя по всему, неподвластной

времени музыкой».

Собственно говоря, каждый период каждой области художественного творчества

приносит имена, навсегда входящие в сокровищницу мировой культуры, наряду

с именами авторов произведений, не выдерживающих испытания временем. Почему

же, спрашивается, уже в первом абзаце книги внимание читателя акцентируется

на «неподвластности времени», завоеванной, как убежден автор, мастерами,

жизни и творчеству которых посвящена эта во многих отношениях примечательная

трилогия? Ответ на этот вопрос дает уже заглавие книги, раскрывающей не

только творческий и человеческий облик трех мастеров, но и красоту, величие

трех своеобразнейших миров, созданных ими.

Однако далеко не только постижением такого утверждения непреходящих ценностей

культуры человечества объясняется позиция Галя, прослеживаемая, кстати

сказать, во всей книге. И для того, чтобы понять эту позицию, необходимо

присмотреться к тому времени, когда создавал он этот труд, — к шестидесятым

годам нашего века. Работа Галя о Брамсе, вышедшая во Франкфурте-на-Майне

в 1961 году, была уже издана на английском языке 1963, когда, тахже во

Франкфурте-на-Майне, появилась его книга о Вагнере.

Эти годы характеризуются разгулом пресловутого «авангардизма». Этим термином

с некоторых пор обозначаются как идейно-порочные принципы композиции,

так и уродливые явления «алеаторизма», основанные на предоставлении свободы

импровизации исполнителям (без котного текста исполняемого «произведения»),

так называемой «молчащей музыки», заключающейся в созерцании музыкантов,

находящихся на эстраде, но не играющих, и прочие извращения, которые,

по счастью, постепенно исчезают из музыкальной жизни, — недаром Галь подчеркнул,

что пишет о трех мастерах — создателях «подлинно жизнеспособной музыки».

В разделе очерка о Брамсе, озаглавленном «Борьба за мастерство», Галь

достаточно четко пишет о тех традициях, продолжателем которых суждено

было стать Брамсу. Это — традиции Иоганна Себастьяна Баха и вошедших с

ним в бессмертие четырех великих венских мастеров — Гайдна, Моцарта, Бетховена

и Шуберта. Правда, Галь делает оговорку, отмечая, что раннему периоду

творчества Брамса свойственна повышенно романтическая, по мнению автора,

экспрессивность, от которой он, якобы, постепенно избавлялся. Трудно,

разумеется, с этим полностью согласиться, ибо хорошо известно, что на

протяжении всей своей творческой жизни Брамс с благоговением относился к личности и романтической музыке Шумана. Вспомним

также, что именно Шуман, автор «Крейслерианы», засвидетельствовал свое

духовное родство с величайшим немецким писателем-романтиком Э, Т. А. Гофманом,

создателем пленительного образа мятежного капельмейстера Иоганна Крейслера.

И тот же Шуман назвал Фридерика Шопена гением и призывал обнажить головы

перед ним.

Нет, Брамс не «преодолевал» романтических влияний, а своеобразно претворял

их в своих произведениях, о которых с такой восторженностью писал Шуман

в статье «Новые пути» осенью 1853 года, оповещая мир о том, что в музыкальное

искусство пришел автор, «над чьей колыбелью бодрствовали грации и герои».

О романтической взволнованности музыки Брамса пишет и Галь, с полным основанием

останавливаясь на знаменитом си-мажорном трио Брамса и отмечая, что оно

завершалось композитором в то время, когда он тяжело переживал известие

о попытке самоубийства Шумана, и, кроме того, был потрясен совпавшими

по времени с этим событием впечатлениями от Девятой симфонии Бетховена,

впервые услышанной им в Кёльне. Так или иначе, это трио никогда не уходило

для композитора в прошлое. Он дорожил им, возвращался к нему даже много

лет спустя, а в 1889 году создал новую редакцию этого действительно великолепного

произведения, которое впервые прозвучало в следующем году в Будапеште

в исполнении автора и таких прославленных мастеров, как скрипач Ёне Хубаи

и виолончелист Давид Поппер. Добавим, наконец, что именно трио и мажор

Брамса звучит как таинственный лейтмотив в экспрессионистски сгущенной

прозе Лео Перуца, роман которого «Мастер Страшного суда» (этим мастером

был безвестный художник, создавший картину на сюжет, волновавший Микеланджело

и других живописцев) был переведен и на русский язык.

Обращаясь к концепции Галя, считающего, что романтические веяния проявились

у Брамса именно в ранний период, к которому автор книги относит и это

трио, следует прежде всего обратить внимание на условность термина «романтизм».

Друг Шопена, великий французский художник Эжен Делакруа, услышав моцартовского

«Дон Жуана» (созданного в 1787 году!), воскликнул: «Какой шедевр романтизма!»

С этими словами, которые Делакруа, как известно, внес в свой дневник,

прямо перекликается парадоксальное на первый взгляд высказывание Бернарда

Шоу: «Моцартовский Дон Жуан был первым байроническим героем в музыке».

Едва ли Галь ведал об этих высказываниях Делакруа и Шоу. Однако он не

мог не знать о романтических чертах, достаточно четко проявлявшихся в

творчестве Бетховена и Шуберта, не мог не знать об отношении Шумана к

«польскому Моцарту». И автор книги не отрицает того, что уже в юношеских

произведениях Брамса ощущается та романтическая взволнованность, которую

наверняка ощутил и оценил Шуман, уловивший, конечно, и бетховенскую яркость

мелодий молодого Иоганнеса.

В книге очень точно охарактеризован период возмужания Брамса как «борьба

за мастерство». Попробуем разобраться в сущности и целях этой борьбы,

длительной и сложной. Прежде всего обратим внимание на то, что уже в молодости

Брамса особенно привлекала сонатная форма. Вслед за тремя ранними фортепианными

сонатами были сочинены в разное время две сонаты для виолончели и фортепиано,

три сонаты для скрипки и фортепиано, две — для кларнета в фортепиано.

Создал Брамс также множество камерных ансамблей — струнные секстеты, квинтеты,

квартеты, ансамбли с участием фортепиано, скрипичный и два фортепианных

концерта, двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром и, наконец,

четыре симфонии. Едва ли во второй половине прошлого века был композитор,

сделавший такой огромный вклад в развитие сонатно-сим-фонической формы,

неизменное тяготение к которой мы вправе считать одной из характернейших

черт творческого облика Брамса.

Речь идет, разумеется, не только о структуре этой циклической формы, а

прежде всего о ее неисчерпаемых возможностях создания, развития, глубокого

обобщения художественных образов и насыщения их идейно-эмоциональным богатством

человеческих чувств, переживаний и стремлений. Драматургия сонатно-симфонического

цикла строится на противопоставлении контрастных образов, и глубоко прав

автор книги, когда пишет о том, что овладеть этой высшей музыкальной формой

Брамсу помогло изучение сонат Бетховена. Напомню, что сонатная форма (иначе

называемая сонатным аллегро, так как пишется обычно в быстром темпе, обозначаемом

итальянским словом allegro — оживленно), зародившаяся в XVIII веке, уже

тогда строилась на двух контрастных темах, причем иногда этот контраст

сводился только к перенесению основной темы в другую тональность. Постепенно

сонатное аллегро стало первой, основной частью цикла, терминологически

обозначенного как сонатно-симфонический, ибо развивался он главным образом

в композициях, создававшихся для придворных оркестров Майгейма и Яромержиц

над Рокитной (в Моравии). Начало развития венской симфонической классики

датируется обычно серединой XVIII века. В 50-е годы этого века были созданы

первые симфонии Гайдна, написавшего в данном жанре свыше ста произведений.

Вершинами развития сонатно-симфонического цикла явились поздние симфонии

Моцарта, за которыми последовали симфонии Бетховена и Шуберта.

Для Брамса сонатно-симфонический цикл был творением Прежде всего великих

венских композиторов. Он учился у них тому мастерству, о котором и идет

речь в книге — искусству создания инструментальных образов. Брамсу принадлежит

огромная заслуга в овладении этим трудным искусством. Ни один композитор

XIX века не создал такого количества крупных инструментальных произведений,

преимущественно сонатных циклов, как Брамс. Эти произведения поистине

оказались жизнеспособными и неподвластными времени. Характеризуя творчество Брамса, выдающийся знаток его наследия

И. И. Соллертинский назвал сочинения композитора «музыкой страстной мысли».

Брамс никогда не поддавался искушениям «академического схематизма». Высоко

ценя поэзию, чутко прислушиваясь к народно-песенному творчеству — австрийскому,

немецкому, западнославянскому, венгерскому, — он насыщал свои инструментальные

образы живой напевностью, которая одухотворяет и его вокальную музыку,

занимающую столь почетное место в творческом наследии Брамса: десятки

вокальных ансамблей, около двухсот романсов и песен на слова немецких

и австрийских поэтов, а также на народные тексты создал этот неутомимый

художник.

Высокая требовательность к себе, способствовавшая завоеванию вершин мастерства,

рано проявилась у Брамса, уничтожившего свои юношеские сочинения и даже

наброски. Автор книги с полным правом говорит о его борьбе за мастерсгво,

отзвуки которой можно найти в письмах композитора, в неустанности его

творческого труда, в работе над изучением классического наследия. В процессе

этого изучения все более и более углублялось постижение Брамсом высот,

достигнутых «искусством дивным», опыта, накопленного великими мастерами

и воспринимавшегося Брамсом по мере формирования его творческого облика.

То, что композитор решил обосноваться в Вене, по мнению одного из его

биографов, было столь же естественно, как и его связи с традициями великих

венских мастеров, завоевавших в свое время Вене репутацию «музыкальной

столицы мира». В беседах с друзьями Брамс не раз вспоминал слова Моцарта

(из его письма к отцу) о том, что Вена — лучшее в мире место, где можно

заниматься музыкой. Наш современник, писатель и публицист Йозеф Бергауэр

в своей увлекательно написанной книге-путеводителе «Звучащая Вена» (1946)

показал, как «звучат» архитектурные и парковые ансамбли Вены, ее дворцы,

храмы, памятники, улицы и многие здания, вызывая в памяти имена и творения

прославленных мастеров, создававших и исполнявших здесь музыку, которой

поныне насыщен воздух великого города и его окрестностей.

Ганс Галь не ограничивается именами этих мастеров, а пишет о созданных

ими традициях, продолжателем которых суждено было стать уроженцу Гамбурга

Иоганнесу Брамсу. Именно в Вене им были созданы многие камерно-инструментальные

ансамбли, вокальные и фортепианные сочинения, именно в Вене после почти

пятнадцатилетнего труда была завершена (в 1876 году) Первая симфония,

которую вскоре окрестили Десятой, называя тем самым Брамса прямым продолжателем

великого автора Девятой симфонии — Бетховена. Вряд ли творческие связи,

включая даже преемственные, следует подменять словом «влияния», слишком

часто употребляемым историками художественной культуры и ее отдельных

областей. И, говоря о творческом облике Брамса, мы, разумеется, не можем

пройти мимо того значения, которое имело для него восприятие титанической

музыки Бетховена. Но не будем забывать ни симфонических вариаций Брамса

на тему Гайдна, ни так часто появляющихся в его вокальных сочинениях откликов

пленительной лирики Шуберта.

Эмоциональное богатство музыки «князя песен» поистине неисчерпаемо. Далеко

не только идиллические настроения и «светлая печаль» его песен, но и высокий

трагизм «Двойника», драматическое напряжение «Лесного царя» и многие другие

чувства и настроения, воплощенные в творчестве Шуберта, понимать и любить

научил Брамса уже Шуман, возможно рассказывавший ему и о пере, найденном

им на могиле Шуберта, что было им воспринято как вещий знак. Не один исследователь

венской симфонической музыки второй половины XIX века уже указывал на

отзвуки музыки Шуберта в произведениях Брамса, а также его старшего современника

Антона Брукнера. И, говоря о сочетании бетховенских традиций с откровениями Шуберта, естественно сделать вывод

о глубоком внутреннем единстве венской музыкальной классики, одним из

признанных мастеров которой стал Иоганнес Брамс.

Ганс Галь (не будем забывать, что им написана и книга о Шуберте) в полной

мере постиг величие и очарование музыки великих венских композиторов.

И совершенно понятно его стремление раскрыть облик Брамса как их продолжателя

и вместе с тем как человека, симпатию к которому он хочет завоевать у

читателя книги, уже вызвавшей немало откликов на

Западе. Но мало кто из критиков обратил внимание на одну особенность этой

книги. А особенность эта заключается в том, что личность Брамса как человека

и художника вписывается (и, воздадим автору должное, довольно искусно)

в облик древнего города, римской Виндобоны, с историей которой на протяжении

столетий связывали свою судьбу многие великие мастера, включая самого

«бога музыки» Моцарта, не пожелавшего покинуть ставший ему родным город

даже несмотря на уговоры друзей, предостерегавших его от происков и злобы

врагов.

И вот облик этого удивительного города с башнями храмов св. Рупрехта и

Марии-на-берегу, собора св. Стефана, оставшегося недостроенным, ибо, как

гласит древняя легенда, сам дьявол сбросил зодчего с единственной сооруженной

башни; города, помнившего возвышение Священной Римской империи, падение

ее по воле Наполеона и тщетно пытавшегося сохранить престиж одного из

важнейших политических центров Запада, — облик этого города возникает

на страницах книги Галя. Для писателя, однако, Вена — не только уникальный

архитектурный ансамбль, не только резиденция ушедших в небытие властодержцев,

но прежде всего — город поколений, которые стали наследниками былого государственного

величия и продолжали умножать культуру страны. Эти поколения для Галя

— живые люди, говорящие на языке, именуемом немецким, но звучащем по-своему.

Филологи, называя его «венским диалектом», отмечают певучесть его интонаций,

замену звука «а» на звук «о», указывают на региональные особенности его

разновидностей (в письмах Моцарта мы найдем черты «зальцбургского диалекта»,

не говоря уже о венском). И уклад жизни в Вене совсем особый. Автор книги

рисует его нам, рассказывая о маленьких ресторанах, где встречаются люди,

приходящие повидаться с друзьями и провести с ними «кофейный часок» или

выпить пива. Не будем обвинять автора в излишних бытовых подробностях,

ибо, думается, они вовсе не лишние, эти подробности. Мы видим Брамса не

только за роялем, за дирижерским пультом или письменным столом, не только

в долгие часы созидательного труда, но также и в непринужденной беседе

с людьми, в той или иной мере близкими ему, и в домашней обстановке, снявшего

галстук, который стеснял его чуть ли не в такой же степени, как мантия

почетного доктора, от которой он отказался, ссылаясь в ответе Кембриджскому

университету на то, что не может предпринять далекое путешествие. Правда,

в Италию Брамс ездил семь раз!

И коль скоро речь идет о Вене, то, читая эту книгу, будем помнить о своеобразии

культуры этого города и вкусов, далеко не всегда совпадающих с общеевропейскими.

Уже в прошлом столетии любимой песенкой венцев, вошедшей и в танцевальную

музыку, стала песня «Вена остается Веной». И автору этих строк, поныне

с теплым чувством вспоминающему поездки в город Моцарта, не раз приходилось

во время бесед с друзьями или студентами, в ответ на выражение удивления

по поводу услышанного мнения о том или ином концерте или спектакле, слышать

превратившиеся в поговорку слова «Вена остается Веной», в интонации которых

как бы проскальзывало: «Как же вы этого не понимаете?.»

Предпосылая эту статью русскому переводу книги Ганса Галя, хочется предупредить

читателя, что суждения автора порой как раз и заставляют вспомнить, что

«Вена остается Веной». Быть может, это облегчит восприятие некоторых мест,

с которыми трудно согласиться. Это относится прежде всего к тем страницам

очерка о Брамсе, где говорится о Листе. Воздавая, вслед за Брамсом, должное

гениальному исполнительскому дарованию великого венгерского музыканта,

Галь пишет о нем с позиций той части венской музыкальной общественности,

которая в середине прошлого столетия проявляла полное непонимание творческих

свершений Листа, новаторство которого во многих отношениях оказало значительное

воздействие на пути развития мировой музыкальной культуры. Необычайно

обогатив арсенал средств музыкальной выразительности, Лист в то же время

утвердил принципы синтеза искусств, положенные им в основу программной

музыки. Славу ее создателя Лист разделяет с Берлиозом, которого Галь называет

его «главным вдохновителем». Но французский композитор уже в «Фантастической

симфонии» пошел по пути развертывания сюжета как основы драматургического

развития музыкального произведения, и этот принцип, несомненно, оказался

вполне жизнеспособным. Лист же шел своим путем. Его симфонии «Данте» и

«Фауст» были грандиозными музыкальными воплощениями философско-этических

концепций, а симфонические поэмы и фортепианные пьесы раскрывали и обогащали

произведения живописи («Обручение» Рафаэля, «Битва гуннов» Каульбаха),

скульптуры («Мыслитель» — статуя Микеланджело в капелле Медичи), образы

поэтов («Тассо») и героев литературных произведений.

Следует также сказать, что Лист глубоко воспринял наследие венских классиков, творчество которых он пропагандировал

и как пианист, и как дирижер. Что же касается пренебрежительных отзывов

Брамса о музыке Листа, приводимых Галем, то они, разумеется, не делают

чести ни венскому маэстро, ни его ближайшему окружению. Сейчас нам, право,

трудно понять такое отношение к Листу как композитору даже с учетом того,

что «Вена оставалась Веной.».

Имя Листа тесно переплетается с именем Вагнера во втором очерке книги.

Справедливость требует сказать, что если автор не раскрыл (и, видимо,

не постиг) сложности Листа как человека, мыслителя и художника, то очерк

о Вагнере с самого начала отличается стремлением не только вскрыть сложность

этого великого композитора, но и указать на многочисленные попытки приукрасить

его образ. Повествуя о трудных годах молодости Вагнера и начала его композиторской

деятельности, Галь старается избежать таких прикрас.

Стремясь тщательно проследить зарождение замыслов музыкально-сценических

произведений композитора, он, с чем безусловно можно согласиться, утверждает,

что дрезденские годы были временем, когда вызревало все его позднейшее

творчество. Заметим лишь, что, хотя Галь пишет о внимании Вагнера к германской

и скандинавской мифологии, с созданиями которой он познакомился в переводах

Карла Зимрока, в дальнейшем композитор, как известно, изучал древние германо-скандинавские

тексты в подлинниках, где и почерпнул приемы аллитераций, особенно широко

использованные им в тетралогии «Кольцо нибелунга», написанной на собственный

текст.

Монографический очерк о Вагнере исполнен подлинного литературного блеска,

сочетающегося с острой дискуссионностью, целью которой является отрицание

универсальности вагнеровской концепции музыкальной драмы, противопоставляемой

опере. «История произнесла свой приговор Вагнеру-реформатору. Он сумел

сделаться папой римским в музыкальном мире, но не сумел основать свою

церковь. Здание его теории, не менее радикальной, чем 95 тезисов Мартина

Лютера, — это исторический курьез, не более того» — так начинается последняя

глава очерка, содержание которой подчеркнуто названием «Вечная опера»,

очень точно отражающим сущность не только ее, но, пожалуй, всего очерка,

как апологии оперного жанра.

Автор стремится показать, что Вагнер, несмотря на собственные теоретические

построения, не раз обращался к этому жанру. Помимо собственно опер, сразу

же становившихся репертуарными, Галь считает «оперными» третий акт «Валькирии»,

второй акт «Парсифаля» и тому подобное. Можно упрекнуть автора в недооценке

концепции синтеза искусств, возникшей, строго говоря, еще до Вагнера и

получившей развитие на протяжении целого столетия, прошедшего со дня его

смерти. Но восхищение Вагнером, превратившееся в своеобразный культ (вспомним

знаменитый рисунок Бердслея «Вагнеристки»!), постепенно стало тем, что

собственный внук композитора назвал «вагнеровским неврозом» — то есть

явлением, вышедшим за пределы этико-эстетических критериев, чему, конечно,

способствовала «мистериальная» трактовка «Парсифаля». Протест против такой

трактовки вызвал, видимо, несколько ироническое отношение Галя к рассказу

Кундри. Высказываясь против «музыки будущего» в целом (глава «Призрак

универсального произведения искусства») и даже пытаясь снизить значение

новаторства Вагнера, автор книги явно недооценивает принципы романтического

синтеза искусств, осуществлявшегося еще Э. Т. А. Гофманом.

Сопоставление очерка о Вагнере с последним разделом книги, посвященным

Джузеппе Верди, невольно вызывает в памяти знаменитый роман о нем младшего

современника и земляка Галя, венского писателя-экспрессиониста Франца

Верфеля, хорошо знакомого в нашей стране по многочисленным переводам его

произведений. Как известно, автор этого романа на протяжении десятков

лет не расставался с образом «маэстро итальянской революции», как назвали

Верди еще в годы борьбы итальянского народа за освобождение от габсбургского

гнета. Музыка Верди звучит в юношеской новелле Верфеля «Тамплиер» (1911),

в «Искушении» (жанр этого произведения определен подзаголовком «Беседа

поэта с архангелом и Люцифером»), посвященном памяти Верди и прославлявшем

«бессмертные мелодии» его «Аиды», в романе «Верди», созданном в 1923 году,

но переработанном в 1930 году после того, как «вердиевский цикл» Верфеля

пополнился в 1926 году составленным им сборником писем Верди, — и даты

эти красноречиво свидетельствуют о той роли, какую играло в творческой

жизни Верфеля погружение в прекрасный мир музыки Верди.

Верфель глубоко постиг подлинный гуманизм творчества Верди и, вместе с

тем, защитил оперный жанр от той опасности, которую таил в себе отказ

от классических оперных традиций, намеченный в музыкальных драмах Вагнера.

Верфелю принадлежат немецкие переводы текстов таких опер Верди, как «Сила

судьбы», «Симон Бокканегра», «Дон Карлос». Но помимо всего прочего, в

«романе оперы» (таков подзаголовок романа «Верди») Верфель в качестве

интермедии ввел этюд с Клау-дио Монтеверди — великим венецианским оперным

композитором, уже в начале XVII века смело выдвигавшим тезис о народе

— учителе музыкантов. Верфель-романист заставил Верди оказаться в феврале

1883 года не в Генуе, где он был тогда в действительности, а в Венеции,

где умер тогда Вагнер, на смерть которого итальянский маэстро откликнулся

в письме к своему издателю Джулио Рикорди: «Здесь должны умолкнуть всякие

оценки. Мы лишились великого человека, чье имя войдет в историю.»

Именно так, а не как «исторический курьез» оценил Верди итог творческой

жизни Вагнера. Все, что у Галя связано с «апологией оперы», по существу

является доказательством неисчерпаемых возможностей развития оперного

жанра и прямо перекликается с верфелевским противопоставлением Верди Вагнеру.

В романе Верфеля мастерски написаны сцены венецианского карнавала. Могучая

стихия народного пения поддерживает Верди и как бы обрушивается на Вагнера

в последние дни его жизни. Но заметим все же, что Галь, личные вкусы и

симпатии которого отчетливо проявились в его книге, не мог оправдать свою

антипатию к Вагнеру формулой: «у нас в Вене». Ибо, например, Антон Брукнер,

один из величайших современников Брамса, посвятил свое лучшее произведение

— Седьмую симфонию — памяти Рихарда Вагнера. И далеко не только один Брукнер

среди венцев высоко ценил творчество Вагнера.

Но мы вправе сделать Гансу Галю упрек, связанный с замыслом его книги

в целом. Нет сомнения, что автор, объединяя очерки о «трех мирах» в одну

книгу, стремился создать картину развития западноевропейской музыки в

ее главных направлениях. Основным аспектом ее развития, даже ее фундаментом

он счел творческое наследие Баха и великих венских мастеров, показав,

что прямым продолжателем их традиций был Иоганнес Брамс. С этим, конечно,

нельзя не согласиться. Но уже в этом первом очерке Галь начал сужать картину

развития европейской музыкальной культуры, введя — казалось бы, для полноты

— в этот первый очерк страницы, посвященные Ференцу Листу, который, как

сейчас уже трудно сомневаться, был одной из центральных фигур европейской

музыки XIX века, но, по мнению Галя, завоевал признание лишь как «гениальный

музыкант, сжегший себя подобно фейерверку». Галь обнаруживает непонимание

не только его творческого наследия, но и программной музыки вообще, причем

это непонимание тем более поразительно, что автору книги суждено было

дожить до ее триумфа во всем мире. Объяснить это можно лишь тем, что Галь

стремился, возможно, к воссозданию венской атмосферы того времени, без

учета поправок, которые мудрая Клио, муза истории, внесла в суждения пылких

полемистов. И порою даже кажется, что к их числу принадлежит сам Галь,

когда, например, он пишет: «После смерти Вагнера вагнеровская партия [в

Вене. —И. В.] подняла на щит Брукнера в качестве симфонического антипапы

против Брамса». В наше время, когда опубликованы не только подлинные,

освобожденные от редакторского произвола партитуры Брукнера, но и многочисленные

воспоминания, воссоздающие его облик как человека, бесконечно далекого

от каких бы то ни было групповых происков, трудно серьезно отнестись к

возведению в ранг «симфонического антипапы» этого чистого сердцем, по-детски

наивного и чудаковатого великого музыканта.

Совершенно естественно, что, говоря о борьбе венских -«партий», одна из

которых состояла из сторонников Брамса — «браминов», как их иронически

именовали восторженные ценители творчества Листа и Вагнера, Галь называет

и другие имена венских музыкантов, в частности Гуго Вольфа, автора многочисленных

(около 300) песен и симфонической поэмы «Пентезилея» (таково было имя

легендарной царицы амазонок). Заметим попутно, что Галь приводит полемический

выпад Вольфа против музыки Брамса, но умалчивает о том, с какой ненавистью

«брамины» преследовали Вольфа, в особенности тогда, когда в его прекрасных

песнях были обнаружены следы близости к Вагнеру. Муза Клио и здесь произнесла

свой справедливый приговор, и могилы Брамса и Вольфа находятся почти рядом,

неподалеку от могил Бетховена и Шуберта на Центральном кладбище Вены,

а в репрезентативном венском отеле «Империаль» на огромной мраморной доске

золотом выбиты слова, возвещающие, что в этом отеле некогда жил Вагнер.

И поклоняясь могилам великих музыкантов, невольно вспоминаешь слова русского

поэта, посвященные, правда, Италии и ее живописцам, но вполне справедливо

относимые к композиторам, некогда завоевавшим Вене славу «музыкальной

столицы мира»:

В стране, где тихи гробы мертвецов, Но где жива их воля, власть и сила.

В авторском вступлении к публикуемой книге Ганс Галь пишет об исторической

перспективе, необходимой для справедливой оценки создателей непреходящих

ценностей музыкальной культуры, и приводит примеры пересмотра суждений

современников, всегда, как он подчеркивает, в той или иной мере пристрастных.

В известной мере, однако, пристрастность не чужда и самому Галю, хотя,

быть может, он вполне сознательно придерживается принципа раскрытия образов

всех трех великих мастеров сквозь призму их эпохи, что делает его книгу

не менее интересной, чем мемуарная литература.

Нет сомнения, однако, что добавление какого-нибудь десятка страниц увеличило

бы познавательную ценность книги Галя, обогатив картину развития европейской

музыки, даже сохранив девиз «Вена остается Веной». Ведь именно в австрийской

столице с давних пор развивались связи со славянскими музыкальными культурами,

выразившиеся, в частности, в «славянизмах» (применим здесь это удачное

выражение А. Н. Серова, ставшее термином) музыки Глюка, Гайдна, Моцарта,

Бетховена, Шуберта, Брамса (!), Брукнера и многих других мастеров, очарованных

своеобразием и мелодичностью славянской песенности. Нет надобности приводить

примеры многочисленных этих «славянизмов», изученных как русскими, так

и западноевропейскими исследователями. Существует, например, в Германии

специальная работа о средствах выразительности Вагнера,

в системе которых обнаруживается восприятие байрейтским мастером творческого

опыта Шопена. Имя «польского Моцарта» упоминает и Галь, но только для

того, чтобы высказать ошибочное утверждение, будто стиль Шопена установился

уже в его ранних произведениях и в дальнейшем не эволюционировал. Однако

достаточно сравнить хотя бы Первую балладу Шопена (сочинение, бесспорно,

уже вполне зрелое и наделенное чертами ярчайшего своеобразия) с циклом

прелюдий или сонатой с похоронным маршем, чтобы убедиться, какой стремительной

была творческая эволюция великого композитора, ушедшего из жизни почти

в том же возрасте, что и Моцарт.

Галь бегло упоминает о Дворжаке, которому в начале его творческого пути,

оценив его громадное дарование, оказал поддержку Брамс, но на творчестве

этого замечательного чешского симфониста автор не останавливается — не

потому ли, что в Девятой симфонии Дворжака, исполнявшейся в Вене, уже

наметилось тяготение к программности (медленная часть симфонии была, как

известно, навеяна сценой похорон Миннегаги из «Песни о Гайавате» Лонгфелло),

с особенной отчетливостью проявившееся позже в его симфонических поэмах?

Но, помимо всего прочего, во времена Брамса Вена была буквально наводнена

чешскими музыкантами, и можно было бы назвать имена тех, с кем из них

он встречался. Дело, конечно, не в именах, а в том вкладе, который славянские

музыканты внесли в культуру «лоскутной монархии» и который, как мы знаем,

высоко ценили их венские собратья.

Думается, что панорама европейской музыки, воссоздаваемая в книге, была

бы гораздо более рельефной, если бы в ее очертания были включены хотя

бы самые общие сведения о русской музыке, именно в рассматриваемый период

приобретавшей свое мировое значение.

Помимо соотношения «трех миров», основными темами книги являются проблемы

развития большого, философско-этического по своей направленности симфонизма

и оперного творчества. С первой из этих проблем связан тот эпизод во время

прогулки Брамса с Малером, когда речь идет о судьбах развития музыки,

и Брамс, глядя на речную волну и как бы предчувствуя опасности, угрожающие

музыкальному творчеству в будущем, выражает опасение, что она может попасть

не в море, а в болото. Другая проблема решается Галем, как уже было сказано,

на материале антитезы Вагнер — Верди.

Нет сомнения, что рассмотрение этих двух важнейших проблем выиграло бы

от привлечения даже самых кратких данных и принципах решения их великими

русскими композиторами. Гений Глинки был оценен еще при его жизни Листом,

Берлиозом и другими мастерами Запада, где вскоре завоевали признание свершения

его последователей, гениальных создателей русской музыкальной классики,

утвердивших ее национальное своеобразие, величие и те гуманистические

идеалы художественной культуры, которые выдвигаются на первый план в книге

Ганса Галя.

Доктор искусствоведения Игорь Бэлза

От автора

Настоящий том не является результатом какого-то специального замысла:

объединенные в нем три монографии возникли независимо друг от друга. Выяснилось,

однако, что они, подобно зарисовкам соседних участков местности, естественнейшим

образом складываются в единую панораму того периода, который в особой

мере обогатил наши запасы подлинно жизнеспособной и, судя по всему, неподвластной

времени музыкой.

От этого периода, продолжавшегося примерно с 40-х годов прошлого века

до его исхода, нас ныне отделяет историческая дистанция, достаточная для

того, чтобы составить о нем объективное, свободное от предрассудков и

пристрастий представление. Для современников это, как правило, невозможно,

да и тем, кто приходит чуть позже, нередко удается с трудом. Во времена

моей молодости, то есть в начале текущего столетия, Вагнер виделся гигантом,

подпирающим облака, Брамс вызывал споры, а Верди, незаменимый в качестве

одного из столпов оперного репертуара, расценивался большинством серьезных

знатоков едва ли выше, чем, скажем, Мейербер или Гуно. С тех пор музыка

стремительно двинулась вперед, ее потребление приобрело невиданные масштабы,

и результаты проверки, какой стала для каждого произведения возросшая

частота исполнения, ныне нетрудно обнаружить, заглянув в репертуарный

план любого оперного театра, в любую программу концертов или радиопередач.

Если свести их к простейшей формуле, то можно сказать, что для одаренного

чутьем и вкусом любителя все значительное в музыке становится все более

значимым, все ничтожное — все более сомнительным, а все великое давно

уже оказалось вне всякой, даже самой придирчивой, критики.

Каждый период в развитии искусства являет нам богатейший спектр сложнейших

явлений. И было бы сверхупрощением свести его характеристику к рассмотрению

нескольких наиболее замечательных представителей. Однако именно эти представители,

подобно гомеровским героям, оказываются обычно на переднем крае событий.

В полной мере это относится и к тому трио, о котором здесь пойдет речь.

Современников, определяющих свою эпоху, редко связывают узы братства.

Гайдн и Моцарт в этом смысле — одно из приятных исключений. Однако глубокие

и вроде бы непреодолимые противоречия, разделяющие великих современников,

в огромной мере способствуют пластичности отображения эпохи, поскольку

обнаруживают всю значимость свойственных ей проблем. Вряд ли найдутся

противоречия более глубокие, чем те которые разделяли трех названных мастеров

во всем, что касается их характеров, исторических предпосылок их творчества,

их символов веры в искусстве. Это нашло свое выражение и в их произведениях,

и во всех их дошедших до нас устных и письменных высказываниях. В книге

можно найти немало свидетельств этому.

Брамс, например, относился к Вагнеру с уважением, но его доктрину считал

абсурдной, а как человек он был ему просто антипатичен. О Верди он отзывался

доброжелательно, но в его представлении этот композитор был чем-то вроде

жителя другой планеты. Вагнер не терпел рядом с собой ни композиторов,

ни поэтов. Верди он вообще не принимал в расчет, а о Брамсе в период его

восхождения к славе говорил с почти нескрываемым презрением. Верди, скорее

всего, никогда не слышал ни одной ноты, написанной Брамсом, а в Вагнере

с 70-х годов, то есть с момента, когда его произведения начали свое победоносное

вторжение в Италию, видел угрозу, более того, непосредственную опасность

для себя. И доведись им, всем троим, встретиться в раю, Брамс, скорее

всего, приветливо поздоровался бы с Верди,

Верди вежливо снял шляпу, а Вагнер повернулся бы к обоим спиной.

Если художественное произведение есть правдивое и достоверное выражение

чувств и мыслей того, кто его создал, то все, что мы знаем об этом человеке:

о его жизни, его борьбе, его проблемах, — есть ключ к пониманию его творчества.

Подойти к пониманию этого творчества, увидеть его во внешней и внутренней

обусловленности — вот цель, которую преследует данная книга.

Ганс Галь

- Иоганнес Брамс. Творчество и личность. Перевод Д. Б. Александрова

- Рихард Вагнер. Опыт характеристики Перевод А. В.

Михайлова

- Вступление

Жизнь в приключениях

Детство и юность. 1813—1839

Годы нужды. 1839—1842

Королевский саксонский придворный

капельмейстер. 1843—1849

Изгнание. 1849-1861

Странник. 1861—1864

На гордой высоте. 1864—1883

Человек и его творчество

Две души в одном теле

Деньги, долги, роскошь

Композитор-поэт

Призрак универсального произведения искусства.

Опера — вечна

- Вступление

- Джузеппе Верди и оперная драматургия Перевод С. В.

Рожновского

- Предварительные замечания

Жизненный путь

Детство и юность

Годы странствий

Мастер

Старость

Творчество, его проблемы и предпосылки

Наследие

Либретто

Сполохи гения

Мировой успех

Четыре вершины творчества

Позднее совершенство

Заветы потомкам

- Предварительные замечания

- Комментарии