Глава III

Русское фортепианно-исполнительское и педагогическое искусство

конца XIX — начала XX века.

Есипова, Сафонов.

Творчество композиторов-пианистов.

Лядов. Глазунов. Метнер. Рахманинов. Скрябин

Одним из важнейших очагов обновления фортепианного искусства наряду со

странами романской культуры была Россия. В Петербургской и Московской

консерваториях еще со времени их основания обучение пианистов находилось

на высоком уровне. Именно в этой сфере музыкальной педагогики наиболее

непосредственно и полно сказалось воздействие искусства братьев Рубинштейнов,

воплотившего ценнейшие эстетические идеи отечественной художественной

культуры периода общественного подъема 1860-х годов. Расцвету русской

пианистической школы способствовали и другие выдающиеся исполнители, преподававшие

в консерваториях и создавшие в своих фортепианных классах подлинно творческую

атмосферу.

В Петербургской консерватории еще при жизни А.

Г. Рубинштейна работали такие мастера пианизма, как С. Ментер, Л.

Брассен, Т. Лешетицкий. Представители различных направлений западноевропейской

фортепианной педагогики, они способствовали ознакомлению русских музыкантов

с ее творческими достижениями. София Ментер, ученица Таузига и Листа,

культивировала традиции своих великих учителей (в основном, правда, блестящей

виртуозной манеры игры, а не глубокого решения проблем интерпретации).

Луи Брассен, окончивший Лейпцигскую консерваторию по классу И. Мошелеса,

представлял академическую традицию немецкой школы. Подобно своему учителю,

он пропагандировал творчество великих композиторов (так, в начале 1880-х

годов Брассен исполнил в Петербурге все фортепианные сонаты Бетховена).

Его учеником был замечательный русский пианист-педагог и деятель в области

музыкального образования — В. И. Сафонов. Ярчайшим педагогическим дарованием

обладал Теодор Лешетицкий. Продолжатель традиций школы К. Черни, а впоследствии

создатель собственного направления в фортепианной педагогике, он приобрел

во второй свой период жизни в Вене мировое признание (3, 211—213). Значительный

след оставило его длительное пребывание в России. Целая плеяда учеников

Лешетицкого разрабатывала педагогические принципы своего учителя в Петербургской

консерватории, в том числе А. Н. Есипова, С. А. Малоземова, К. К. Фан-Арк.

В развитии музыкальной культуры Киева большую роль сыграл ученик Лешетицкого

В. В. Пухальский, воспитавший известных музыкантов— Владимира Горовииа

(учился также у Ф. М. Блуменфельда), Б. Л. Яворского, К. Н. Михайлова

и других.

Анна Николаевна Есипова (1851 —1914) делила с С. Ментер и Т. Карреньо

пальму первенства среди пианисток мира. Концертная деятельность артистки

была очень интенсивной, особенно в 1870—1880-е годы (так, во время гастролей

в США с 14 ноября 1876 по 14 мая 1877 года она дала 105 концертов). Репертуар

ее был громаден и даже трудно поддавался учету, — обладая феноменальной

памятью, она легко пополняла его новыми сочинениями (в течение упомянутого

американского турне 25-летняя пианистка сыграла 37 различных программ;

в заключение она дала концерт из сочинений американских композиторов,

которые выучила за несколько дней).

Искусство Есиповой значительно эволюционировало, отражая происходившие

изменения художественных вкусов в области фортепианного исполнительства.

Наиболее явно это сказалось в репертуаре пианистки. Вначале, как и у большинства

виртуозов 1870— 1880-х годов, он включал много салонных пьес второстепенных

композиторов. В дальнейшем Есипова стала в основном играть лишь сочинения

значительной художественной ценности. Иной становилась направленность

репертуара пианистки и в стилевом отношении. Основой его всегда было творчество

романтиков. Но с течением времени в нем все большее место занимали произведения

Баха„ Моцарта и особенно Бетховена (Есипова — одна из первых пианисток,

начавшая играть ор. 106). Репертуар пополнялся также за счет русской музыки

— сочинений Рубинштейна, Чайковского, Аренского, Лядова, Глазунова и других

авторов. К композиторам следующего поколения Есипова интереса уже не проявляла.

Менялся и характер исполнения пианистки. В юности необузданная, безудержная

в проявлениях своего пылкого темперамента, она вскоре обрела внутреннюю

гармонию чувства и интеллекта. В зрелый период концертной деятельности

Есиповой ее игра органично сочетала в себе поэтичность, женскую душевную

тонкость с мужественной энергией и ясной логикой воплощения композиторского

замысла; живую, подобную непринужденно льющейся человеческой речи, манеру

интонирования со стройным, тщательно обдуманным развертыванием интонационного

процесса; свободу, порой капризность ритма в небольших построениях формы

с общей уравновешенностью музыкально-временных пропорций в крупном плане.

Аналогичным образом и виртуозное начало есиповского пианизма проявлялось

не только в полной свободе исполнения труднейших произведений, в технике,

«доведенной до шалости» (19, 109), но и в величайшей точности игры даже

при очень быстрых темпах.

Последние двадцать лет жизни Есипова посвятила в основном педагогической

деятельности. Став с 1893 года профессором Петербургской консерватории,

она вскоре заняла ведущее место среди педагогов фортепианных классов.

По существу этот период истории пианистического обучения в столичной консерватории

может быть назван есиповскнм. Имя выдающейся артистки влекло к себе молодых

музыкантов со всех концов России. Заниматься к ней приезжали и пианисты,

окончившие Парижскую, Берлинскую, Лейпцигскую, Венскую, Лондонскую консерватории.

Школа Есиповой славилась воспитанием общей музыкальной культуры, артистизма,

тонкого владения искусством пения на инструменте, выработкой мягкого туше

и гибкой нюансировки, динамической и ритмической. Высокого уровня достигало

развитие техники пальцев и кисти, притом с направленностью на решение

определенных художественных задач (требовалось, например, чтобы в «жемчужных»

пассажах пальцы были «стальными», в кантилене — мягкими, распластанными,

давящими на клавиши). Многое в своей педагогике Есипова заимствовала от

Лешетицкого, прежде всего его основополагающий методический принцип —

учить сознательной работе за инструментом, продумывая общий план интерпретации,

все оттенки исполнения, педализацию, аппликатуру, игровые приемы (Есипова

считала нецелесообразным занятия с учениками, у которых, как писала она

в характеристиках, «бельэтаж пустует»). Воспитанная на принципах педагогического

искусства Лешетицкого, Есипова способствовала развитию методики преподавания

своего учителя, отражая вместе с тем новые веяния в музыкальном исполнительстве

и воплощая передовые традиции, сложившиеся в Петербургской консерватории.

Самым существенным в обновлении педагогики Лешетицкого была ориентация

на художественно более полноценный репертуар, а в связи с этим и на относительно

более строгий подход к проблемам интерпретации. «Если Лешетицкий говорил,

что поступающий к нему ученик не удивит его исполнением Шопена или Листа

и сделает лучше, сыграв безупречно во всех отношениях кадриль Вееле, то

Есипова утверждала, что с индивидуальностью пианиста лучше всего познакомиться

по исполнению медленной части сонаты Бетховена и мазурки Шопена» (19,

62). С течением времени в классе Есиповой повышались требования к точности

воссоздания авторского текста, все более классичным становился характер

интерпретации произведений.

Среди учеников Есиповой немало известных пианистов. Крупнейший из них

— С. С. Прокофьев, антипод направлению Есиповой, но немало обязанный ей

— прежде всего развитием своего виртуозного мастерства. Учениками Есиповой

были видные концертирующие пианисты: А. К. Боровский, В. Н. Дроздов, Л.

Д. Крейцер, И. А. Венгерова, М. А. Бихтер (превосходный ансамблист и аккомпаниатор).

На педагогическом поприще традиции есиповской школы развивали в Советском

Союзе О. К. Калантарова, А. М. Бер-лин-Штрпмер, С. О. Давыдова (Ленинград);

А. Д. Вирсаладзе (Тбилиси), Н. Н. Позняковская (Ленинград и Свердловск),

Г. Г. Шароев (Баку) и многие другие. Традиции этой школы получили распространение

и за рубежом. Так, Крейцер преподавал в консерваториях Берлина и Токио,

Венгерова в филадельфийском Кёртис-институте (ее учениками были Л. Бернстайн

и С. Барбер).

В Московской консерватории фортепианные классы также вели крупные музыканты

и известные пианисты. Несколько лет в ней преподавал ученик Н. Рубинштейна

и Ф. Листа Александр Ильич Зилот и (1863—1945). Блестящий виртуоз и художник

с широкими просветительскими устремлениями, пропагандист старинной и современной

музыки, он вошел в историю музыкальной1 культуры прежде всего как организатор

и руководитель нескольких концертных организаций. По классу Зилоти консерваторию

окончил его двоюродный брат — Рахманинов.

Без малого двадцать лет в консерватории работал Павел Августович Пабст

(1854—1897). Представитель венской пианистической традиции, виртуоз «старого

закала с замечательными пальцами» (А. Б. Гольденвейзер), он был вместе

с тем превосходным интерпретатором Шумана и Листа. Среди его учеников

— многие видные впоследствии педагоги Московской консерватории: К. Н.

Игумнов, А. Б. Гольденвейзер (учились также у Зилоти), А. Ф. Гедике, К.

А. Кипп, А. П. Островская. У Пабста учился также по фортепиано композитор

и пианист С. М. Ляпунов.

Расцвет Московской консерватории, коснувшийся и подготовки учащихся фортепианных

классов, во многом связан с деятельностью Василия Ильича Сафонова (1852—1918).

Вспоминая впоследствии о своем учителе, профессор Ленинградской консерватории

Л. В. Николаев писал: «.Сафонов — один из самых одаренных музыкантов,

с которыми мне приходилось встречаться. Одарен он был столь же ярко, сколько

и разносторонне. Он был первоклассным дирижером, отличным пианистом, совершенно

исключительным педагогом и вообще прирожденным всеобъемлющим музыкантом,

чувствовавшим себя в одинаковой мере дома в любой отрасли музыкального

искусства» (101. 109).

По словам Гольденвейзера, Сафонов обладал «несравненным мастерством фортепианного

звука» (5, 267). Большим виртуозом: он, правда, не был. Это суживало его

возможности как пианиста-солиста, и он чаще выступал в качестве ансамблиста.

Зато дирижируя симфоническим оркестром, где его уже ничто не ограничивало,

он проявлял себя как исполнитель крупного масштаба, способный с большим

размахом воплощать монументальные творческие концепции. Доскональное знание

пианистической специфики, а вместе с тем и дирижерское слышание музыки

плодотворно сказывалось на работе Сафонова с учениками-пианистами, способствуя

их всестороннему музыкальному развитию и вырабатывая у них широкий взгляд

на искусство фортепианного исполнения.

В педагогике Сафонова с особой полнотой выявилась обозначившаяся в те

времена тенденция к воспитанию учащихся на высокохудожественном репертуаре.

Придя в Московскую консерваторию и убедившись, что его ученики плохо,

формально играют полифонические произведения, Сафонов засадил их за изучение

двухголосных инвенций Баха. Каждый голос надо было знать на память и играть

выразительно, «как мелодию», одновременно с учеником, исполнявшим другой

голос на втором инструменте. Такой репертуар и такие приемы работы над

ним с молодыми пианистами, мнившими себя уже почти виртуозами, было смелым

новшеством и вызвало в консерватории разноречивые толки. Опыт, однако,

вполне себя оправдал. Учащиеся стали значительно лучше слышать и исполнять

не только полифоническую музыку, но и многоголосную ткань неполифонических

фортепианных сочинений. Аналогичным образом Сафонов вводил в педагогический

репертуар сонаты Моцарта, этюды Черни и другие «легкие» произведения.

На этом материале воспитывалось умение по-настоящему владеть элементами

музыкальной речи и оттачивать исполнение до возможного уровня художественного

совершенства, что благоприятно сказывалось впоследствии при изучении самых

сложных произведений фортепианной литературы.

Прекрасно разбираясь в свойствах личности и дарования учеников, Сафонов

умел к каждому подойти индивидуально и развить лучшее, что в нем было.

«Изумительным было свойство Сафонова стимулировать творческую инициативу

ученика, — вспоминает А. Ф. Гедике. Особенно ему удавалось быстро и незаметно

для ученика производить в нем желательный переворот. В течение года обучения

у Сафонова — после долгих лет занятий у Пабста — я почувствовал в себе

огромную перемену и многое для меня стало простым и понятным и облегчило

мою работу на пианистическом поприще» (101, 107).

Многочисленные высказывания учеников Сафонова свидетельствуют о его глубоком

проникновении в самые сокровенные тайны пианистической моторики. Он органично

сочетал наиболее ценные элементы старой и новой методики, вместе с тем

избегая их односторонности. Для него не было дилемы — играть ли «всей

рукой», или «одними пальцами», использовать ли вес руки или нет. Он исходил

из органичного взаимодействия всех частей игрового аппарата, считал, что

в движениях руки «не должно быть мертвых точек и они должны быть плавными

и закругленными» (101, 98).

В педагогике Сафонова отчетливо обозначалась тенденция к активизации процесса

работы над техникой, ставшая в те времена одной из важнейших проблем методики

фортепианного обучения. В отличие от господствовавшей еще практики технической

муштры при помощи многочисленных упражнений, которые учащиеся играли обычно

чисто механически, Сафонов развивал технику преимущественно на материале

этюдов и путем подсказа различных приемов в процессе изучения художественной

литературы (изобретательность его в этом отношении была неистощимой).

Не отказываясь вовсе от упражнений, он всячески стремился к большей осознанности

и активности в работе над ними. Это привело его к созданию собственных

упражнений, которые испытывались им длительное время на практике и в 1916

году были опубликованы под названием «Новая формула. Мысли для учащих

и учащихся на фортепиано» (108).

Среди многочисленных сборников фортепианных упражнений методический опус

Сафонова — один из самых ценных и действительно новых по своим установкам.

Если до той поры педагоги ограничивались рекомендациями — упражняться

следует внимательно, осознанно, то упражнения «Новой формулы» сконструированы

так, что их «невозможно играть механически, ибо упражнения эти суть не

только упражнения пальцев, но одновременно и упражнения мозга. Это своего

рода телеграф между мозгом и концами пальцев, требующий от играющего полного

сосредоточения» (из предисловия автора). Сказанное в наибольшей мере относится

к первой серии упражнений — на независимость пальцев (под независимостью

Сафонов понимал способность сочетания любого пальца одной руки с любым

пальцем другой). Самой элементарной формулой в этой серии является пятипальцевое

последование, исполняемое с перестановками 1-го пальца в самых различных

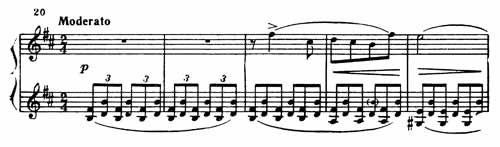

комбинациях аппликатур правой и левой руки, например:

Столь несложное, казалось бы, упражнение вызывает на первых

порах затруднение даже у хорошо играющих пианистов и требует действительно

самого сосредоточенного внимания.

Среди ценных рекомендаций, содержащихся в «Новой формуле», хочется отметить

совет разучивать трудные места вначале без инструмента и «только тогда,

когда пассаж совершенно ясно будет запечатлен в памяти посредством чтения,

приступать к игре его на память на клавиатуре» (108, 10). Как видим, Сафонов,

подобно Гофману и Бузони, продолжает разрабатывать проблему «умственной»

техники, намеченную еще пианистами XIX века, в основном Листом. На пути

этих исканий методической мысли «Новая формула» представляет собой одну

из важных вех.

Историческое значение Сафонова как фортепианного педагога велико. На основе

передовых традиций, сложившихся в первых русских консерваториях и в западноевропейской

педагогике (линия — Мошелес — Брассен), он создал свой педагогический

метод, явившийся средоточием прогрессивных идей в области музыкальной

педагогики, подлинно творческого решения важнейших проблем воспитания

и обучения пианиста. Метод Сафонова продолжает сохранять свою действенную

силу вплоть до наших дней. Много ценного можно извлечь и из «Новой формулы».

К сожалению, она крайне недостаточно используется в практике фортепианного

обучения.

Роль Сафонова-педагога оказалась столь значительной еще и потому, что

через его руки прошло множество талантливых учеников, способствовавших

распространению принципов его школы. «Коренными» сафоновскими учениками

были Скрябин и Метнер (учился вначале у Пабста), которые в течение некоторого

времени вели фортепианные классы в Московской консерватории, а также Николаев,

ставший ведущим педагогом-пианистом Ленинградской консерватории. В камерном

классе у Сафонова учились будущие крупнейшие педагоги Московской консерватории

Игумнов и Гольденвейзер (Игумнова Сафонов, кроме того, готовил к Международному

конкурсу им. А. Г. Рубинштейна), причем оба они говорили, что были многим

обязаны Сафонову. Среди учеников Сафонова — известные пианисты и педагоги:

И. А. Левин, Г. Н. Беклемишев, Е. А. Бекман-Щербина, Ю. Д. Исерлис, Ф.

Ф. Кенеман (многие годы был аккомпаниатором Ф. И. Шаляпина), сестры Ел.

Ф. и Евг. Ф. Гнесины. Нити от педагогики Сафонова тянутся и за границу.

Левин и особенно его жена Розина Левина (урожденная Бесси), также ученица

Сафонова, стали видными педагогами Джульярдской школы в Нью-Йорке (ученики

Левиной — В. Клиберн, Д. Поллак, Дж. Браунинг, М. Дихтер). Исерлис долгое

время жил и преподавал в Лондоне.

Благоприятная атмосфера, сложившаяся для подготовки пианистов в музыкальных

учебных заведениях России, способствовала развитию интереса к фортепианному

искусству у молодых композиторов. Они хорошо владели инструментом и в

большинстве своем занимались исполнительской деятельностью, а некоторые

стали всемирно известными артистами. Выдвижение в этот период выдающихся

композиторов-пианистов обеспечило быстрое пополнение русской фортепианной

литературы новыми талантливыми сочинениями, и она все в большей мере становилась

рупором важнейших художественных идей своего времени.

В фортепианном творчестве русских композиторов конца XIX — начала XX века

отразились стилевые закономерности мирового музыкального искусства, своеобразно

преломившиеся благодаря особенностям родной национальной культуры. В России

кризис романтизма наступил позднее, чем на Западе, — незадолго до первой

мировой войны. На протяжении последних десятилетий прошлого столетия еще

происходило интенсивное развитие романтизма в сочетании с освоением и

разработкой реалистических традиций корифеев русской классики XIX века.

Нарастание общественного подъема накануне революции 1905 года, как некогда

в западноевропейских странах в преддверии революций 1830 и 1848 годов,

способствовало усилению интереса к романтической образности, с ее высоким

накалом «пламени чувств» и чаянием наступающего обновления жизни (наиболее

явно это сказалось в творчестве Рахманинова и раннего Скрябина). Одновременно

происходило обновление фортепианного искусства путем возрождения опыта

старинных мастеров, вначале также в русле романтической стилистики (обращение

Глазунова, Танеева, Метнера к творчеству великих полифонистов эпохи барокко).

В русской музыке не наблюдалось столь интенсивного перерастания романтизма

в импрессионизм, как во французской, хотя можно все же отметить интерес

к звукописи, передаче воздушной среды и пространственной перспективы.

Относительно большее развитие, чем импрессионизм, в России получил символизм,

под знаком которого развивалось позднее творчество одного из крупнейших

композиторов — Скрябина.

В 1910-е годы выдвинулось новое стилевое направление, резко противостоящее

символизму и импрессионизму. Представленное в русской фортепианной музыке

тех лет в основном сочинениями Прокофьева, оно получило интенсивное развитие

в период между двумя мировыми войнами (характеристика его, как и творчества

Прокофьева в целом, будет дана в последней главе).

Стилевое обновление русской музыки, происходившее все более быстрыми темпами,

сопровождалось обострявшейся борьбой мнений представителей разных творческих

направлений и разгоравшейся между ними полемикой на страницах печати.

Приметы обновления русской фортепианной литературы начали выявляться уже

в искусстве ближайших наследников творчества кучкистов и Чайковского.

Разрабатывая традиции своих старших современников в России, они осваивали

опыт выдающихся мастеров Запада. В результате возникали разнообразные

художественные синтезы, в большей или меньшей мере — в зависимости от

таланта композитора — индивидуально окрашенные.

Сподвижником и преемником Балакирева по распространению идей Новой русской

школы стал Сергей Михайлович Ляпунов (1859—1924). Прекрасный пианист,

успешно концертировавший и многие годы ведший класс специального фортепиано

в Петербургской консерватории, он способствовал своим творчеством развитию

на русской почве концертно-инструментальных жанров романтической литературы,

пианистического искусства крупного масштаба. Среди его сочинений следует

выделить два концерта, Рапсодию на украинские темы для фортепиано с оркестром

и особенно Двенадцать этюдов трансцендентного исполнения (1897—1905).

Автор задумал их как продолжение в новых национальных условиях цикла Листа

под тем же названием.

Сочинения Ляпунова написаны мастерски, с большим виртуозным размахом.

Порой в них сказывается недостаточно активно-преобразующее отношение к

традициям прошлого. В некоторых этюдах подлинно творческое воплощение

духа большого романтического искусства подменяется использованием, и слишком

уже заметным, тех или иных элементов стилистики Листа. Но такие сочинения,

как этюды «Лезгинка» и «Терек», концерты и Рапсодия, содержат немало достаточно

индивидуализированной и содержательной музыки, чтобы вызвать интерес у

современных слушателей *.

Если Ляпунов, питомец Московской консерватории, стал видным участником

музыкальной жизни Петербурга, то Антон Степанович Аренский (1861 —1906),

окончив по классу Римского-Корсакова Петербургскую консерваторию, переселился

в Москву и способствовал формированию молодого поколения московских композиторов.

Сочинения Аренского были в свое время популярны и постоянно звучали на

концертной эстраде. Они влекли к себе своей мелодичностью, мастерской

формой и изящной пианистической отделкой. В них, правда, немало перепевов

музыки корифеев фортепианной литературы XIX века, особенно Чайковского.

Но Аренский обнаружил и известную самостоятельность в поисках того нового,

что возникало в музыкальном искусстве, прежде всего интонационного обновления

лирики, получившего в дальнейшем более яркое воплощение в произведениях

Рахманинова (примером такой лирики в творчестве композитора может служить

побочная партия из первой части Концерта для фортепиано с оркестром).

В отличие от Ляпунова Аренский писал преимущественно сочинения малой формы

и использовал в большей мере пианистические традиции Шопена, а не Листа.

Помимо сольных фортепианных циклов он создал пять сюит для двух фортепиано.

К лучшим образцам музыки композитора надо отнести оба его произведения

для фортепиано с оркестром — Концерт и Фантазию на темы И. Т. Рябинина,

привлекших внимание крупных пианистов (Концерт Есипова выбрала для своего

последнего публичного выступления в качестве солистки).

Большей самобытностью отмечено творчество двух других учеников Римского-Корсакова

— Лядова и Глазунова. Анатолий Константинович Лядов (1855—1914) — музыкант

тончайшей духовной организации, прекрасный пианист камерного плана — внес

ценный вклад в развитие русской фортепианной миниатюры. Он мастерски разрабатывал

жанры прелюдии, этюда, вальса, мазурки и характерных пьес. Сочинений крупной

формы для фортепиано Лядов почти не писал — это лишь циклы «Бирюльки»,

Вариации на тему М. И. Глинки, Вариации на народную польскую тему и некоторые

другие. Но и в них миниатюризм художественного мышления автора сказался

весьма отчетливо. Лучшие пьесы композитора являют образцы не только высокой

концентрации музыкальных мыслей и ювелирной их шлифовки, но и решения

в рамках сочинения малой формы больших задач, стоявших перед отечественной

художественной культурой, прежде всего проблемы народности искусства.

В связи с этим в творчестве Лядова намечаются две взаимосвязанные тенденции.

Одна — освоение различных пластов крестьянского фольклора; другая — стремление

к возможно более полному слиянию народно-жанрового и индивидуального начала;

при этом жанровый элемент воспринимается не как нечто, находящееся вне

личности художника, а как выражение его собственного внутреннего мира.

В русской фортепианной литературе именно у Лядова впервые появляются пьесы,

в которых крестьянская песенность оказывается высокохудожественным личностным

высказыванием автора, перерастающим в исповедь простого, но наделенного

богатым миром чувствований человека. Примером такой музыки может служить

Прелюдия h-moll op. 11 (1885):

В основу мелодии пьесы автор положил народную песню из сборника Балакирева

«И что на свете прежестоком прежестокая любовь!» Очень удачно написано

сопровождение. Специфически фортепианное, но далеко не традиционное, оно

создает красочно вибрирующий фон, выразительно передающий трепетность

чувств, свойственную музыке народного напева, и искусно воспроизводящий

стилистику крестьянских лирических песен, богатство их внутренней полифонической

жизни. Развитие самостоятельности дополняющих голосов становится особенно

заметным в репризе.

В Прелюдии Dcs-dur op. 10 (1884) Лядов свободно преломляет наигрыш народных

духовых инструментов и на этой основе создает поэтичную картинку русской

природы; жанровый и лирический элементы в ней очень органично сливаются

воедино. Используя приемы шопеновского пианизма, автор сообщает ткани

пьесы особую воздушность.

Прелюдия Des-dur, так же как и миниатюра Бородина «В монастыре», знаменует

поворот в русской фортепианной музыке к пленэрной красочности письма,

интерес к которой можно обнаружить уже в сочинениях Глинки (Баркарола)

и Чайковского («Времена года»).

Лирическая, специфически лядовская трактовка жанровых образов сказалась

в таких известных сочинениях композитора, как баллада «Про старину» (1889)

и «Музыкальная табакерка» (1893). Баллада — удачный опыт создания «эпической

миниатюры», воплощение богатырской, истинно народной по духу сценки в

рамках небольшой фортепианной пьесы. «Вальс-шутка» — один из поэтичнейших

образцов звукописи Лядова.

Кое-где в лядовских пьесах наблюдается сгущение эмоционального колорита

и тогда их воспринимаешь как параллель сочинениям Скрябина (тревожная,

патетико-драматическая Прелюдия fis-moll op. 13, № 4). В творческом наследии

Лядова есть и произведения, которые могли послужить одним из истоков для

творчества Прокофьева. Это прежде всего сочинения, проникнутые интонациями

лирической крестьянской песенности и воспроизводящие поэзию внутреннего

мира простых людей. А такая пьеса, как «Гротеск», ор. 33, № 2 и особенно

«народное сказание для оркестра» «Кикимора» наряду с некоторыми сочинениями

Мусоргского и других русских композиторов подготавливали почву для создания

Прокофьевым образов сарказма.

Александр Константинович Глазунов (1865—1936), вошедший в историю русской

музыки прежде всего как выдающийся мастер симфонической и балетной музыки,

проявил большой интерес и к фортепианному искусству. По воспоминаниям

современников, рояль мог быть для него «истинным выразителем творческих

мыслей» (13, 317).

В отличие от миниатюриста Лядова Глазунов мыслил крупным планом, тяготел

к монументальной, фресковой манере письма. Большим эмоциональным полнокровием

выделяется и мелос его сочинений.

Как уже говорилось, Глазунов был одним из тех композиторов, с именем которого

связано развитие в конце XIX века полифонических приемов письма. Подобно

многим другим представителям русской музыкальной литературы, он интенсивно

разрабатывал инструментальную фактуру типа подголосочной полифонии, что

приводило к созданию произведений особого полимелодического строения (термин

Б. В. Асафьева).

Среди ранних сочинений Глазунова выделяются Три этюда ор. 31. Они привлекают

внимание не только сами по себе как художественно ценные пьесы, но и как

свидетельство растущего интереса в России к разработке пианизма концертного

типа. В последних десятилетиях века композиторы, и притом крупнейшие,

все чаще обращаются к жанру концертного этюда. Из мастеров старшего поколения

этот жанр интенсивно разрабатывал лишь Антон Рубинштейн. Лядов и Глазунов

создали по несколько этюдов, Ляпунов написал уже целую серию Этюдов трансцендентного

исполнения, а в фортепианном творчестве Рахманинова и Скрябина этюдный

жанр стал одним из основных.

Во всех трех сочинениях Глазунова ор. 31 значительное место уделено изложению

мелодической линии или сопровождения двойными нотами, получившими в те

времена большое распространение в творчестве русских и зарубежных композиторов

(вспомним о широком использовании их Брамсом). Примером мелодизированной

токкатности может служить блестящий Этюд C-dur № 1. В ином роде Этюд №

3 «Ночь». Воздушностью своей ткани и тонкой игрой мерцающих красок он

предваряет письмо импрессионистов.

В зрелый период творчества Глазунов создает несколько своих лучших фортепианных

сочинений крупной формы: Прелюдию и фугу d-moll op. 62 (1899). Тему с

вариациями на финскую тему (1900) и две сонаты — b-moll и e-moll (обе

в 1901 году). Подобно многим произведениям русской музыки рубежа веков,

они проникнуты ощущением эмоционального подъема, а порой и чувством душевной

встревоженности, которые, однако, не затемняют общего светлого колорита

музыки. Эта образная сфера воплощена в типично глазуновской манере письма

— лирико-эпической, широкой, пространной.

Каждое из сочинений по-своему примечательно. Прелюдия и фуга — первый

образец в русской фортепианной классике монументального полифонического

цикла. Насыщенность фортепианного изложения, напоминающая фактуру органных

транскрипций произведений эпохи барокко, сочетается в нем с конфликтным

развитием симфонического плана. В основу конфликта положено противоборство

активных действенных сил с силами, сковывающими их энергию. Первые воплощены

стремительными взлетами гаммообразных фигур — в прелюдии — и восходящими

интонациями мажорного трезвучия, мужественными, исполненными горделивого

чувства человеческого достоинства — в первой теме фуги. Носителем сковывающего

начала являются хроматические интонации. Возникая уже в прелюдии, они

развертываются во второй теме фуги в цепь секунд, последовательно нисходящих

по всем двенадцати ступеням хроматической гаммы. В процессе драматургического

развития обе темы сталкиваются в разнообразных конфликтных ситуациях.

Порой начинает казаться, что вторая тема способна окончательно подчинить

себе первую. Но в коде силы стремления прорывают сдерживающие их преграды

и утверждают свое могущество.

Вариации ор. 72, хотя и написаны на очень коротенькую тему— всего семитактную,

не производят впечатления цикла миниатюр. Разрабатывая народный напев,

переосмысливая его и нередко значительно расширяя масштабы темы, автор

создает монолитное произведение, где отдельные вариации образуют блоки

монументальной художественной конструкции. Это сближает сочинение Глазунова

с вариационными циклами Брамса и Регера.

На русской почве оно наметило линию развития жанра вариаций, продолженную

впоследствии Рахманиновым.

Сонаты b-moll и e-moll, как и незадолго перед тем написанные ранние сонаты

Скрябина, принадлежат к типу романтических, лирико-патетических произведений

этого жанра. Ценное качество обеих сонат — их мелодическое богатство.

Особенно хороши лирические темы (побочных партий первых частей, среднего

раздела Andante Первой сонаты и некоторые другие). Широко распевные, они

проникнуты душевным благородством, порой в них ощущаешь словно благоухание

весенней природы. С образами весеннего обновления ассоциируются в первую

очередь финал Первой сонаты и скерцозно-токкатная средняя часть Второй.

Оба сочинения насыщены полифоническими приемами развития. В финале Второй

сонаты даже введена фуга. Столь интенсивная полифонизация сонатного жанра

была впервые осуществлена в русской музыке именно Глазуновым. В дальнейшем

по этому пути пошли Метнер, Мясковский и некоторые другие композиторы.

Глазунов создал также два концерта для фортепиано с оркестром. Более удачен

Первый. Его первая часть, написанная в середине 1900-х годов, проникнута

половодьем чувств, характерным для глазуновских произведений того времени.

В основу ее драматургии положен контраст двух лирических тем — главной

и побочной партии сонатного allegro — элегической, вызывающей представление

о душевной неудовлетворенности, и светлой, исполненной радостных стремлений.

Обострению эмоционального напряжения способствует патетико-драматическая

тема вступления, неоднократно возникающая в процессе музыкального развития.

Необычным для концертного жанра является продолжение цикла, досочиненного

в 1911 году. Вместо традиционных частей, медленной и быстрой, здесь одна

часть — вариации. Девятая, заключительная, вариация служит финалом всего

произведения. В ней мастерски обобщается тематизм предшествующих частей

и разрешается конфликтная ситуация, наметившаяся в сонатном allegro.

Фортепианные сочинения Ляпунова, Аренского, Лядова и Глазунова в настоящее

время исполняются обычно лишь в процессе учебной работы. На большой концертной

эстраде они звучат, к сожалению, редко. Вводя в программы учащихся произведения

этих авторов, педагоги иногда видят в них преимущественно подготовительный

материал для изучения творчества корифеев русской и зарубежной музыки

XIX — начала XX века. Так, Лядов рассматривается в плане подготовки к

исполнению Шопена и Скрябина. Отсюда ведет свое происхождение тенденция

«шопенизиро-вать» и «скрябинизировать» Лядова, чего, конечно, отнюдь не

следует делать. Лядов становится значительно более интересным, когда в

нем ищут не «маленького Шопена» или «юного Скрябина», а художника с самобытной

творческой индивидуальностью.

Дискография сочинений всех этих композиторов сравнительно невелика. Но

в ней есть интересные записи. Превосходно играет Этюд Аренского Fis-dur

ор. 36 Бекман-Щербина *. Б интерпретации этого сочинения сказались лучшие

черты художественной индивидуальности Бекман-Щербины — обаятельная7 непосредственность

лирического высказывания, безыскуственная простота и тонкий вкус. Истинное

наслаждение доставляет филигранное мастерство «жемчужной» игры, подкупающее

своей одухотворенностью и полной свободой — в нем не чувствуется ничего

сделанного, вытверженного, что, к сожалению, свойственно исполнению некоторых

виртуозов.

Интересно ознакомиться с исполнением в записи Вальса Аренского Гарольдом

Бауэром и Осипом Габриловичем (альбом «Выдающиеся пианисты прошлого»),

его же пьесы «Сари» (из «Опытов в забытых ритмах») А. Гольденвейзером

(альбом пластинок этого пианиста) и «Фантазии на темы И. Т. Рябинина»

М. Гринберг.

К Лядову из крупных пианистов чаще других обращался В. Софроницкий. Истинным

шедевром его исполнения была «Музыкальная табакерка». Яркое впечатление

производила уже искуснейшая имитация игры музыкальных шкатулок — автоматичности,

«заведенности» ритма и специфического колорита звучания, металлически-звонкого

и словно окутанного облачком звуковой пыльцы (этот эффект достигался с

помощью обильной педализации). А за магией звуковых красок в затейливом

механизме раскрывалось нечто очень человечное и светлое. Тонким юмором

были овеяны некоторые выразительные детали, особенно небольшие задержки

после арпеджированных аккордов с форшлагом, нарушавшие размеренное, сугубо

автоматизированное движение предшествующих восьмых.

Софроницкий был замечательным интерпретатором произведений Глазунова.

В его исполнении Первая соната звучала романтической поэмой о думах и

чувствованиях человека духовно значительного, мужественного и вместе с

тем наделенного большим сердечным теплом. Эмоциональное наполнение каждого

мига музыки поддерживало активность ее восприятия (это качество исполнения

особенно необходимо при воспроизведении сочинений такого композитора,

как Глазунов, иначе они блекнут, подобно цветам, которых лишили необходимой

им влаги). Глубокое впечатление оставляло интонирование лирических тем.

В них, как и во «внутреннем голосе» Фантазии Шумана, пианисту удавалось

коснуться самых заветных струн души композитора. Это придавало исполнению

особую одухотворенность, в нем было что-то трепетное, волнующее.

Выдающимся интерпретатором Первого концерта Глазунова явился С. Рихтер.

В исполнении сочинения в полной мере сказалась присущая пианисту способность

мыслить крупным планом, создавать монументальные концепции целого, а вместе

с тем рельефно выявлять все характерное в процессе музыкального развития

(в данном случае — прежде всего наиболее приметные особенности, присущие

отдельным вариациям второй части концертного цикла).

Значительную роль в развитии русского фортепианного искусства сыграл Сергей

Иванович Танеев (1856—1915). Авторитетнейший музыкант, «высший судья,

обладавший как таковой мудростью, справедливостью, доступностью, простотой»

(С. Рахманинов), он оказал плодотворное влияние на молодых композиторов,

обучавшихся в его время в Москве, на весь процесс преподавания в консерватории,

а тем самым в известной мере и на судьбы русской музыки. Именно Танеев

как композитор, ученый и педагог способствовал в наибольшей мере усилению

интереса в России к проблеме обновления музыкального искусства путем использования

традиций старых мастеров, в первую очередь полифонистов эпохи барокко.

Указывая своим ученикам и последователям этот путь, он пробуждал их инициативу

и способствовал формированию у них индивидуального композиторского мастерства.

Вот почему принципы танеевской школы оказались эффективными не только

для сочинения произведений в полифонических жанрах, но и для создания

форм неполифонической музыки из лаконичных тем-эмбрионов (в чем проявили

такое мастерство Метнер, Рахманинов, Скрябин).

Фортепианных произведений Танеев написал совсем немного, и среди них одно

выдающееся — Прелюдия и фуга gis-moll (1910). Этот цикл — вершина в развитии

русской фортепианно-полифонической музыки дореволюционного времени. На

основе глубокого знания полифонических стилей всего мирового искусства

автор создает сочинение новое, органично вписывающееся своей образной

сферой в русскую музыку кануна первой мировой войны. Прелюдия и фуга Танеева

— пример динамизации музыкального языка в духе творческих принципов Чайковского

и крупнейших композиторов московской школы начала века. Это становится

особенно явно при сопоставлении полифонических циклов Танеева и Глазунова.

В первом из них уже тематический материал прелюдии выделяется своей лирической

экспрессией. Нисходящие ходы на уменьшенную септиму в остинатной фигурации,

тормозящие развитие интонаций стремления в мелодии, создают ощущение душевной

скованности, вызывают в памяти образы томления Скрябина. Очень различны

и главные темы фуг. Тема Танеева несравненно более динамична. Знаменуя

собой преодоление душевной скованности, она вбирает в себя интонации никнущих

септим, растворяет их в потоке стремительного движения шестнадцатых и

утверждает волевое начало призывным квартовым возгласом:

Соответственно характеру тем по-разному происходит и развитие их на протяжении

цикла. В одном случае оно мерное, широкое, преломляющее закономерности

эпического симфонизма. В другом — напряженное, импульсивное, связанное

с традициями симфонизма лирико-психологического. Интересной особенностью

фуги Танеева является введение в ее репризе кульминационного построения

прелюдии, что способствует укреплению единства цикла. Активизация бурлящего

фигурационного движения к концу сочинения вызывает ассоциации с финалом

бетховенской «Аппассионаты». Сходство усиливается многократным проведением

в последних тактах квартовых призывов-кличей.

Прекрасный пианист, ученик по фортепиано Н. Г. Рубинштейна, Танеев относился

к своей исполнительской деятельности с очень большой ответственностью.

Он тщательно выбирал репертуар, стремился пропагандировать творчество

наиболее ценимых им музыкантов. Ему принадлежит заслуга первого исполнения

почти всех сочинений Чайковского для фортепиано с оркестром (Концерт b-moll

он первый сыграл в Москве) и трио «Памяти великого артиста». Танеев много

играл Бетховена, особенно хорошо Четвертый концерт. В его репертуар входили

также сочинения Баха, Моцарта, западноевропейских романтиков и русских

композиторов.

Связь с традициями Танеева наиболее явно ощутима в искусстве Николая Карловича

Метнера (1879—1951). Вместе с тем Метнер — композитор с собственной, рельефно

очерченной индивидуальностью, проложивший свою линию в русской музыкальной

литературе.

О Метнере немало спорили. Одним из важнейших вопросов, вызывавших разногласия,

было отношение искусства композитора к современности. Высказывались мнения

о том, что оно ретроспективно, что Метнеру следовало родиться несколькими

десятилетиями раньше и тогда его творчество оказалось бы созвучным запросам

жизни. Находились также музыканты, видевшие в Метнере «сурового германца»

и по существу отлучавшие его от русской культуры. Особую активность в

этом смысле проявлял брат композитора — Эмилий Карлович, критик идеалистического

толка, ярый германофил (в печати он выступал под псевдонимом Вольфинг).

Н. Метнер как-то высказал мысль: «Каждый художник должен быть одновременно

и современен и стар как мир» (78, 17). В этом афоризме заключен ответ

на вопрос о сущности его собственного творчества. Сейчас, когда уже отчетливо

определились ведущие направления в развитии музыкальной литературы XX

века, стало ясным, что обращение Метнера к опыту мастеров прошлого находилось

в русле исканий многих композиторов, что, используя ценности искусства

«старого как мир», они решали, каждый по-своему, насущные проблемы художественной

культуры своего времени. В таком плане следует рассматривать и центральную

проблему творчества Метнера — обновление музыки на основе многостороннего

синтеза традиций русского и зарубежного искусства, композиционных приемов

романтиков, венских классиков ir полифонистов эпохи барокко.

В связи с этой проблемой Метнером решались и две важные задачи — обновления

тематизма и жанров музыкального творчеству. Сочинения Метнера богаты замечательными

темами. Достаточно напомнить о лейттеме, пронизывающей цикл «Забытые мотивы»

(она впервые дана во вступлении к «Сонате-воспоминанию»), о теме побочной

партии Сонаты g-moll, о темах сказок b-moll ор. 20, e-moll ор. 34. Темам

этим обычно свойствен русский колорит, в них ощущаешь связь с русским

народным песенно-танцевальным искусством. Композитор преломляет его всегда

по-своему, нередко, как в названных сочинениях, в виде трогательно-безыскусственного

лирического высказывания, иной раз несколько изысканно, сквозь призму

утонченного интеллектуализма. Есть в тематизме Метнера связи и с песенностью

немецких романтиков, с мелосом Шуберта, Шумана, Брамса. Все же русская

интонационная стихия оказалась преобладающей, особенно' в пору наступления

творческой зрелости, и это в значительной мере определяет национальный

облик музыки композитора.

Подобно Танееву, Метнер придавал громадное значение логике музыкального

развития, основу которого он видел в последовательном, тщательно продуманном

развертывании тематизма сочинения. Просматривая черновые рукописи композитора,

нетрудно убедиться в том, как много внимания он уделял отделке музыкальной

формы, стремясь пронизать ее «красной линией тематизма» (это образное

выражение неоднократно встречается в записях Метнера). «Тема, — писал

Метнер в своей книге ,Муза и мода",— есть закон для каждого отдельного

произведения. Каждая вдохновенная тема таит в себе все элементы и смыслы

музыкального языка. Она имеет свой пульс — ритм, свою светотень — гармонию,

свое дыхание — каденции, свою перспективу — форму. Она требует себе часто

в качестве вассалов иные темы. Она сама намечает, вызывает их, а часто

в цветении своем обнаруживает семена их в себе самой.

Тема не есть всегда и только мелодия., ибо, как это доказал Бах в своих

фугах и Бетховен в симфониях, она обладает способностью превратить как

бы в сплошную мелодию самое сложное построение формы. Но тема чаще всего

бывает заключена и легче всего, любовнее всего воспринимается нами в образе

мелодни. Мелодия является как бы излюбленной формой темы» (77, 47—48).

Если темы своих сочинений Метнер создавал на основе традиций народной

песенности и лирики романтиков, Уо в развитии их юн исходил из творческих

принципов мастеров доромантических эпох — барокко и классицизма. Полифоничность

мышления Мет-нера обнаруживает себя в индивидуализации голосов ткани,

нередко путем их сложных полиритмических сочетаний, в использовании имитационного,

иногда фугированного изложения и специфических для полифонии методов преобразования

тематического материала — выращивания целого из одного тематического ядра.

Связи Метнера с классицизмом шли в первую очередь через Бетховена. Метнер

чрезвычайно высоко ценил этого композитора, называл его своим учителем.

Сочинения Бетховена, особенно позднего периода, стали для Метнера отправным

пунктом в творческой работе над любимым жанром — сонатой.

Известны слова Танеева: «Метнер родился с сонатной формой». Действительно,

уже в юности, а затем на протяжении всей своей жизни Метнер тяготел к

сонатному жанру, мыслил категориями сонатных закономерностей формообразования.

Четырнадцать сонат составляют как бы «красную линию» развития его фортепианной

музыки. В сонатной форме он написал и некоторые из своих фортепианных

сказок.

Метнер подхватил тенденцию психологизации сонаты, выявившуюся в творчестве

Бетховена, западноевропейских романтиков, Чайковского. Сонаты композитора

воплотили внутренний мир человека с его диалектикой непрестанного развития

мыслей и чувств. Причем этот мир воспринимается скорее не как непосредственное

ее переживание, а как рассказ о ней. Повествовательное начало вообще очень

характерно для творчества Метнера. Оно проявляет себя в специфике интонаций

тем, в особенностях музыкального развития — последовательной «раскачке»

движения мелодики, гармонии, фактуры и других компонентов художественной

выразительности. Типичным примером такой «раскачки» уже внутри темы может

служить вступление из «Сонаты-воспоминания».

В сонатах Метнера обнаруживаются черты поэмности. Своеобразное преломление

их — насыщение некоторых сочинений характеристическими элементами других

жанров, что приводит к созданию необычных «гибридов»: соната-элегия, соната-сказка,

соната-баллада. Идея таких синтезов получила развитие в творчестве композиторов

XX века.

Сонаты Метнера разнообразны по форме, в них немало всевозможных композиционных

новшеств, обновляющих традиции жанра. Некоторые сочинения представляют

собой цикл. Такова, например, Соната-баллада Fis-dur (1912—1914). Она

состоит из сонатного allegro, интродукции и финала, включающего развитую

фугу. Это одно из наиболее поэтичных созданий композитора, в основу которого

он положил глубоко волновавшую его идею борьбы светлых и темных сил в

душе человека. На протяжении цикла происходит обострение контрастов, эмоциональных

светотеней, достигающее наибольшего напряжения в фуге. Ликующая кода знаменует

победу светлых сил.

Немало сонат написано в одночастной форме: «Соната-элегия» d-moll из Сонатной

триады (1904—1908), Соната g-moll (1910), «Соната-воспоминание» a-moll

(создание цикла «Забытые мотивы» относится к 1918—1920 годам) и другие.

Среди названных сочинений значительностью замысла выделяется Соната g-molL

Она проникнута духом напряженных исканий человеческой души, в процессе

которых происходит активизация творческих сил и мужание характера. Сонате

этой присущи особая целеустремленность и динамика развития, истоком которого

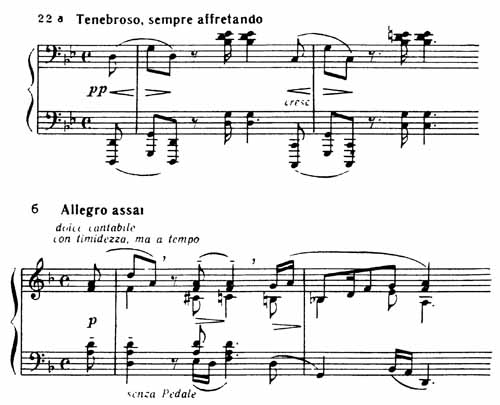

служат начальные интонации возгласов-вопросов темы вступления (пример

22 а). Мастерски разрабатываемые на протяжении всего произведения, они

оказываются семенами, из которых расцветают последующие темы (в том числе

чудесная тема побочной партии, см. пример 22 б):

Тонким поэтическим чувством проникнуты «Соната-элегия» и

«Соната-воспоминание». Второе из этих произведений необычно по своей структуре.

Обращает на себя внимание двойное окаймление— экспозиционного раздела

и всей сонаты — темой вступления, что создает особый психологический эффект:

образы прошлого возникают в памяти, словно окутанные лирической дымкой.

Примечательно также введение двойной экспозиции и последовательное обогащение

сонатного allegro новыми лирическими темами. Это обновление сонатной структуры

можно рассматривать как развитие формообразующих принципов, используемых

Моцартом в концертном жанре (но в отличие от Моцарта Метнер вводит новую

тему не только во второй экспозиции, но и JB репризе).

Многие свои сочинения Метнер называл сказками. Это пьесы, напоминающие

небольшие фортепианные поэмы или прелюдии и написанные в более или менее

явно ощутимой повествовательной манере. Образы, воплощенные в сказках,

весьма разнохарактерны. Некоторые из них были названы автором, например:

«Песня Офелии» (ор. 14, № 1), «Шествие рыцарей» (ор. 14, № 2), «Сатра-nella

— песнь или сказка колокола, но не о колоколе» (ор. 20, № 2), «Волшебная

скрипка» (ор. 34, № 1), «Русская сказка» (ор. 42, № 1).

Девятнадцать произведений объединено Метнером в три цикла «Забытых мотивов»

— ор. 38, ор. 39 и ор. 40. В большинстве «своем это песни (канцоны) и

танцы. Многие из них принадлежат к лучшим наиболее известным сочинениям

композитора: Danza festiva («Праздничный танец»), Canzona serenata («Вечерняя

лесня»), Primavera («Весна») и другие. Крупным программным циклом является

также Вторая импровизация (в форме вариаций) ор. 47.

Три фортепианных концерта Метнера продолжают линию его -сонатного творчества.

По существу это не столь симфонические произведения, сколько разросшиеся

ансамбли для многих струнных инструментов с виртуозно разработанной партией

солиста.

Метнер проявил себя большим мастером фортепианного письма. Изложение в

его сочинениях, подчас сложное, требующее высокоразвитой полифонической

техники и изощренного чувства ритма, всегда пианистично. Оно не отличается

значительной красочностью и блеском, но в нем таится немало тонких колористических

эффектов.

Метнер был выдающимся пианистом. Он окончил Московскую консерваторию с

золотой медалью (высоко ценивщий дарование своего ученика Сафонов говорил,

что ему следовало бы присудить бриллиантовую медаль, если бы таковая имелась).

В том же 1900 году молодой музыкант успешно выступил на Международном

конкурсе имени А. Г. Рубинштейна в Вене. На протяжении всей жизни Метнер

давал концерты. Он играл преимущественно собственные сочинения, но также

и других авторов (среди них — Скарлатти, Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман,

Лист, Брамс, Рахманинов).

Исполнению Метнера свойственны мужественность, волевой ритм, большой эмоциональный

накал. Слушая его записи сказок, Сонаты-баллады, Третьего концерта, обращаешь

внимание на мастерскую лепку формы, умение собрать воедино все отдельные

построения и детали, прочертить «красную линию тематизма». При этом очень

рельефно выявляется мелодическое начало. Широкий разлив мелоса наполняет

своей энергией не только ведущий голос, но и всю ткань сочинения.

Авторское исполнение — своего рода полемика с теми, кто видел в творчестве

Метнера черты ретроспективности. Красноречивым примером может служить

интерпретация Сказки e-moll ор. 34:

Ей предпослан эпиграф из Тютчева:

Когда что звали мы своим,

Навек от нас ушло.

Эти строки могут вызвать представление о том, что пьесу следует исполнять

в элегическом плане, пытаясь передать оттенок сожаления о невозвратном

прошлом. Между тем композитор играет ее иначе. Он с самого же начала заметно

динамизирует фигурации, придавая им характер сумрачно-тревожного рокота.

На этом фоне возникает насыщенно звучащая мелодия, интонируемая экспрессивно,

с волевым подчеркиванием декламационных оборотов.

Сочинения Метнера не принадлежат к числу репертуарных. Лишь некоторые

из них, и то не часто, звучат на концертной эстраде. Среди пианистов,

систематически пропагандировавших их, надо назвать ученика Метнера, профессора

Московской консерватории А. В. Шацкеса. Он играл многие произведения учителя.

Исполнение Шацкеса подкупало своей одухотворенностью, тонким владением

фортепианным звуком, мягкостью туше. Некоторые из лирических тем в его

трактовке глубоко врезались в память. Есть превосходные записи отдельных

сочинений композитора, сделанные крупными пианистами — Э. Гилельсом (Соната

g-moll), М. Юдиной (две сонаты ор. 11), Т. Николаевой (Третий концерт).

С интересными циклами метнеровских концертов выступает Ю. Понизовкин.

Метнер внес немалый вклад в русскую музыкальную культуру, воплотив в области

фортепианной музыки идеи Танеева о широкой разработке традиций мирового

искусства и их многостороннем творческом синтезе. На этом пути, как мы

увидим, у него нашлись последователи среди талантливых композиторов, продолживших

его дело уже в предреволюционные годы и затем после Октябрьской революции.

Крупнейшая роль в развитии и обновлении отечественной фортепианной литературы

конца XIX — начала XX века принадлежит Рахманинову и Скрябину.

Сергей Васильевич Рахманинов (1873—1943) вошел в историю мировой музыки

не только как великий русский композитор, но и как один из величайших

пианистов всей ее истории. Этот гений фортепиано обладал даром ярчайшего

творческого высказывания на инструменте. Своей композиторской и исполнительской

деятельностью он внес выдающийся вклад в музыкальную культуру, создав

самобытные художественные произведения и сам «озвучив» их, благодаря чему

они оказывали и оказывают на слушателей особенно сильное воздействие.

Искусство Рахманинова, кровно связанное с традициями русской музыкальной

классики XIX века, продолжило и обогатило их в условиях нового исторического

периода, в пору нарастания демократического подъема 1890—1900-х годов.

Уже в ранних сочинениях композитора чувствуются веяния общественного пробуждения.

Творческое воображение музыканта влекут образы сильной личности, исполненной

благородных гуманистических стремлений и воли к борьбе за их осуществление.

Аналогичные влечения испытывали тогда и некоторые другие деятели русской

художественной культуры, не разделявшие толстовской идеи «непротивленчества».

Среди них надо в первую очередь назвать молодого Горького, страстно искавшего

в окружавшей жизни нового героя.

Образ сильной личности формируется в ранних сочинениях. Рахманинова —

в опере «Алеко», в Первом фортепианном концерте, в Прелюдии cis-moll из

«Пьес-фантазий». Он проходит через все творчество композитора, возникая

иногда в виде музыкального портрета или монологического высказывания,

большею же частью присутствуя как бы незримо и обнаруживая лишь те или

иные свои грани. Образ этот автобиографичен. В нем ясно ощутима личность

самого Рахманинова, человека со сложной психикой, испытывавшего порой

состояние депрессии и неверия в себя, но в основе своей необычайно волевого,

мужественного, исполненного душевного благородства и при всей своей внешней

замкнутости, наделенного большим отзывчивым сердцем.

Творчество Рахманинова не эволюционировало так стремительно, как искусство

некоторых других музыкантов того времени. Но оно изменялось, и весьма

существенно. В нем обнаруживалась все большая полнота жизневосприятия

и многогранное преломление явлений действительности.

Рахманинов любил народную песню, считал ее той почвой, на которой должно

развиваться композиторское творчество. В своих сочинениях он использовал

многие интонационные, ладогармонические и полифонические элементы русского

фольклора. Примечательно обращение Рахманинова к древнерусской песенности

(«Всенощная», Третий концерт, особенно главная тема первой части, некоторые

Этюды-картины). Этой своей творческой работой он, подобно Бартоку и Фалье,

способствовал расширению народно песенных истоков, питавших европейскую

музыку, что сыграло немаловажную роль в процессе ее обновления.

Рахманинов создал высокохудожественные образы народа. В них привлекает

не только мастерское использование фольклора, но и свойственная им яркость

эмоционального колорита, их особая экспрессивность, воплотившая в себе

свежие веяния эпохи общественного пробуждения. Широко известен Этюд-картина

Es-dur ор. 33, отразивший впечатления от праздничных народных гуляний.

Духом старой, «раскольнической» Руси веет от эпически сурового Этюда-картины

c-moll ор. 39, № 7. Другое сочинение того же опуса, заключающее цикл (D-dur),

напротив, как бы устремлено в будущее. Призывные звуки колоколов, организованные

чеканным, маршевым ритмом, вызывают ощущение душевного подъема и волевой

собранности. В этом Этюде, едва ли не в большей мере, чем в каком-либо

другом произведении композитора, слышатся отголоски общественных настроений

кануна Октябрьской революции.

Творческая потребность в отражении мира реальной действительности проявилась

у Рахманинова не только в передаче эмоциональной атмосферы времени и образов

народа. Глубоко любивший русскую природу, он стал одним из вдохновенных

ее певцов. Рахманинов не проявлял большого интереса к звукописи, хотя

его сочинениям изобразительный элемент не чужд: в них выразительно передано

ощущение воздушной среды, широких земных просторов, различных оттенков

освещения. Все же в основе своей это — пейзажи-настроения, призванные

запечатлеть прежде всего эмоциональное переживание виденного.

Творчество Рахманинова богато лирическими образами, проникнутыми глубоким

поэтическим чувством природы (Прелюдии D-dur и Es-dur op. 23, романсы

«Островок», «Сирень» и многое другое). Некоторые из его сочинений воспроизводят

впечатления от могучих бушующих сил природы (Четвертый музыкальный момент

e-moll). На протяжении 1890-х и в начале 1900-х годов композитор проявлял

творческий интерес к образам весны. Помимо романсов «Апрель», «Весенние

воды» и кантаты «Весна», к этой линии творчества можно отнести и Прелюдию

B-dur ор. 23, примечательную героизацией темы расцвета светлых сил жизни.

Со второй половины 1900-х годов в связи с общим омрачением рахманиновского

творчества в условиях тяжелой общественной реакции образы весеннего обновления

застилаются наплывами новых творческих замыслов. Возникают музыкальные

пейзажи, проникнутые чувством грусти, тоски: Этюд-картина g-moll ор. 33

в характере элегии-баркаролы, с явно ощутимым трагедийным подтекстом;

Этюд-картина a-moll op. 39, № 2— своего рода параллель образу покоя в

симфонической поэме «Остров мертвых»; Этюд-картина es-moll ор. 33 — образ,

вызывающий в душе человека мрачные, гнетущие переживания.

Для Рахманинова, композитора, тяготевшего к монументальным художественным

замыслам, и пианиста безграничных виртуозных возможностей, идеальной формой

творческих высказываний стал жанр фортепианного концерта. Четыре концерта

и «Рапсодия на тему Паганини», фактически — пятый концерт, составляют

ведущую линию в художественном наследии музыканта. Эти сочинения были

своего рода фокусными, вобравшими типические черты искусства Рахманинова

на разных этапах его развития, а вместе с тем отразившими узловые моменты

в становлении творческой личности их автора.

Индивидуальность Рахманинова отчетливо выявилась уже в Первом фортепианном

концерте fis-moll op. 1 (1891). Многозначительна антитеза, данная автором

во вступлении к первой части и воспринимаемая как эпиграф ко всему сочинению:

начальная фанфара оркестра, близкая по характеру зловещим темам фатума,

и, словно вызов ему смелой души человека-борца, могучий шквал октав-аккордов

в партии солиста, утверждающего мощь своей личности. В дальнейшем возникают

основные темы произведения, характеризующие облик сильной личности — героя

музыкального повествования. Сперва это главная тема, скорбная и в то же

время мужественная, таящая в себе богатые импульсы для широкого полноводного

развития, которое в полной мере осуществляется в заключительной каденции

— патетическом монологе солиста. Об этой теме, как и о многих других,

родственных ей, можно было бы сказать крылатыми словами Горького: «Человек

— это великолепно! Это звучит. гордо». Последующие лирические темы дополняют

характеристику главного образа новыми чертами, символизируя стремления

человека к свету, счастью.

Этот концерт был неравноценным в своих трех частях — вторая и третья уступали

по своим художественным достоинствам первой. В 1917 году автор переработал

сочинение, кое-что написав в нем заново, развив партии солиста и оркестра.

Концерт стал более целостным, симфонически насыщенным и виртуозным. Но

в нем ощу-тимо известное несоответствие между мелосом ранней поры творчества

и другими элементами музыкального языка, заметно усложнившимися и отражающими

иную фазу художественного развития композитора.

Второй фортепианный концерт c-moll (1901)—этапное произведение, ознаменовавшее

высокий расцвет искусства Рахманинова. Гениальная тема главной партии

первой части — ярчайший образец творческого высказывания сильной личности

(личностный элемент подчеркнут и необычным для данного жанра сольным,

художественно очень значительным вступлением фортепиано). Тема эта одновременно

создает представление о могучей народной силе, которая всколыхнулась призывными

звуками вещего колокола, осененного традициями героического прошлого и

зовущего к новым великим свершениям. Последовательное становление образа

от экспозиции через разработку к репризе ознаменовано все большим его

мужанием, кристаллизацией в нем черт героики. Дальнейшая активизация героического

начала происходит в финале, где развитие постепенно приобретает черты

драматически напряженного массового действия, порой доходящего до конфликтных

столкновений враждующих сил (в исключительно динамичном исполнении автора

они вызывают впечатление настоящих батальных сцен).

Ярко индивидуальный и наряду с этим широкий, общезначимый характер присущ

лирическим темам концерта. Относительно Солее личным представляется лирическое

высказывание в побочной партии первой части. В Теме Adagio sostenuto эмоциональный

мир человека насыщается поэзией природы, неоглядных просторов родной земли.

В коде финала лирический образ приобретает еще более общезначимый смысл,

вырастая в заключительной теме-гимне во всенародное славление светлых

сил жизни. Так возникает целостная художественная концепция мировосприятия,

значительно более полнокровно и глубоко отражающая реальную действительность,

чем в Первом концерте.

Творческие тенденции, типичные для рахманиновского искусства в период

между двух революций, ярко представлены в Третьем фортепианном концерте

d-moll (1909). Если Второй концерт — кульминация весеннего расцвета искусства

композитора, то это произведение — плод деятельности художника, вступившего

в период своей полной зрелости и обретшего значительно более широкий взгляд

на мир. В рамках трехчастного концертного цикла воплощена целая фортепианно-оркестровая

симфония. Ее воспринимаешь как грандиозную эпопею о судьбах русского народа,

родной страны. Образный строй сочинения разнохарактерен и вместе с тем

мастерски спаян единой художественной концепцией. От лирических раздумий,

то сумрачных, то расцветающих мечтой о счастье, автор ведет свое музыкальное

повествование к остроконфликтным трагедийным ситуациям, к столкновениям

могучих противоборствующих сил, в процессе которых выковывается волевое

жизнеутверждающее начало, заявляющее о своей победе в коде финала великолепной

гимнической темой. Подобно «Поэме экстаза» и «Прометею» Скрябина, это

было в тяжелые годы реакции ^лучом света в темном царстве», свидетельством

неумиравшей в русском искусстве идеи торжества сил света и разума.

Творческие искания Рахманинова последующего времени запечатлены в Четвертом

концерте и «Рапсодии на тему Паганини». Четвертый концерт c-moll, начатый,

по-видимому, еще в 1914 году и завершенный в 1927, — произведение переходное.

В нем немало вдохновенно написанных страниц, но он неоднороден по стилистике

и ему недостает столь же цельной и новой драматургической концепции как

предыдущим сочинениям этого жанра. Подлинно новым и уже заключительным

этапом в развитии Рахманиновым концертно-симфонической музыки стала «Рапсодия

на тему Паганини» (1934). По сравнению с Третьим и Четвертым концертами

в ней значительно рельефнее выявлен трагедийный конфликт. Он раскрывается

в столкновении двух образных сфер — жизни и смерти. Первая запечатлена

в теме гениального скрипача, интенсивна разрабатываемой на протяжении

всего произведения и составляющей основу его вариационного развития. Музыкальное

воплощение второй сферы — тема Dies irae, неоднократно использованная

композитором в его поздних сочинениях. Введение этой темы вносит в вариационный

цикл черты свободно трактованной сонатности.

В «Рапсодии» вновь в полный голос заявляет о себе герой рахманиновского

искусства. Этот новый музыкальный «автопортрет» рисует стареющего художника,

воспринимающего жизнь уже не с прежним полнокровием, несколько аскетично.

Пора весенних упований и безотчетных юношеских радостей для него давно

миновала, продолжая напоминать о себе лишь иногда, в дорогих сердцу воспоминаниях

(серединный раздел сочинения со светлой кульминацией— XVIII вариация).

Но энергия духа в нем не иссякает. Она становится концентрированным выражением

творческой волну необоримой в своих стремлениях, вовлекающей в свой безудержный

полет даже саму смерть (кратковременное появление «под занавес» темы Dies

irae, преображенной, не противопоставляемой теперь главной теме, а сливающейся

с ней в безудержно несущемся-потоке ее вариационного развития) }:.

Концерты Рахманинова принадлежат к наиболее значительным-образцам этого

жанра. Продолжая традиции романтического концерта, композитор, как мы

видели, существенно обновил их образный строй. Отражение во Втором и Третьем

концертах в столь яркой художественной форме передовых общественных явлении,

связанных с русским освободительным движением, имело принципиально важное

значение не только для отечественной, но и для всей мировой концертной

литературы. Рахманинов способствовал обновлению концертного жанра и созданию

особой его разновидности, для которой характерно преобладание монологического

начала (54, 51). Черты монологичности, наметившиеся уже в Первом концерте,

наиболее отчетливо обнаруживаются во Втором и в Третьем. Используя в них

разные формы сочетания сольной и оркестровых партий, композитор с самого

же начала подчеркивает ведущую роль солиста, поручая ему исполнение либо

вступительной темы (во Втором концерте), либо главной (в Третьем концерте).

Благодаря этому слушатель сразу же концентрирует свое внимание на личности

героя музыкального повествования, его внутреннем мире, и через этот внутренний

мир начинает воспринимать образы внешнего мира, запечатленные в произведении.

Многочисленные фортепианные пьесы Рахманинова составляют как бы окружение

концертов, близкое им по своим образам. Обращаясь в юности к самым различным

жанрам — элегии, серенаде, баркароле, юмореске, вальсу, мазурке и другим,

композитор в дальнейшем сконцентрировал свое внимание только на двух —

прелюдии и этюде-картине. В этом сказалась общая тенденция времени— стремление

к более свободному, обобщенному творческому высказыванию. Но это не привело

Рахманинова к отказу от использования некоторых выразительных элементов,

характерных для других жанров, вследствие чего прелюдии и этюды-картины

приобрели свойства сочинений синтетических в жанровом отношении. Никак

нельзя сказать и того, что ограничение двумя жанрами привело к сужению

образной сферы фортепианных пьес композитора. Напротив того — в последних

сериях пьес она шире, чем в ранних.

Рахманинов не делал резких различий между двумя облюбованными им жанрами

фортепианных пьес. Отказавшись в своих последних сериях ор. 33 и ор. 39

от названия прелюдии и заменив их новым — этюдом-картиной, он, очевидно,

хотел подчеркнуть, что стремился к созданию виртуозных произведений, но

не инструктивного плана, а художественного, и, быть может, даже с образностью

определенного типа — картинной. Тенденции этого рода наметились уже в

предшествующих этюдам прелюдиях ор. 23 и ор. 32. Некоторые из них можно

было бы с таким же правом назвать этюдами-картинами, как пьесы ор. 33

и 39.

Во многих пьесах проявилось стремление автора к динамизации сочинений

малой формы. Уже в юности композитор заметно обновляет некоторые традиционные

жанры фортепианной миниатюры, насыщая их ораторским пафосом, мужественной

экспрессией, волевой ритмикой (особенно характерны в этом смысле Элегия,

Юмореска, Баркарола). Среди прелюдий и этюдов-картин немало произведений

с масштабным замыслом, написанных в широкой концертной манере. Некоторые

из них, такие, как Прелюдия cis-moll или Этюд-картина a-moll ор. 39, №

6, несмотря на их небольшие размеры, могут быть названы фортепианными

поэмами.

Помимо пяти концертных сочинений для фортепиано с оркестром и многих пьес

Рахманинов создал две сюиты для двух фортепиано, две сонаты, два вариационных

цикла. Обе сюиты — первые столь значительные образцы этого жанра в России

— приобрели широкое распространение в исполнительской практике. Сонаты

занимают в творческом наследии композитора относительно скромное место.

В Первой сонате сказался недостаток, свойственный и некоторым пьесам Рахманинова:

неадекватность масштабного замысла (в данном случае — воплощение образов

«Фауста» Гёте) его реализации, подмена подлинной глубины мысли ораторской

риторикой. Вторая соната интереснее по тематизму и более цельна по форме.

Характером своей музыки она несколько напоминает сонаты Глазунова, но

манера творческого высказывания в ней типично рахманиновская — более темпераментная

и страстная. Из двух вариационных опусов значительно удачнее оказался

второй — «Вариации на тему Корелли». Написанный незадолго до «Рапсодии

на тему Паганини», он общими своими контурами намечает последующий симфонический

цикл, хотя и без столь сильного заострения драматургического конфликта.

Новая образность музыки Рахманинова потребовала для своего воплощения

специфические средства выразительности, своеобразного их синтеза. Рахманинову

удалось особенно удачно сочетать композиционные приемы, разработанные

представителями ли-рико-психологического и жанрово-эпического направлений

русской музыки, интонационную экспрессию мелоса с монухментальной широтой

его развертывания, ритмику внезапных волевых импульсов, и постепенных

накоплений энергетического потенциала путем плавной «колокольной» раскачке

движения. На этой основе сформировался особый тип динамизма, присущий

искусству Рахманинова —

композитора и исполнителя. Энергетические ресурсы этого динамизма в музыке

Рахманинова обусловлены специфическими свойствами ее тематического развития,

осуществляемого как конфликт сил стремления и торможения, который нередко

приводит к последовательному расшатыванию тормозящих интонационных устоев

и прорывов их в кульминациях. Этот основополагающий для рахманиновского

искусства энергетический принцип уже использовался в музыкальной литературе.

Он отражает опосредованно диалектические закономерности конфликтного развития

в природе, человеческом обществе, произведениях искусства. Первый, кто

начал его интенсивно разрабатывать, был Бетховен. Не случайно, конечно,

этот тип музыкального развития возникает в первую очередь при воплощении

конфликтной тематики и в те исторические периоды, когда она вызывала к

себе повышенное общественное внимание. Каждый крупный композитор искал

свои пути решения проблемы. Рахманинов, глубоко русский по своему складу

музыкант, нашел их, обратившись к традициям родного национального искусства.

Во многих произведениях он дал интересные, высокохудожественные образцы

сочетания приемов конфликтного развития с эпической «колокольной» раскачкой

и характерным для русской песенности опеванием интонационных устоев.

Очень показательна в этом отношении Прелюдия eis-moll. В основе ее тематизма

два мотива. Один, начальный,— императивный, «колокольный» призыв. Другой

мотив — словно отклик на призывный звук колокола человеческой души, ее

робких интонаций, стремлений, гаснущих в интонациях стона, вздоха (cis

2, е2, dis 2У d2, his1).

Строго согласованное развитие обоих мотивов приводит одновременно к активизации

обшей колокольной раскачки движения и интонаций стремления: происходит

взаимодействие крупнопланового макроритма и микроритма отдельных мотивов.

При этом" нисходящий колокольный мотив, вызвав к жизни интонации

стремления, в дальнейшем все более явно выполняет роль тормозящего начала,

способствуя накоплению ритмической энергии и ее внезапному прорыву с наступлением

среднего раздела пьесы (Agitato).

Именно так трактует свой замысел автор, исполняя Прелюдию. К сожалению,

некоторые пианисты, особенно учащиеся, не понимают того, что понижение

шкалы громкостных оттенков в нотах отнюдь не всегда требует ослабления

энергии ритма. И что несовпадение линий «внешнего» и «внутреннего» динамического

развития, как в данном случае, более соответствует характеру музыки.

В среднем разделе активизирующиеся интонации стремления «размывают» октавные

ходы басов, тормозившие поступательное движение. Мощное нагнетание энергии,

созданное неудержимо несущимся звуковым потоком, тормозится внезапно выросшим

на его пути могучим мотивом-зовом. Эта преграда как бы аккумулирует накопленную

в среднем разделе ритмическую энергию перед репризой, где завязывается

поистине титаническая борьба между динамизированными интонациями стремления

и торможения. Вновь, но уже на более высоком уровне энергетического напряжения,

возникает взаимодействие эпически-размеренного колокольного макроритма

и активных наступательных импульсов микроритма отдельных интонаций.

Основополагающий энергетический принцип развития является тем важнейшим

механизмом, при помощи которого Рахманинов осуществляет «бесконечное»

развертывание своих мелодий. Так, во Втором концерте, в теме главной партии

первой части накоплению мелодического напряжения способствует повторное

звучание секундовой интонации, постепенно расшатывающей опорный' тонический

звук до. Прорвав этот тормозящий устой, мелодическая энергия как бы по

инерции устремляется сперва к нижележащим звукам, затем завоевывает близлежащее

звуковое пространство по главному, восходящему направлению своего движения

и, наконец, после краткого отлива вновь возвращается к тоническому звуку.

Возникает новое, более мощное его «расшатывание», которое приводит к рывку

мелодии на интервал малой сексты вверх. В дальнейшем для динамизации развития