Открытия, сделанные Моцартом в «Дон-Жуане»,

получилиг дальнейшее развитие в «Волшебной флейте». В последней своей

опере композитор поставил перед собой другие задачи и решал их в рамках

другого жанра, но оба произведения — явления родственные и равновеликие.

Мы не можем сказать того же о «Cosi fan tutte» и «Милосердии Тита», созданных

почти одновременно. В «Cosi fan tutte» Моцарт вновь обратился к жанру

комедии нравов на злободневный венский сюжет, истолковав его на этот раз

ближе к духу бурлески, то есть придав построению большую импровизационность,

а характеристикам — подчас гротескную остроту1. Осуществляя этот оригинальный

замысел, он в чем-то оказался зрелее и свободнее, чем даже в «Свадьбе

Фигаро», но отсутствие значительной идеи снизило уровень его достижений;

при: всем своем остроумии опера не смогла стать в один ряд с предшественницей.

С. «Милосердием Тита» произошло обратное: опера, предназначавшаяся ко

дню -коронования Леопольда II, оказалась проникнута высокими гуманистическими

чувствами; однако традиционный сюжет из жизни древнего Рима и официальный

жанр дворцовой серенады сковали свободу моцартовского письма. Самое обращение

к античной теме было на пути композитора таким же эпизодическим, как попытка

Гете возродить в «Ифигении» античную гармонию форм.

Для автора «Дон-Жуана» необходимы были иные горизонты, иные масштабы.

О том, что перед ним неотступно стояла более высокая цель, свидетельствовали

три симфонии 1788 г., обладавшие той же смелостью и объемностью мысли,

той же новизной психологического содержания, что и его оперные шедевры.

Мало того, в С-сшг'ной симфонии проявилась подлинно эпическая мощь, до

сих пор не свойственная оркестровому почерку композитора. С полной непринужденностью

объединил в ней Моцарт жизнелюбивый мир бытовой песни с кругом отвлеченных

философских образов, нашедших выражение в подчеркнуто строгих полифонических

темах и сложных приемах развития. Характерно, что сопоставления такого

рода мы найдем и в «Волшебной флейте», где их нельзя не поставить в прямую

связь с социально-философской проблематикой, все более привлекавшей Моцарта

в последние годы деятельности.

Годы эти совпали с критическим периодом истории Австрии. Революционные

события, потрясшие Францию, отозвались здесь глуше, чем где бы то ни было,

и обычное течение общественной жизни казалось ненарушенным. Однако внутренние

и внешние противоречия, издавна раздиравшие монархию Габсбургов, день

ото дня становились острее. Смерть Иосифа II (1790) как бы положила конец

иллюзорному благополучию страны: централизаторская его политика вызвала

бурное сопротивление в неавстрийских землях. Еще при жизни императора

Бельгия, созвав революционное Национальное собрание, объявила себя независимой.

Одновременно назревало восстание в Венгрии. Извне Австрия подвергалась

в эти годы сильнейшему давлению влиятельных держав, втягивавших ее в войну

против молодой французской республики. В подобных условиях надежды, которые

австрийская интеллигенция возлагала на своих просвещенных монархов, неминуемо

должны были рухнуть. И действительно, новый правитель Леопольд II (кстати,

тоже охотно цитировавший Вольтера и Монтескье) постарался незаметно ликвидировать

сомнительные свободы, дарованные народу его предшественником. Под благовидным

предлогом было отменено постановление о раскрепощении крестьян; в городах

строгая цензура и усиленная деятельность тайной полиции должны были убедить

горячие головы в беспочвенности их мечтаний. Но остановить начавшееся

брожение не удавалось, и оппозиционная мысль все активнее искала выхода.

Подлинной революционности ей недоставало и теперь; даже наиболее радикальные

кружки, изучавшие опыт французской революции, видели свою задачу не в

ниспровержении строя, а в «распространении идей свободы среди населения».

Идеалом «Союза демократов» — движения, выросшего на основе подобных кружков,

— было создание в Австрии конституционной монархии. На этой почве оказался

возможен и временный контакт австрийских демократов с членами масонских

лож, являвшихся в ту пору своеобразными центрами просветительской пропаганды.

И те и другие все еще были убеждены, что стоит внушить людям правильные

понятия о правах человека и гражданина, об ответственности правительства

перед народом, о праве народа участвовать в управлении государством, как

будет достигнуто желанное общественное равновесие. Эти идеи некоторое

время распространялись в Австрии открыто, в брошюрах и журналах; в 90-е

годы таких брошюр выходило множество, и, пока цензура не наложила на них

запрет, они служили предметом самого широкого обсуждения.

При всей наивности подобных диспутов лучшая часть австрийской интеллигенции

действительно являлась распространительницей свободолюбивых идей. Не случайно

именно из ее рядов выделились деятели «Союза равных» — наиболее радикальные

представители оппозиционной буржуазии. Эти австрийские и венгерские «якобинцы»,

борясь с абсолютизмом, выдвигали более конкретные требования: одним из

общих их лозунгов было прекращение войны с революционной Францией; венгры

добивались и восстановления независимости венгерской нации. j Поэты и

писатели, военные и ученые, юристы и промышленники, входившие в этот союз,

вскоре (в 1795 г.) предстали перед судом, обвиненные в государственных

преступлениях; одни были безжалостно казнены, другие замучены в тюрьмах.

Но в начале 90-х годов никто из них не мог предвидеть своей участи. Большинство

«якобинцев» жило деятельной, общительной жизнью, влияя на окружающих своей

убежденностью и внося даже в светские отношения дух строгого мужского

братства.

В этой атмосфере оппозиции и зародился замысел «Волшебной флейты». Спешим

оговорить, что отнюдь не имеем в виду причастность Моцарта к одной из

оппозиционных групп или близкого знакомства с кем-либо из видных деятелей

«Союза равных». Он мог вообще ничего не знать и не слышать о подобных

объединениях — речь идет только об атмосфере, царившей в кругах интеллигенции,

то есть об идеях, являвшихся в то время общим достоянием, о людях, привлекавших

внимание своей внутренней значительностью, о литературных образах, питавших

фантазию современников в силу родства с воображаемым идеалом, о постоянных

смутных, но радостных попытках представить себе будущее человечества.

Все это не могло пройти мимо Моцарта, тем более что по своему темпераменту,

склонностям, суждениям, наконец, жизненному опыту он волей-неволей должен

был разделять оппозиционные настроения. К тому же он был масоном, и взгляды

этой организации исповедовал со всей свойственной ему искренностью.

Членом ложи он стал еще в 1785 г. и тогда же вовлек в нее сначала отца,

а затем и лучшего своего друга — старого Гайдна. К своим масонским обязанностям

Моцарт относился с трогательной серьезностью, о чем свидетельствует, кстати,

и чудесная, очень новая и демократичная по звучанию хоровая музыка, предназначенная

для собраний ложи. Вряд ли можно предположить, что у Моцарта никогда не

возникало сомнений в целесообразности подобного союза, — для этого он

обладал слишком острым и насмешливым умом. Вероятно, не все удовлетворяло

его и во взаимоотношениях «братьев», особенно высокопоставленных; недаром

в последние годы он носился с идеей основать собственную ложу под названием

«Грот».

Но основные стремления масонов находили в сердце композитора горячий отклик.

Возможность построить общество на новых, разумных началах, объединить

людей узами любви и братства, склонить их к духовному совершенствованию

отнюдь не казалась ему несбыточной мечтой, тем более что масоны ставили

себе, казалось бы, скромные и вполне выполнимые просветительские цели:

сначала сплотить малый круг людей, способных добиваться добродетели и

мудрости, а затем, исходя из этого первичного круга, приобщать к будущему

великому братству все большее количество людей. Подобные иллюзии, получившие

символическое выражение в масонских эмблемах и культовых действиях, разделяли

с Моцартом многие великие умы эпохи, такие как Лессинг, Гете, Виланд,

Гердер, Экхоф, Шредер. Все они жаждали увидеть в масонском союзе прообраз

желанного объединения всего человечества. Импонировало Моцарту и стремление

масонов создавать искусство, предназначенное для широких кругов народа

и способное пробуждать высокие душевные порывы. Наконец, членами и. руководителями

лож были люди, пользовавшиеся глубочайшим его доверием. Одним из вождей

венских масонов был, например, Иозеф Зонненфельс — театральный деятель

и профессор политических знаний, открывший в венском университете поход

против суеверия, авторитета церкви и средневековых традиций в юриспруденции.

Не менее активную роль играл Игнац фон Борн — известный естествоиспытатель,

стремившийся сделать свою ложу («Подлинное единодушие») научным обществом,

«академией свободы совести и мысли». Моцарт принимал в его деятельности

живое участие, и облик самого Борна, с которым Моцарт был очень дружен,

в известной мере мог послужить прообразом для Зарастро.

После смерти Иосифа II масонство в Австрии подверглось сильнейшим преследованиям.

Феодальная реакция ставила масонство в связь с якобинцами. В нем видели

аллегорическое прославление французской революции 1. Это вызвало новый

прилив интереса к «вольным каменщикам» в широких общественных кругах и

заставило членов лож еще упорнее распространять свои идеи среди населения.

В эту пору Моцарт получил заманчивую возможность высказать волновавшие

его мысли в наиболее доступной и наглядной для широкого слушателя форме

— в форме сказочной оперы; возможность эту предоставил ему народный театр.

Дело в том, что к концу 80-х годов в Леопольдштадт-театре с неожиданной

яркостью расцвел еще один жанр, открывший новые перспективы для Каоперля,—

жанр волшебной музыкальной комедии. Собственно, особой неожиданности тут

не было: в репертуаре театра было несколько старых пьес Курца-Бернардона,

построенных в виде цепи фантастических приключений. Но участвовавшие в

них боги, чудовища и пустынники отжили свой век вместе с оперой XVII века.

Публика предместий относилась к ним с полнейшим безразличием, а иногда

и с насмешкой. В то же время тяготение к сказочной тематике, наперекор

трезвым, рационалистическим установкам предшествующего десятилетия, в

80-е годы заметно усилилось: сборники сказок, фантастических рассказов

и поэм, появлявшиеся все в большем количестве, вызывали у читателя широкий

интерес. Особенно большой популярностью пользовались в Вене произведения

Виланда и «Народные сказки» Музеуса (1782—1786 гг.). Они-то и послужили

материалом для нового волшебного зингшпиля.

Создателями жанра были Хенслер и Иоахим Перинэ, появившийся в театре к-концу

десятилетия. По инициативе Хен-слера театр вот уже пять лет как начал

восстанавливать старинные комедии с машинными эффектами, приспосабливая

их к современным условиям. Одна из них, поставленная в 1785 г. под новым

заголовком «Филибер и Каспар в царстве фантазии, или Женщины вернее мужчин»,

надолго удержалась в репертуаре. Мало того, ее сюжет — освобождение дочери

феи из рук злого волшебника принцем Филибером и его слугой Каспаром —

послужил основой для бесконечных вариаций на ту же тему. Словом, зингшпиль

имел успех из ряда вон выходящий, и после второй сказочной постановки

«Счастье кругло как шар, или Чествование Касперля» (1789 г.) стало ясно,

что театр напал на золотую жилу. Сказочная фантастика в свободном смешении

с современным злободневным бытом дала возможность актерам применить все

богатство приемов, накопленных народным театром; авторам же помогла создать

образы, (привлекавшие своей конкретностью, но не стесненные узкоместными

рамками. Яркое, фантастически пестрое зрелище, так ценившееся венцами

в старых волшебных пьесах, объединилось в этих спектаклях с вполне современными

психологическими и социальными характеристиками.

Окончательное утверждение нового жанра связано с пьесой Перинэ «Каспар-фаготист»,

написанной по мотивам сказки Либескинда «Аулу» (из вилаидовского «Джиннистана»).

Она появилась на сцене в 1791 г., всего за несколько месяцев до «Волшебной

флейты». К этому времени увлечение волшебным зингшпилем охватило и другие

театры предместья; между ними и Леопольдштадт-театром началось оживленное

соперничество. Все же «Каспар-фаготист», в силу своих литературно-музыкальных

достоинств, а вернее, благодаря блестящей игре Ларохе, пользовался у венцев

успехом исключительным. Перинэ действительно сумел показать дарование

Ларохе в самом выгодном свете, пустив в ход и старые испытанные трюки

из репертуара Гансвурста, и ряд новых остроумных штрихов и деталей.

Моцарт, специально приехавший смотреть спектакль мог лицезреть знаменитого

комика во всем его блеске. Это должно было освежить в его памяти с детства

знакомые очертания национального комедийного героя. Однако пьеса Перинэ,

судя по письму к жене, особого впечатления на него не произвела. В то

время его воображение уже целиком было захвачено «Волшебной флейтой» —

он писал ее для нового, не так давно открытого народного театра во Фрейхаузе.

Театр этот содержал его старый приятель Шиканедер, ему и суждено было

стать посредником в окончательном сближении Моцарта с народной сценой.

Значение этого события в жизни композитора нельзя достаточно оценить,

не представив себе сложности тогдашних его взаимоотношений с высокими

покровителями, коллегами и публикой. «Ученая братия» придворных музыкантов

могла рассматривать приход композитора в народный театр как откровенный

вызов, в лучшем случае как легкомысленный поступок, способный уронить

достоинство придворного композитора (Моцарт получил это звание в 1788

г. и с тех пор считался обласканным императором); да и «наверху» затея

написать народную оперу могла быть принята неблагосклонно.

Как ни велик был успех театров предместья (пусть даже у самой изысканной

публики), между императорской и народной сценой все еще существовала неписаная,

но строгая граница. Даже всеобщие баловни Вены — Венцель Мюллер и Павел

Враницкий—получали признание лишь в рамках определенного амплуа. Это были,

так сказать, композиторы-песенники, не претендовавшие на высокие музыкальные

жанры.

Моцартовские же оперы шли на сцене Бург-театра, находившейся под непосредственным

покровительством императора и считавшейся цитаделью хорошего литературного

и музыкального вкуса. К тому же, делая рискованный шаг в сторону «низкого

жанра», композитор не был уверен, что венский обыватель, привыкший к простодушию

Мюллера, поймет и полюбит его музыку: ведь даже искушенной публике Бург-театра

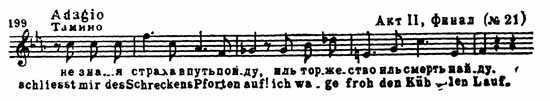

она казалась подчас слишком утонченной и сложной.

Поэтому мы не вполне разделяем уверенность Роммеля в том, что, приступая

к работе, Моцарт не мог и не должен был испытывать никаких колебаний.

Питаясь достижениями народной сцены в течение всей творческой жизни, он

до сих пор все-таки подчинял свои замыслы требованиям «высокой» драматургии;

они господствовали даже в «Дон-Жуане», где Моцарт, казалось бы, проник

в самую глубь закономерностей народной драматургии. Ведь Лепорелло так

и не получил в его концепции той самостоятельной роли, какая обычно предоставлялась

комику на народной сцене. Но теперь, приняв предложение Шиканедера, он

с открытым сердцем готов был переступить границу, отделявшую его от «низкого»

комедийного жанра, и отнюдь не собирался нарушать его исконные привилегии.

Комический герой в народной опере должен был получить такой же удельный

вес, такой же характерный национальный облик, ту же свободу высказывания,

какими обладали его предшественники в венской комедии. С неменьшей силой,

однако, влекли к себе Моцарта и поэтические традиции старых боевиков народного

театра — их философские сюжеты и образы героев, являвшихся носителями

этических идеалов.

Жанр волшебного зингшпиля позволял легко совместить обе тенденции; к тому

же Шиканедер оказался незаменимым для него сотрудником, а подчас и толкачом.

Предложив написать «Волшебную флейту»,

он помог Моцарту окончательно сбросить условную оболочку итальянского

жанра, открыто воспользоваться национальным сюжетом, языком и образами,

а это значит, что Шиканедер сыграл в творческой жизни композитора не меньшую,

если не большую роль, чем да Понте. Тем не менее ни одна работа Моцарта

не вызывала в научной литературе столько споров и разногласий, как «Волшебная

флейта», ни с одной не связано столько упорных попыток очернить отношения

композитора и либреттиста.

До последнего времени многие критики за рубежом готовы были попросту отрицать

авторство Шиканедера, считая, что либретто — дело рук Карла Людвига Гизеке;

Шиканедеру приписывались только наиболее слабые места текста и неуклюжие

или вульгарные обороты речи. Другие вообще не принимали либретто всерьез,

рассматривая его как пошлую поделку, перегруженную дешевыми машинными

эффектами, суетней на сцене и дурацкими шутками. Но эти явно несправедливые

суждения, равно как и отрицание роли Шиканедера в создании «Волшебной

флейты», целиком вытекают из недооценки специфики народного театра.

В подобных суждениях все еще звучат отголоски предубежденного отношения

просветителей к народной традиции. И если позиции эти ревностно охраняются

чуть ли не до наших дней, то чего же мог требовать Шиканедер от своих

современников, находившихся под огнем непрекращавшейся театральной полемики?

Даже Гете, один из немногих профессиональных литераторов, по достоинству

оценивших сценарий оперы, счел нужные оговорить спорные с его точки зрения,

а для других неприемлемые приемы и «трюки».

В собственной веймарской постановке «Волшебной флейты» он постарался их

избежать, лишний раз подчеркнув этим отличие «литературного» театра от

народного. Моцарт же, котором^ было дорого своеобразие традиций венского

народного театра, готов был принять любые смелые сопоставления и рискованные

повороты, рожденные фантазией Шиканедера; он ценил в нем то же органическое

чувство народной сцены, которым в высокой степени обладал сам.

Шиканедер и в самом деле является интереснейшей, хотя все еще спорной,

фигурой в истории южнонемецкой и австрийской театральной культуры; правда,

в последнее время немецкие и австрийские ученые все решительнее выступают

в его защиту, и благодаря их усилиям перед нами вырисовывается облик одного

из передовых деятелей эпохи, человека незаурядного дарования, мимо которого

Моцарт, столь чуткий ко всему, что касалось родного ему искусства, пройти

не мог. Да и самая история их знакомства и встреч является любопытнейшей

страницей в истории создания национального театра.

Подобно большинству немецких актеров того времени, Шиканедер пришел в

театр из «низов». Родившись в 1751 г. в бедной семье в Штраубинге под

Регенсбургом и рано осиротев, он с юных лет путешествовал по стране в

качестве бродячего музыканта, «лиранта»; в 1773 г. он примкнул к странствующей

труппе актеров, быстро здесь выдвинулся и вскоре стал членом знаменитого

коллектива Мозера, обслуживавшего всю южную Германию комедиями, трагедиями,

зингшпилями и балетами. Выступал Шиканедер в ту пору главным образом в

амплуа молодого любовника и трагического героя (он был одним из первых

немецких Гамлетов), но с неменьшим успехом исполнял и комедийные роли.

В 1778 г. он сам стал директором труппы, успешно гастролировавшей в Штутгарте,

Нюрнберге, Аугсбурге, Регенсбурге. Через год он встретился с Моцартом

в Зальцбурге.

Двадцативосьмилетний Эммануил Шиканедер к тому времени был вполне сложившейся

артистической индивидуальностью. Темпераментный, подвижный, волевой, он

заражал окружающих своей неутомимой энергией и, казалось, был рожден для

того, чтобы возглавить передовой творческий коллектив. Шиканедер, действительно,

сумел создать сплоченный ансамбль артистов, разделявших его взгляды и

охотно ему подчинявшихся. Впрочем, знакомство с режиссерскими планами

Шиканедера и правилами, предназначенными для актеров, а тем более со строгими

взысканиями, которые налагались на сотрудников театра за нерадивое отношение

или опоздание, заставляет предположить, что здесь играли роль не только

художественные, но и административные таланты, находившиеся между собой

в добром согласии. Недаром «Галерея немецких актеров и актрис старого

и нового времени» (от 1783 г.) дает Шиканедеру одинаково лестную характеристику

как актеру и как руководителю труппы: «Г-н директор Эммануил

Шиканедер не только чрезвычайно заботлив в выборе пьес, но умеет правильно

показать каждого из своих актеров в соответствующей ему роли и в качестве

директора заслуживает той похвалы, какую давно заслужил в качестве актера.

Черты его лица, его рост от природы сценичны и красивы, он высок, хорошо

сложен и хорошо держится. Он сам играет все первые роли — любовников,

комических отцов, тиранов и героев. Роль Гамлета он играет с большим,

но и заслуженным успехом.1 В зингшпилях он большей частью исполняет комические

роли, в которых пользуется успехом, хотя иногда впадает в низменно-комическое,

преувеличивает его. Его голос чист, мелодичен, и поет он с умением и вкусом;

словом, г-н Шиканедер обладает знаниями, энергией и трудолюбием, необходимыми

для постановки полезных, увлекательных и доступных публике пьес.»

Уже зальцбургские гастроли свидетельствуют о том, что стремление поднять

национальную драматургию красной нитью проходит через всю деятельность

Шиканедера. Основой репертуара труппы были пьесы Шекспира («Гамлет», «Макбет»,

«Отелло», «Ричард III», «Король Лир»), Лессинга («Эмилия Галотти», «Минна

фон Барнхельм»), Гете («Клавиго», «Гетц фон Берлихинген»), которые шли

здесь вперемежку с несложными немецкими зингшнилями.

В Зальцбурге Шиканедер заново поставил «Немецкого отца семейства» Геммингена,

«Юлиуса фон Тарент» Лейзевитца, «Агнес Бернауэрин» Тёрринга, «Медею» Бенды,

«Севиль-ского цирюльника» по Бомарше и «Лоттхен при дворе» Гил-лера. Тогда

же были сочинены и три собственные его пьесы: комедии «Регенсбургский

корабль», «Хищные птицы» и «Порок разоблачен». Произведения его были рассчитаны

на специфику именно театрального воздействия. «Я пишу не для читателя,

я пишу для сцены, к ней отсылаю я своих рецензентов»,— пояснял он впоследствии

во вступлении к своему «Собранию театральных произведений» (1792). Однако

помимо острого ощущения театральных эффектов, умения создавать и разрабатывать

сценические конфликты, пьесы его обнаруживают очень живое, реалистическое

воображение. По мнению Роммеля, Шиканедер— один из первых драматургов

XVIII столетия, у которого «обстановка начинает говорить».

Пьеса «Хищные птицы» открывается, к примеру, непри-бранной комнатой в

гостинице, в которой всю ночь играли и пили. В фарсе «Регенсбургский корабль»

живо передается быт

«ординарного парохода» при отчаливании и причаливании, в «Людвиге, герцоге

штирийском» — собрание крестьянских выборных на горном лугу.

Эта реалистичность мышления еще сильнее дала о себе знать позднее, в венскую

пору его деятельности, когда Шиканедер начал чаще выступать в комедийных,

чем серьезных ролях. «Извозчика Россшвейфа,— пишет Кастелли в «Мемуарах»,—

в местной своей пьесе «Венские фиакры»,.поставленной 30 ноября 1792 г.,

играл он так правдиво, что я могу назвать эту роль мастерской. Сцена,

в которой он выбегает из комнаты мертвенно бледный, потому что против

воли избил, наконец, свою дуру-жену, так как ничего больше не оставалось

делать, была достойна Ифланда».

Сопоставив ряд подобных свидетельств, приходишь к выводу, что Шиканедер

был не только современником таких борцов за реалистический национальный

театр, как Леесинг, Экхоф, Шредер и Ифланд, но в известном смысле и их

союзником, пусть не столь последовательным, но не менее пылким. В отношении

же своем к народному театру он оказался даже впереди своих гениальных

коллег, без колебаний став в немногочисленные ряды его реформаторов. Его

привлекали любые виды и формы народных зрелищ — от озорных фарсов до балетных

феерий и гигантских эпических спектаклей под открытым небом по образцу

старинных религиозных народных представлений. Стараясь оживить этот уходящий

и все же заманчивый мир, Шиканедер нередко оступался и попадал в плен

неизжитых традиций «главных и государственных действ». Будучи великим

мастером машинных и декоративных эффектов, грандиозных парадов и батальных

сцен, он, увлекаясь всем этим, не всегда выдерживал меру; но не следует

забывать, что в южной Германии и, особенно, в Австрии традиции театра

XVII века были еще очень живучи, а Шиканедер, в качестве театрального

руководителя, прежде всего учитывал желания и вкусы своих соотечественников.

Он хотел волновать и потрясать своих слушателей; по его собственным словам,

он всегда стремился собрать с них «полную жатву слез» и для этого не отступал

ни перед какими затратами.

Вполне понятно, что встреча с таким человеком дала сильнейший толчок воображению

Моцарта; Шиканедер сумел его поразить размахом своих планов. Именно тогда

и возникла мечта написать вместе с ним «немецкую оперу»;

но план остался невыполненным, и жизненные пути их разошлись. Моцарт в

ноябре уехал в Мюнхен ставить «Идоменея», Шиканедер же, закончив в феврале

1781 г. свои гастроли в Зальцбурге, направился в Братиславу.

В 1784 г. он вместе с некиим Кумпфом образовал здесь новое товарищество.

В ту пору труппа уже играла «Фиеско» и «Разбойников» Шиллера с «пожаром

и разрушением графского замка Мооров». Иосиф II проездом дважды посетил

театр и пригласил Шиканедера в Вену «организовать постановки немецких

зингшпилей в принадлежащем высочайшему двору театре близ Karntnertor».

Однако за те три месяца, что шиканедеровская труппа играла в Кернтнертор-театре,

немецкая опера не вышла из своего плачевного положения — итальянцы снова

получили в Веке бесспорный перевес.

Потерпела неудачу и попытка Шиканедера поставить в национальном театре

свою обработку «Безумного дня» Бомарше: в последний день (4 февраля 1785

г.) постановка была отменена цензурой. ОказаАось, что в дело вмешался

сам император— 31 января 1785 г. Иосиф II написал графу Пергену: «Я узнал,

что известная комедия «Свадьба Фигаро» должна пойти в Кернтнертор-театре

в немецком переводе. Так как пьеса содержит много спорного, то предвижу,

что цензор либо совсем ее отвергнет, либо потребует таких переделок, что

впечатление от постановки будет весьма сомнительным» *. Случай этот показывает,

что просветительские стремления Шиканедера далеко выходили за границы,

намеченные «просвещенным деспотизмом» Иосифа II, и, кроме того, перебрасывает

мостки к Моцарту—можно предполагать, что Моцарт под впечатлением этого

события, поднявшего в Вене большую дискуссию, Пришел к сюжету «Фигаро».

Когда после новых скитаний по большим и малым городам южной Германии2

Шиканедер вторично появился в Вене и в 1789 г. взял на себя руководство

Фрейхаус-театром, вместе с ним приехали лучшие сотрудники его старого

товарищества. И именно теперь столкновение талантливого театрального деятеля

с венской театральной традицией открыло новую главу в истории народного

музыкального театра.

На пороге 90-х годов народная комедия прочно располагала несколькими столичными

площадками. К основанному в 1781 г. Касперль-театру в 1787 г. добавился

театр в предместье Виден, а в 1788 г. — в Иозефштадте. Оба они, по примеру

театра Маринелли, ставили зингшпилн, и Шиканедер, взяв на себя руководство

Фрейхаус-театром, энергично включился в общее соревнование. В создании

большой сказочной оперы — жанра, возникшего в ту пору в Вене из слияния

старых оперных и школьных традиций с современным волшебным фарсом,— ему,

бесспорно, принадлежала ведущая роль.

Начал он с сочинения музыкального фарса «Глупый садовник с гор, или Два

Антона», в котором сам исполнял главную роль («глупого Антона», по существу

копировавшую роль

Касперля); пьеса так понравилась венцам, что Шиканедер написал потом к

ней шесть продолжений. Следующим шагом оказалась большая романтико-комическая

опера «Оберон, царь эльфов», текст которой, написанный по мотивам Виланда,

принадлежал актеру театра Карлу Людвигу Гизеке, а музыка — ученику Гайдна,

Павлу Враницкому. Затем, в сентябре 1790 г., появилась собственная волшебная

пьеса Шиканедера «Камень мудрецов, или Волшебный остров», материал которой

был заимствован из того же виландовского собрания сказок «Джин-нистан».

Все это были ступени на пути к «Волшебной флейте».

Уже в «Обероне» и «Камне мудрецов» Шиканедер режиссер попытался создать

более масштабный и значительный тип фантастического спектакля. Применяя

старые машинные трюки, он неустанно мечтал выйти за границы комедийного

зингшпиля, создать большую немецкую сказочную оперу. Еще сильнее утвердила

его в этом намерении экзотическая опера «Торжество солнца браминов» Хенслера

и Венцеля Мюллера, поставленная в 1790 г. в Леопольдштадт-театре и пленившая

зрителей своим увлекательным сюжетом: похищение девушки, собрание тайного

жреческого общества, храм солнца — все это возбудило его воображение,

несомненно, повлияв на выбор сюжетных мотивов «Волшебной флейты».

Немалую роль сыграли эти спектакли и в сближении Моцарта с народной сценой.

Композитор охотно бывал во Фрей-хаус-театре и настолько сдружился с его

актерами, что запросто участвовал в повседневной жизни коллектива; на

одну из тем. взятую из продолжения «Глупого садовника», он написал клавирные

вариации (К. 613, «Женщина — великолепнейшее существо на земле»), для

«Камня мудрецов» инструментовал комический дуэт, сочиненный, вероятно,

певцом Бенедиктом Шаком («Итак, милая женушка, поедешь со мной»). Когда

Шиканедер весной 1791 г. обратился к Моцарту с просьбой написать для его

театра оперу вроде «Камня мудрецов», композитор вряд ли мог равнодушно

отнестись к подобной задаче.

Такова предыстория «Волшебной флейты». Из нее явствует, что опера возникла

в тесном содружестве композитора и либреттиста, в пору творческой зрелости

обоих и что, при всем различии художественного мышления, темперамента

и вкуса, в подходе к задуманному у авторов не было расхождений; к тому

же их объединяла увлеченность идеей общественного прогресса, которую оба,

видимо, воспринимали в свете масонских взглядов (Шиканедер оказался членом

той же венской ложи, что и Моцарт). Все это имело решающее значение в

кристаллизации замысла «Волшебной флейты».

Отправной точкой для авторов послужила, видимо, все та же драма Геблера,

о которой речь шла еще в Зальцбурге, но потом авторы от нее отошли и обратились

к другим источникам. Думается, что структура драмы не обладала гибкостью,

необходимой для включения традиционных комедийных элементов и тех острых

ассоциаций с современностью, без которых народный спектакль утратил бы

в глазах венцев всякое очарование. Все же давнее увлечение «Тамосом» оставило

след на сюжете и образах «Волшебной флейты»: общие черты можно найти в

построении конфликта (борьба жестокого узурпатора с мудрым главой страны,

любовь юноши и девушки, оказавшихся в силу семейных связей во враждующих

лагерях, переход юноши на сторону благородного правителя), в функции и

характере массовых сцен (торжественные служения и молитвы в «храме солнца»),

в характеристиках героев.

Образ Зарастро, несомненно, навеян образом великодушного и мудрого короля

Сетоса; известное сходство с коварной пособницей узурпатора Мирцей обнаруживает

и Царица ночи; даже козни Мирцы против Сетоса и его дочери нашли отклик

в сговоре оперной героини с предателем мавром.

Однако литературной первоосновой оперы оказалась не тираноборческая драма

Геблера, а несколько сходная по ситуации сказка Либескинда «Лулу, или

Волшебная флейта», взятая из неиссякаемого «Джиннистана» и уже использованная

Хенслером для «Каспара-фаготиста». По мере работы над либретто к ней,

правда, присоединились мотивы из других сказок того же сборника, а также

из виландовского «Оберона»: образ звездной царицы перешел сюда из «Корзины»;

портрет возлюбленной — из «Неангиера и его братьев»; испытание огнем и

водой — из «Камня мудрецов»; три волшебных мальчика, призывающие к мужеству,

терпению и молчанию, — из «Умных мальчиков»; мавр, получающий удары палками,—

из «Адиса и Дали». Из «Оберона» были заимствованы сцена встречи Гюона

с Шераз-мином и их совместное путешествие, а также образ отшельника; последний,

правда, уже в опере Гизеке и Враницкого приобрел черты венского забавника

Гансвурста, у Шиканедера же он полностью преобразился в комедийный персонаж

— Папагено.

Таким образом, окончательная редакция «Волшебной флейты» далеко ушла и

от сюжета «Лулу». В конце концов из доброй феи получилась злая Царица

ночи, а из злого волшебника— добрый Зарастро. Принц, узнавший подлинные

их отношения, превратился в страстного последователя Зарастро и его идеалов.

У «его появилась и новая высокая цель: пройдя через испытания и достигнув

высшей мудрости, стать достойным счастья с возлюбленной.

Существует весьма (распространенное мнение, что этот крутой поворот в

трактовке сказочных событий был вызван чисто практическими соображениями

— необходимостью на ходу «перекроить» либретто так, чтобы исчезло всякое

сходство со сценарием «Каспара-фаготиста». Но версия эта сомнительна:

будучи директором Фрейхаус-театра, Шиканедер не мог не знать о готовившейся

в Леопольдштадте постановке, следовательно, общность сюжета отнюдь не

являлась для него сюрпризом; мало того, она скорей всего была преднамеренной,

так как подобные театральные «состязания» были лучшей приманкой для публики

предместий.

Значительно больше оснований имеет, на наш взгляд, другая версия, объясняющая

изменение замысла влиянием масонских идей. Вполне возможно, что сказка

о борьбе злых и добрых сил пробудила у авторов ассоциации с учением и

символикой масонского союза и что, но мере (работы над либретто, все отчетливее

становилось стремление истолковать сюжет в духе современных просветительских

взглядов. Идея эта могла созреть не сразу; однако, завладев вниманием

авторов, она должна была заставить их решительно видоизменить не только

ситуации, но самый смысл сказки.

Так традиционный мотив личной вражды двух волшебников уступил место социально-философским

мотивам: царству зла, насилия и обмана было противопоставлено царство

разума, а мстительным планам Царицы ночи — человеколюбивая деятельность

Зарастро и «Союза посвященных». Эта группа сказочных «жрецов», сумевших

побороть в себе эгоистические потребности, оказалась, кстати, на редкость

схожей с тем идеальным обликом духовного «братства», который рисовали

себе масоны. Программна, в сущности, и ее борьба за союзников — стремление

открыть глаза тем, кто достоин стать в первые ряды борцов, и протянуть

|руку помощи слабым или колеблющимся; так, во всяком случае, можно истолковать

отношение «посвященных» к юным влюбленным — Тамино и Памине и к их веселому,

но незадачливому спутнику Папагено.

Достаточно беглого знакомства с подобным решением, чтобы понять, что создатели

«Волшебной флейты» не могли обойтись при этом первоначально отобранным

материалом. И в самом деле, на сцену выступает новый литературный источник,

привлеченный, видимо, позднее других, но в процессе работы ставший опорой

для авторского замысла, — речь идет о фантастическом романе Террасона

«Сетос». Это — французский роман (на родине он вышел в 1731 г., а на немецкий

язык был переведен в 1777 г.), из числа тех -ранних просветительских произведений,

в которых социальные утопии облекались в заманчивые «ориентальные» одежды.

Поскольку Террасой придал своему вымыслу обличье египетских мистерий,

его «Сетос» пользовался особенно широким успехом в самой различной среде;

в частности, роман имел горячих поклонников среди «вольных каменщиков»,

считавших, что масонство ведет свое начало именно от тайных союзов жрецов

в древнем Египте. Версия эта в ту пору была широко распространена по всей

Европе; в Вене ее поддерживал не кто иной, как Игнац фон Борн, еще в 80-х

годах поместивший в специальном масонском органе («Журнал для масонов»,

1784—1786 гг.) статью «О мистериях Египта».

Возможно, что как раз эта статья либо непосредственные разговоры с фон

Борном и привлекли внимание авторов «Волшебной флейты» к роману Террасона.

Во всяком случае, в дело пошли те его главы, где повествуется о таинственных

обрядах и испытаниях, которым герой подвергается в фантастических дебрях

Египта К Отсюда заимствованы «Союз посвященных» и испытания героев огнем

и водой; отсюда проникли в оперу и некоторые второстепенные персонажи

— сопровождающий принца жрец и воины, охраняющие вход в святилище; молитва

Зарастро. обращенная к Изиде и Озирису, и слова сурового гимна, который

поют латники, предупреждая юношу об ожидающих его опасностях, почти дословно

совпадают с текстом романа.

Правда, цель испытаний в трактовке Шиканедера становится иной: в романе

юный герой проходит их для того, чтобы доказать свое право стать государственным

деятелем, в опере он завоевывает таким путем право на счастье; движущей

силой подвига становятся любовь и жажда всеобщего блага и справедливости,

в чем Роммель не без основания видит влияние немецкой литературы того

же типа, что «Сетос»,— «Натана Мудрого» Лессинга, сказок Виланда и «Западно-ЛЗосточного

дивана» Гете.

Итак, задуманная авторами комическая феерия, меняя очертания и обрастая

новыми персонажами и событиями, превращалась в сценическое пооизведение

совсем необычного, лирико-философского плана. Возникли ли указанные изменения

неожиданно, в поисках лучших сценических вариантов, или Шиканедер сознательно

углубил первоначальный план, преобразился ли сюжет по настоянию Моцарта

— все это пока остается невыясненным. Несомненно одно: в результате совместной

работы появилась новая, оригинальная концепция, сообщившая опере внутреннюю

и внешнюю весомость и поставившая ее в теснейшую связь с гуманистическими

идеалами эпохи.

Об этом, -помимо основных мотивов, свидетельствуют обильно рассыпанные

в тексте философские сентенции: о равенстве людей перед лицом природы

и развращающем влиянии знатности, об ответственности тех, кто призван

руководить людьми, о возвышающей роли правды в человеческих отношениях,

о любви как высшей духовной потребности человека и о вдохновляющем действии

красоты, (рожденной гармонией разума и чувства, — словом, перед нами целая

энциклопедия просветительских взглядов— философских, этических, эстетических,—изложенная

устами оперных персонажей.

Можно только удивляться той декларативности, с какой подобные суждения,

усиленно распространявшиеся в Австрии опальными масонами, должны были

прозвучать со сцены. Начинались тяжелые для «вольных каменщиков» времена:

на собрания некоторых лож был наложен запрет, руководители их были объявлены

заговорщиками; цензура уже начинала накладывать руку на всякое вольное

слово. Любой политический намек, который раньше прошел бы незамеченным,

теперь должен был привлечь всеобщее внимание. Возможно, авторы именно

этого и добивались, и, если учесть особенности создавшейся в Вене обстановки,

можно будет признать, что замысел их был не только смел, но и правильно

рассчитан. В начале 90-х годов маска государственного либерализма в Австрии

была еще не окончательно сброшена, и население столицы открыто выражало

свое недовольство репрессиями, предпринятыми по отношению к масонам. Возмущались

даже венские обыватели — мало разбираясь в существе дела, они все же видели

в преследовании масонов известное ущемление собственных гражданских прав.

В этих условиях напоминание об идеалах масонов с подмостков народного

театра должно было встретить особенно сочувственный отклик.

Используя старинное право народной комедии на политические вольности,

Моцарт и Шиканедер не скрывали своих стремлений. Думается, что Шиканедер

даже намеренно подчеркнул их, рассчитывая заинтриговать публику масонскими

мотивами. Поэтому к первому напечатанному либретто в качестве рекламы

были приложены две гравюры; на одной был изображен Шиканедер в роли Папагено,

на другой — масонские символы: врата «во внутренние покои», пирамида с

иероглифами и целый ряд широко распространенных масонских эмблем — отвес

и штукатурная лопатка, пятиконечная звезда, песочные часы, поверженные

колонны и доски.

Символика эта, заинтриговывая зрителя, заставляла его предполагать политические

намеки и в содержании и образах либретто: в Царице ночи узнавали Марию

Терезию, в предателе Моностатосе — известное всем должностное лицо. К

числу несомненных «примет» масонства относили и подчеркнутое использование

тройственности IB сюжете и музыке оперы (три испытания, три волшебных

мальчика, три феи, три вступительных аккорда, знаменующие появление Зарастро,

и т. д.) и тем более намеки на египетские мистерии в таинственных сценах

царства Зарастро. Но на самом деле «Волшебная флейта» вовсе не являлась

рупором орденских идей: призывая к духовному совершенствованию и объединению

людей на новых, разумных и гуманных началах, она выполняла чисто просветительскую

миссию. Подобные идеалы воодушевляли в ту пору всех передовых людей независимо

от их принадлежности к ордену «вольных (каменщиков»; внешние же «приметы»

масонства сколько-нибудь серьезного воздействия на замысел оказать не

могли. Реальной основой оперы оставалась поэтическая сказка с ее излюбленной

темой—борьбой света и тьмы, с ее заветной мечтой о всеобщем счастье, с

ее традиционной символикой. Ведь в; любой народной сказке значительные

явления или события повторяются трижды, а испытание мужества героя перед

лицом бушующих стихий или сковывающий его обет молчания являются любимыми

сюжетными мотивами.

В чисто сказочном, экзотическом плане было задумано и «древнеегипетское»

оформление спектакля. Об условности его свидетельствуют вымышленные, отнюдь

не египетские имена героев (Тамино — «яванский принц», Памина, Зарастро,

Папа-гено, Моностатос) и наивное смешение восточных стилей, «египетского»

и «турецкого», в описании реквизита, например: «Двое рабов несут (поскольку

сцена превращается в роскошный египетский покой) красивые ковры и великолепный

турецкий стол.» (I акт, явление 9-е).

Наравне со сказкой участвовали в создании «Волшебной флейты» и многообразные

театральные традиции: тема борьбы между светом и тьмой, между днем и ночью

находила сценическое выражение еще в средневековых мистериях и аллегорических

школьных драмах. Влюбленные, отважно преодолевающие опасности, змеи и

дикие звери, укрощенные искусством человека, разбушевавшиеся стихии огня

и воды — все это принадлежит к древнейшему арсеналу, равно как и издавна

применявшиеся в народных сказочных пьесах талисманы: кольца, волшебные

посохи, позднее — музыкальные инструменты.

К числу подобных традиций относится и «эпическая» форма спектакля. Выработанная

народными религиозными представлениями и масленичными обозрениями, она

когда-то давала возможность драматургу обрисовать события в разном освещении,

в разных планах, с неожиданной сменой места действия и действующих лиц;

ангелы и демоны, волшебники и апостолы, торговцы, воины и пастухи — все

бесконечное количество участников, действующих то на земле, то на небе,

то в аду, помогало зрителю как бы сразу охватить разные стороны жизни

со всеми ее трагическими и смешными сторонами. При такой широте охвата

психологические мотивировки утрачивали ведущую роль. Идея произведения

постигалась именно в многообразии и смене явлений.

Историческая заслуга Моцарта состоит в том, что он отважился сложнейшую

народную концепцию — эпический спектакль— перенести в условия профессиональной

оперной сцены, использовав ее преимущества и в то же время сообщив повествованию

стройность и организованность.

Конечно, в либретто, объединившем такое обилие разнородных мотивов, все

же остались некоторые пробелы; но они-то, по мнению Аберта, и создают

ту сказочную перспективу, которую трудно уложить в строго логические рамки

и которая опирается на творческое воображение, фантазию и веру зрителя.

Во всяком случае Моцарт несет за них полную ответственность.

Г. Фридрих, сравнив современные партитуры, клавираусцу-ти и либретто с

первым изданием либретто (Вена, Игнац Альберта, 1791 г.), пришел к выводу,

что Моцарт и на этот раз был активным участником в работе либреттиста:

далеко не все тексты принял, многое обработал по-новому; в каждом отдельном

случае текст в той или иной степени им преображен.

Именно он вычеркнул витиеватое размышление о правде в сцене появления

Зарастро перед беглецами (финал I акта), заменив его пылким возгласом

Памины «Только правду!» (слова эти словно невольно вырываются у нее в

ответ на вопрос растерянного Папагено «Что ж теперь сказать?»). Он же

в заключительном хоре I акта конкретизировал мысль либреттиста, изменив

вторую строку его стихов:

Когда добродетель и справедливость Устилают славой.великий путь, Тогда

земля становится 'раем, И омертные уподобляются богам.

В партитуре она звучит декларативнее: «Когда добродетель и справедливость

украсят славой путь великих.» Как всегда, Моцарт заботливо уточнял не

только общее течение действия, но и оттенки тех слов и выражений, которые

определяли драматическую идею оперы. Так, проясняя, драматизируя, преображая

замысел Шиканедера, а иногда привнося нечто совершенно иное, музыка Моцарта

дала возможность образам либретто развиться в полные и типические характеры,

отделив важное от второстепенного и придав подлинную силу сценическому

воздействию гуманистической сказки.

Все то новое и революционное, что было достигнуто Моцартом в «Дон-Жуане»,

мы найдем здесь, только в ином обличье: здесь и речи нет о мучительных

душевных противоречиях и терзаниях — Г. Фридрих прав, считая что в концепции

оперы скорее отразилось «удивительное моральное здоровье» художника, сказавшееся,

по мнению Р. Роллана, в редком соответствии всех его способностей: «душа,

которая все чувствует и всем владеет, разум, сила которого даже посреди

глубочайших переживаний повергает в изумление; смелость суждений о вкусах

публики и о путях к успеху, и чувство меры, которое помогает достигнуть

успеха, не сгибаясь». Не в столкновении, а именно в слиянии героики и

наивно-комедийного начала заключается новизна и величие моцартовских образов.

В том, как он на этот раз истолковал форму народного жанра, вновь сказалось его поразительное чутье стиля.

Волшебный фарс — то, чем довольствовались его современники, даже одаренный

Венцель Мюллер, — оказался для Моцарта недостаточно ёмкой формой. Философская

идея, с которой он связал свои образы, требовала иных музыкально-сценических

масштабов. Снова, как в «Похищении» и «Дон-Жуане», он раздвинул рамки

комической оперы и поставил в центре ее «возвышенных» героев, но на этот

раз обратился не к традиции «главных и государственных действ», а к жанру

аллегорической оперы, больше отвечавшей направлению его мысли.

Жанр этот, доставшийся народному театру 80-х годов в наследие от школьной

драмы, к тому времени был почти забыт. Отдельные черты его сохранялись

еще в духовных зингшпилях и в почти неузнаваемом виде проникали в современный

фарс Моцарта могло привлечь в нем то свободное соотношение абстрактно-философского

и бытового начала, морализующей и политической тенденции, которое являлось

сильнейшей стороной жанра.

Вряд ли, однако, Моцарт сознательно прибегнул к этой старинной форме драматургии.

Скорее всего он интуитивно отобрал из пестрого багажа современной народной

и школьной театральной культуры то, что больше всего подходило к сценическому

воплощению его замысла, и, таким образом, оказался наследником одного

из весьма эффективных приемоз эпической драматургии — умения развивать

действие в двух параллельных планах. Подобно своим далеким предшественникам,

он воплотил таким образом борьбу мировоззрений, наглядно сопоставив царство

ночи и светлое царство Зарастро.

От школьных спектаклей ведут свое начало и элементы философского диспута,

проникшие в его оперу, и массовые сцены, в которых хор подтверждает правоту

положительных героев, и, острые сценические контрасты, подчеркивающие

непримиримость враждебных сторон. Но, что самое важное, это аллегорический

метод мышления, господствующий в спектакле во всем.

Аллегоричны атрибуты действия, начиная с традиционной змеи, преследующей

Тамино, и кончая столь же традиционной молнией, разбивающей скипетр Царицы

ночи. Аллегоричны ситуации, в которых мы встречаем героев: бегство от

смертельной опасности, путешествие в незнакомую страну, укрощение диких

зверей, испытание водой и огнем — все это, символизируя критические моменты

душевной жизни, издавна применялось в школьных драмах. Аллегоричен талисман,

с помощью которого влюбленные завершают свой подвиг: чудесная флейта означает,

видимо, благотворное воздействие искусства на душу человека. Наконец,

все действующие лица представляют собой не что иное, как аллегории, то

есть обобщение душевных свойств человека в сценических образах.

Зарастро воплощает в себе мудрое и благородное стремление к всеобщему

благу; Царица ночи — эгоистическое, злое, разрушительное начало; Тамино

— идеальные порывы юности и ее потребность в самоусовершенствовании; Памина

— силу женской любви и верности; Папагено — житейский здравый смысл. Мы

как бы возвращаемся вспять к аллегорическим драмам Иоганна Адольфа, в

которых действовали королева Воля, ее брат Разум и злодейка Жажда собственной

корысти. Это явственно сказывается и в музыкальной характеристике действующих

лиц.

Мы не найдем здесь того многообразия, тех смешанных красок, которые свойственны

речи персонажей «Дон-Жуана»: взаимоотношения героев «Волшебной флейты»

не имеют сложных оттенков — они либо пылко любят, либо столь же пылко

ненавидят, причем то и другое чувство возникает мгновенно, как в сказке.

В соответствии с этим Моцарт, подчеркивая то или иное понятие или определенную

черту характера, стремится связать их со столь же определенным, четко

зафиксированным мелодическим оборотом. Поэтому «ведущие мотивы», необычайно

обильные в «Дон-Жуане», здесь даны скупо, но зато приобретают особую наглядность.

Таковы символические мотивы любви, мудрости, разлуки, долга и особенно

мотив флейты, который, вариируясь, проходит через все партии оперы,

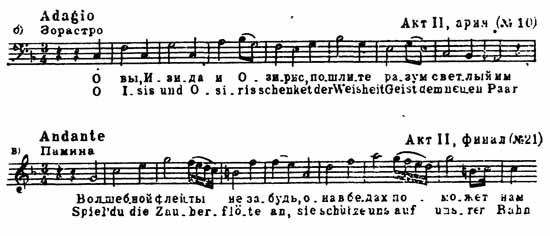

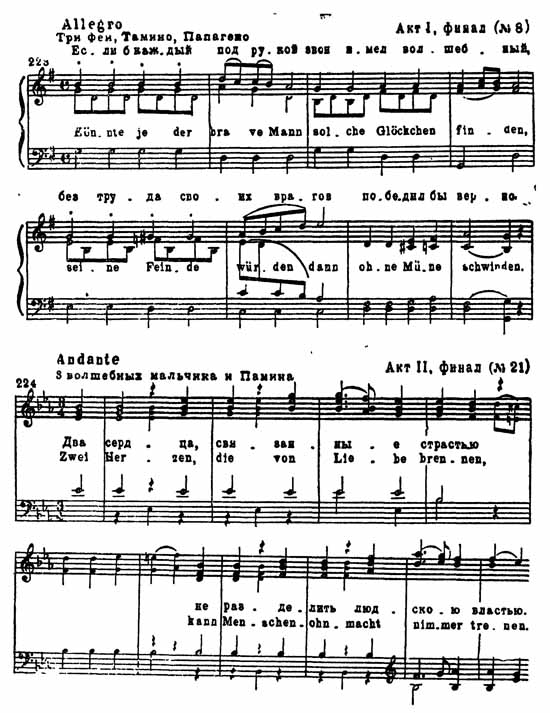

символизируя возвышающее действие искусства:

Таков и мелодический оборот, характеризующий юношескую восторженность Тамино, — мы встретим его не только в арии «Такой волшебной красоты», но и в ансамблях, репликах, речитативах:

Драматического противопоставления основных мотивов, какое

характерно для «Дон-Жуана», мы здесь тоже не найдем. Они возникают с меньшей

прихотливостью и не так явственно влияют на структуру и характер отдельных

номеров.

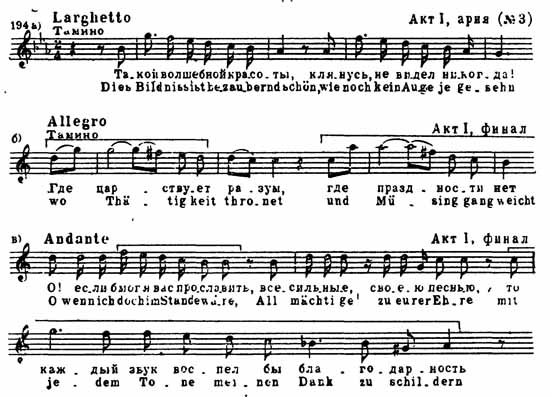

Однако виртуозное умение Моцарта развивать тему сказывается и здесь: в пределах одной арии он дает подчас

несколько вариантов того же музыкального мотива, придавая им новый смысл.

Так, в арии с портретом мотив любовного восторга сменяет мотив томления

с характерными вопросительными интонациями; обращение же первого мотива

воплощает страстное нетерпение Тамино. Таким образом, характеристика душевного

состояния героя по мере развития действия приобретает не только обобщенно-символический,

но и конкретно-драматический характер:

Жизненности образов, несомненно, способствовало тесное общение композитора

с театральным коллективом. Эдвард Дент утверждает, что Моцарт, который

часто ходил на спектакли «Оберона» (вначале работы над собственной оперой

он любил вспоминать музыку Враницкого), великолепно знал достоинства,

слабости и индивидуальные особенности каждого из исполнителей. Да и роли

в «Обероне» были как бы заранее распределены между будущими участниками

«Волшебной флейты»: принца (Гюона пел тенор Шак, будущий Тамино; пашу

из Туниса — рудущий исполнитель роли Зарастро, бас Герл; Иозефа Хофер,

шоследствии Царица ночи, пела виртуозную партию Оберона, i роль принцессы

Аманды исполняла первая моцартовская Па-шна — Анна Готтлиб. Вполне возможно,

что в формировании образов Тамино и Памины, овеянных трогательной поэзией

молодой любви, сказалось желание композитора создать лирическую роль для

Анны Готтлиб — той самой певицы, которая еще подростком спела Барбарину

на премьере «Фигаро». Еще наряднее выступает портретное сходство Папагено

с исполнителем той роли — Шиканедером. О том, что образ Папагено создавал-j«

почти совместно с исполнителем, свидетельствуют воспоминаия очевидцев:

Шиканедер подчас тут же, во время репетиции, убивался от Моцарта нужных

ему сценических штрихов (так р1ло с дуэтом Папагено и Папагены в финале

второго акта), омпозитор не мог не учитывать внешней привлекательности

Шиканедера, его мужественного облика и выразительных ин-1>наций. Поэтому

Папагено, многое взяв от Касперля, в то же «>емя оказался глубоко индивидуален.

В совместном творчестве композитора и актера была, например, найдена новая

черта, обессмертившая оперный комедийный образ, — органическая связь Папагено

с природой, придавшая ему поэтические черты.

Она, правда, вошла в сочетание с «стандартными» чертами австрийского комика

— его обжорством, наивностью, трусостью и бахвальством, с комедийной легкостью

и эксцентричностью поведения и жаждой непосредственной связи с театральной

публикой. Все гениальные предшественники Папагено участвовали в его создании;

однако Моцарт сумел облагородить Папагено даже по сравнению с его непосредственным

прообразом Касперлем, усилив и обогатив те человечные черты, которые

издавна пробивались в популярнейшей фигуре народных подмостков.

Папагено, например, свойственны доброта и отзывчивость, а не только добродушие,

и это заставляет забывать о традиционных наследственных чертах—трусости,

бахвальстве, вранье. К тому же он не только любопытен, но и деятелен в

своем сочувствии к окружающим. Превозмогая собственный страх, он уговаривает

Памину бежать от Моностатоса, поэтому Моцарт без колебаний объединяет

голоса Памины и Папагено в лирическом дуэте. В трактовке композитора наивная

тоска птицелова по подружке не пародирует, а дополняет высокое чувство

любви Тамино и Памины. Отсюда очарование «лесной» музыки со щебетом птиц

и шелестом листьев—музыки увертюры к «Волшебной флейте» и дуэта Папагено

и Папагены.

Да и в любой сцене, где участвует Папагено, юмор Моцарта как-то особенно добродушен, приветлив, никогда не бывает ироничен или

язвителен; и хотя по ситуации Папагено часто попадает в весьма неприглядное

положение, его непосредственность обезоруживает даже неприступно строгих

жрецов: провалившись в первом же испытании, Папагено тем не менее получает

в царстве Зарастро свою Папагену.

Этот новый сюжетный поворот органически вытекает из перевеса человеческих

черт над традиционно-комедийными: Папагено —не только смешной обыватель,

но и весьма активный посредник между членами «братства» и обычными людьми

(он сам говорит: «Есть же еще много людей, похожих на меня»); благодаря

ему высокий мир идей проникает в конкретную, реальную среду.

С этой функцией связана и полнота музыкальной характеристики Папагено,

основанной на плясовых народных темах (либо в четном, либо же в трех-

или шестидольном размере) Эти незатейливые, казалось бы, мелодии, показывают

героя далеко не в примитивном аспекте. На помощь Моцарту приходит речитатив,

чрезвычайно выразительный в те минуты, когда Па пагеио одолевают разнородные

ощущения. Фамильярные, даже наглые оттенки проскальзывают в его обращении

к феям, толь ко что освободившим его губы от замка (квинтет). Отказ сопро

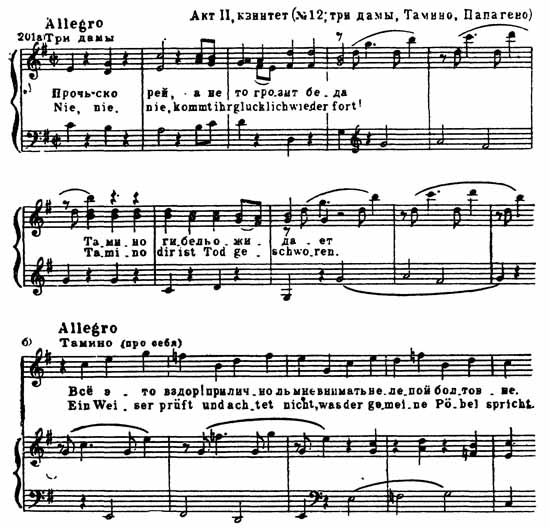

вождать принца звучит просто грубо:

Но стоит феям показать волшебный ящичек, как Папагено становится покладистым и по-детски тянется к игрушке:

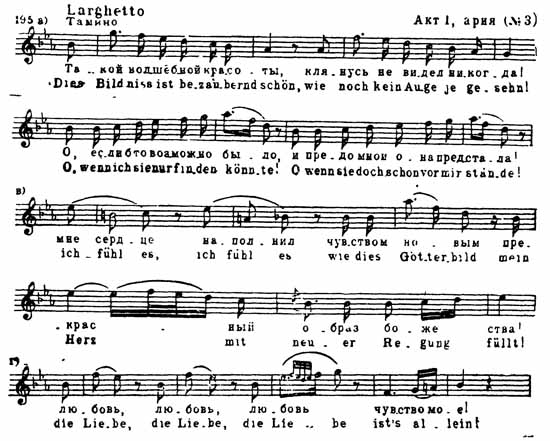

Несмотря на простонародную грубоватость речи, Папагено при желании может быть вежливым, даже галантным. Об этом свидетельствует любезная интонация его вопроса в терцете «Кто скажет мне, куда забрел я?» и еще больше очаровательная мелодия дуэта с Паминой. О том, какое преображение могли по ходу действия претерпеть незатейливые мелодии лендлеров и народных песен, говорит сцена покушения Папагено на самоубийство, в которой Моцарт показал своего героя в лирическом аспекте: на фоне быстрого вальса звучат его полупечальные, полуиронические реплики, выливающиеся в необычайно задушевную, трогательную своей непосредственностью и искренностью мелодию «Никому не жаль меня»:

Это включение лирики в комедийный образ делает из Папагено

самое совершенное воплощение народного юмора, и Шиканедер по праву поместил

его рядом с Тилем Уленшпигелем в качестве эмблемы над порталом вновь построенного

им театра. Образы эти при всем несходстве роднит их душевность; именно

она делает Папагено не слугой, а товарищем юных принца и принцессы 1

Создавая образы Царицы ночи и Памины, Моцарт Амог опереться на уже сложившиеся

в опере обобщенные образы; предшественницами матери являются мстительные

женские образы в опере seria, дочери — трогательные лирические женские

образы в том же жанре.

Зарастро и Тамино — всецело создание Моцарта, и на музыкальной сцене у

них предшественников нет. Мы могли бы их найти лишь в сказках, рыцарских

романах, да еще, разве, в «главных и государственных действах». Онерную

родословную Тамино нельзя вести от, скажем, генделевского «Ринальдо» и

других опер seria с их весьма условным пониманием любви. Ее можно вести

только от интеллектуальных героев самого Моцарта — Идаманта, Бельмонта,

отчасти Керубино. Здесь складывался национальный тип юного героя — мечтательного

и действенного, пылкого и непреклонного, мужественного и нежного.

Достаточно услышать пламенную арию Тамино с портретом, чтобы оценить открытость

и глубокую серьезность всех его душевных движений. Эта полнейшая искренность

заставляет поверить и тому внезапному прозрению, которое приходит к нему

в царстве Зарастро.

Столь же бурно вспыхивают в партии Тамино интонации гнева, когда он сталкивается

со злом или несправедливостью, и интонации патетические, характеризующие

его бесстрашие и рыцарское благородство:

Но этим Моцарт не ограничивается. Заставив своего героя уже при первом его появлении испытать полярные чувства — ужаса перед чудовищем и преклонения перед красотой,— он и в дальнейшем показывает его в различных ситуациях, формирующих его характер и отношение к миру. Здесь и разочарование, и тяжкие сомнения, сменяющиеся верой в добро. Для всего Моцарт находит выражение в кратких мелодических формулах, иногда поручая мысли юноши, которые тот не может или не хочет выразить вслух, оркестру. Так, тема разочарования и тоски отражена в тихих вздохах оркестра, в то время как вокальная партия выражает гнев и презрение:

Участие оркестра становится еще более активным р те моменты, когда Моцарт, подобно всем создателям народной комедии, прибегает к пантомиме: во время первого испытания, когда феи пытаются отвратить обоих друзей от их решения, Тамино молчит, но «ответы» оркестра выразительно передают его непоколебимость:

Так как в силу своего обета Тамино в течение большей части второго акта вынужден молчать, Моцарт особенно часто обращается к помощи косвенных характеристик — действуя через оркестр, терцет волшебных мальчиков или дуэт жрецов, наставляющих испытуемых, наконец, выразительно сопоставляя поэтическую серьезность реплик юноши с пламенной речью Памины:

В музыкальной характеристике Памины доминируют мотивы еще более активные, деятельные. Она, собственно, является главной носительницей идеи любви в «Волшебной флейте», любви действенной и пылкой. При первом же ее появлении (в сцене с мавром) Моцарт наделяет ее партию на редкость выразительными интонациями, искренними в гневе и в мольбе. Такой Тамина останется на протяжении всей оперы. В то же время Моцарт лаконично, но убедительно показывает развитие ее облика. В первой сцене это дитя с врожденной потребностью в любви и такой же врожденной смелостью, которая дает ей силы противостоять притязаниям мавра. Доверчивость и почти детскую наивность Памины композитор подчеркивает тем, что объединяет ее с Папагено в теме, прославляющей любовь. Бесхитростный их дуэт свидетельствует о том, что чувства Памины обладают такой же нетронутостью, так же близки к природе, как и чувства Папагено.

Моцарт, видимо, отнюдь не стремился придать ей черты интеллектуальные,

которыми в избытке наделил Тамино: поэтому он легко вычеркнул пространное

рассуждение о необходимости говорить правду в сцене бегства, где Памина

готовится предстать перед судом Зарастро. Страстный ее возглас «Только

правду, хотя б то был проступок» говорит, по мнению Г. Фридриха, об инстинктивной

честности натуры и о потребности действовать не размышляя, повинуясь только

голосу сердца:

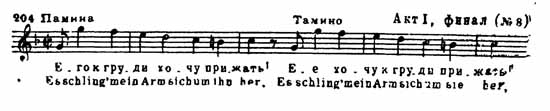

Такова Памина и при встрече с Тамино, когда, полная доверия к его любви, бросается к нему в объятия. Момент этот Моцарт освещает как внезапное пробуждение чувств, превратившее девочку в любящую девушку; поэтому он вкладывает в уста Памины тот же восторженный вздох, который вырвался у Тамино при взгляде на ее портрет:

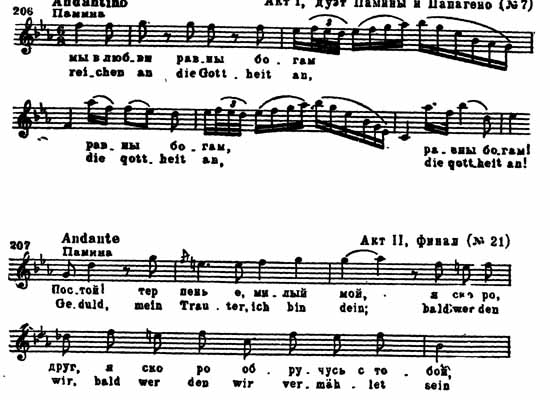

Скорбная ария Памины «Все прошло» показывает героиню в ином свете: отвергнутая любимым, она прощается со своей мечтой, но не может вырвать ее из своего сердца. Страдальческая ее тема, столь же активная, как и все ее реплики, но более драматическая и напряженная, проходит в своем развитии ряд стадий: отчаяние сменяется мучительными сомнениями (мотив, родственный томительному вопросу, впервые возникшему в арии Тамино), затем чувством обреченности. Эта завершающая фаза горестного монолога Памины нашла воплощение в выразительной мелодической формуле — хроматическом мотиве, послужившем основой для заключительной секвенции оркестра:

Однако непрерывность мелодического развития и здесь преодолевает дробление

на части, способствуя созданию одночастного монолога, вобравшего в себя

все богатство традиционных тональных сопоставлений и всю способность вокальной

мелодии к трансформации.

Одной из особенностей партии Памины является колоратурная окраска, роднящая

ее с обликом Царицы ночи, ее матери. Это, пожалуй, единственный признак

еще не окончательно порвавшейся связи данного образа с придворной оперной

традицией. Но даже эта нарядная окраска приобретет в ее устах особый смысл:

в скромных куплетах, прославляющих любовь (дуэт Памины и Папагено), колоратура

звучит как аллилуйя (прим. 206), выражая ликующее, светлое душевное состояние;

в скорбной арии (g-moll) — подчеркивает безмерность страданий. Но ни одна

фраза Памины не носит концертно-виртуозного характера, патетическая интонация

нигде не кажется ложно приподнятой. Даже в момент безумия Моцарт, подчеркивая

неуравновешенное душевное состояние героини нарочито резкими ходами голоса

(септима), жесткой гармонией и пунктирным ритмом, придает Памине поэтические

черты, как бы имея перед собой в.идеале лирический облик Офелии:

Перед последним испытанием, когда девушка соединяется с Тамино, ею владеют не страх, а любовь и вера в победу. Именно она напоминает Тамино о флейте, волшебные звуки которой помогут им преодолеть опасность. Характерно, что тема флейты при этом утрачивает свой безмятежно-светлый характер, приобретая не свойственный ей драматизм и значительность; искусство не только утешает, оно помогает бороться — так, видимо, следует понимать символический образ флейты, сотворенной руками героя в грозовую ночь во время воя бури:

Таким образом, юные герои показаны в движении, в развитии,

хотя развитие и сосредоточено лишь в пределах их душевного мира. Подобно

Орфею и Эвридике, они олицетворяют высокое этическое начало любви. Не

случайно во всей опере нет ни одного традиционного любовного дуэта; думается,

композитор стремился избежать какой бы то ни было «оперности» в воплощении

их чувства. Придав неповторимо искренний оттенок любому душевному движению

своих юных героев, он тем самым приблизил их к образам народной поэзии.

Наиболее полярные образы в опере представляют собой Царица ночи и Зарастро.

Связь партии Царицы ночи с миром образов оперы seria явственно подчеркивается

Моцартом: обе ее арии представляют собой тот тип бравурного монолога,

к которому он почти не возвращался со времен «Похищения из сераля». Отчетливо

выступают признаки концертной виртуозности, даже метод живописной иллюстрации

восстановлен в его первичном виде. Традиционно и строение арий, из которых

первая, двухчастная, по примеру героических арий начала XVIII века противопоставляет

скорбное Adagio развернутому сонатному Allegro. Инструментальный характер

арии подчеркивается тремя ярко выраженными партиями (главной, побочной

и заключительной), напряженной их разработкой и динамической репризой;

колоратурные пассажи рассыпаны здесь с импровизационной щедростью. Но

при всей традиционности воплощения, Царица ночи не абстрактная аллегорическая

фигура, а живой, действенный образ, на протяжении оперы все больше раскрывающий

не только отрицательные, но и трагические свои черты. В первой арии Царицы

ночи, при всей ее декларативной воинственности, проступает начало подлинно

человечное — материнское горе (Adagio d-moll); след этих искренних переживаний

не утрачивается и во втором ее монологе. Правда, Царица срывает с себя

маску: ей нужна не столько дочь, сколько могущественный солнечный диск;

когда она наталкивается на сопротивление Памины, достоинство изменяет

ей — в страстном furioso передает Моцарт чувства отчаяния и ревности,

овладевшие Царицей. Традиционный аффект воплощен здесь безудержным потоком

колоратурных пассажей, нарочито высокой тесситурой и нарочито широкими

ходами голоса, несущими в себе даже нечто истерическое.

Вследствие этого образ Царицы ночи обычно рассматривается в литературе

как образ пародийный, в котором Моцарт тонко иронизирует над искусством итальянских и итальянизированных примадонн.

Нам тоже долгое время подобная трактовка казалась убедительной, тем более

что при исполнении арии мести колоратуры часто форсируются и звучание

их становится крикливым и напряженным. Однако в результате пристального

исследования оперного языка Моцарта и его живописно-иллюстративного метода

мы пришли к заключению, что ни высокая тесситура, ни головокружительная

колоратура в данном случае не являются пародией. В соответствии с текстом

они раскрывают скорее отчаяние, чем истерическую злобу. Подобные триоли

шестнадцатых, бурным потоком либо низвергающихся, либо устремляющихся

к вершине, мы найдем и в партиях Донны Анны, и Эльвиры, где они также

выражают не злобу, а гнев, смятение или отчаяние. Здесь, судя по тому,

как размещен текст, речь Царицы, видимо, прерывается рыданиями — не успевает

она договорить слово или фразу, как слезы душат ее. Да и следующие за

триолями фиоритуры staccato, обычно исполняемые легкомысленно, а иногда

крикливо, на самом деле имеют весьма своеобразный аллегорический смысл.

Напомним, что голос здесь соревнуется с флейтой, используя эффект эхо,

и что самая фиоритура напоминает свирельный наигрыш. Приемы эти появились

не случайно. Царица, отрекаясь от дочери, говорит о разрыве тех связей,

которые создала природа. Вот слово «природа» и породило в воображении

композитора свирельный призыв, отраженный эхо и словно теряющийся вдалеке.

Думается, что подобные колоратуры следует исполнять, сохраняя чувство

некоего поэтического отдаления; ведь все эти внезапные перерывы в речи

и длительные виртуозные каденции имеют целью изобразить не ярость — для

нее традиционная итальянская звукопись имела другие выразительные средства,—

а слезы властолюбивой, эгоистичной, вздорной, но искренне страдающей женщины,

делающей последнюю попытку отстоять утраченное достояние руками дочери:

Подобная трактовка находит подтверждение и в разработке арии, особенно

в заклинании Царицы «Навек тебя покину», где тоже ощущается скорее отчаяние,

чем прямая угроза.

Это музыкальное «разоблачение» (а не пародия) получает особенную остроту

благодаря сопоставлению Царицы ночи с Зарастро и светлыми образами юных

героев. Последнее ее появление и гибель в подземелье храма Моцарт рисует

скупыми, преимущественно оркестровыми красками: зловещие отрывистые звуки

струнных, приглушенные реплики Царицы и ее спутников (Моностатоса и трех

фей), внезапно раздающийся грозный аккорд и последний яростный выкрик

«Разбит скипетр ночи, нет власти у нас!» — вот все, чем он дополняет картину

поражения Царицы, мгновенно сменяющуюся победным восклицанием Зарастро

«От яркого солнца бежит мрак ночной!»

В образе Зарастро, пожалуй, сосредоточились наиболее сильные и смелые

стороны драматургии «Волшебной флейты». Начать с того, что облик благородного,

мужественного государственного деятеля и борца за лучшее будущее, человечества

вообще впервые появился на оперной сцене. В качестве прообраза его можно

назвать только мудрых старцев и добрых королей в народных сказках или

благородных жрецов в просветительских драмах типа «Сетоса». Потому-то

его обычно и воображают старцем, хотя на самом деле Моцарт омолодил и осовременил этот образ, воплотив в нем черты лучших людей своего

времени. (Можно вполне согласиться с Г. Фридрихом, восстающим против того,

чтобы деятельному, страстному в своих верованиях герою приклеивали архаическую

«бороду», заимствованную у традиционных «благородных отцов».) Думается,

что Моцарт намеренно подчеркнул в его партии контрастные, подчас неожиданные

психологические штрихи — таковы, например, нетерпеливые реплики, которыми

он прерывает Памину в финале I акта, или скрытая боль его вопроса «Другого

любишь ты, дитя?» Эти глубокие, щемящие интонации позволяют угадать, что

Зарастро любит Памину.

Так снимается с его облика налет традиционного величия: Моцарт рисует

человека, охваченного сильным чувством, которое он должен превозмочь ради

высокой задачи. Так же, как в реплике Донны Анны «Скройся, жестокий, скройся!»

(дуэт ее с Оттавио в «Дон-Жуане»), композитор, обнажив на мгновение тайники

души своего героя, заставляет зрителя ощутить всю сложность его переживаний.

И делает он это, не допуская ни малейшего преувеличения, способного нарушить

завершенность и строгость психологического рисунка.

К индивидуальным чертам, подчеркнутым Моцартом, относится и гневная ирония,

с которой Зарастро обличает человеческие слабости или низменные черты

характера (так, приказывая наказать Моностатоса, он язвительно добавляет,

перефразируя реплику мавра: «Не благодари — это моя обязанность!»).

Обычная для него властная манера речи сменяется вдохновенной серьезностью,

когда он говорит о деле своей жизни. Мелодия арии «Под этим светлым кровом»,

в сцене, где Зарастро подымает дух у отчаявшейся и пристыженной Памины,

полна как бы высокой убежденности в правоте его дела.

Но больше всего впечатляют в его облике народность и простота, обусловленные

предельной доступностью музыкальной речи. Песенные интонации, песенная

структура, к которым примешивается оттенок хоральной значительности,—

вот основа музыкального языка Зарастро, как бы сознательно приближенного

Моцартом к восприятию своих соотечественников.

Больших самостоятельных выступлений у Зарастро немного, всего две арии,

но облик его многообразен и значителен. Моцарт широко применяет здесь

способ косвенной характеристики — через пение и речь жрецов или волшебных

мальчиков. Их партии дополняют и обогащают партию Зарастро. Достигает

Моцарт этого тем, что строит хоровые сцены жрецов на родственном или сходном

материале. Так, в основе речевой характеристики Зарастро лежит тема хорального

склада, при этом совмещающая в себе элементы церковной и бытовой музыки;

значительная и торжественная, музыка эта легко укладывается в рамки четырех-восьми

тактов и по своему интонационному складу обнаруживает родство с народной

песней. Близость первой F-сшг'ной арии Зарастро к теме флейты подчеркивает

родство его музыкальной характеристики с темами — символами добра и разума.

Плагальные каденции, обилие пониженных ступеней придают его речи особую

важность и значительность, усугубленную повторением тех же признаков в

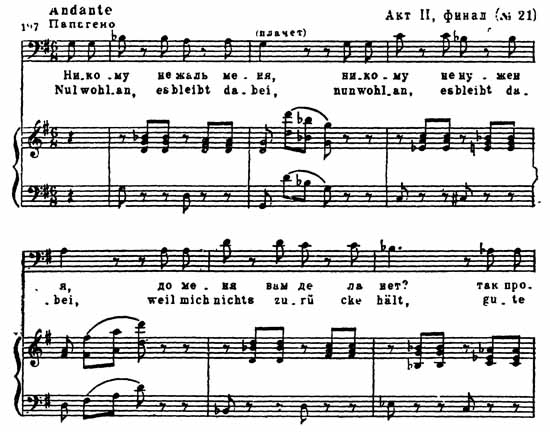

партиях жрецов и хора:

Е-dur'ная ария представляет

собой другой тип песенного монолога; в строении ее отчетливо выступает

начало повествовательное, эпическое. Пожалуй, это первая в немецкой опере

ария-рассказ или, вернее, поучение — жанр, который впоследствии получит

широкое распространение в романтической опере:

Повествовательные интонации мы встретим и в дуэте жрецов, наставляющих Тамино перед первым испытанием; одной из примет драматизации этого жанра является подчеркнутая красочность речи: Моцарт часто добивается неожиданного эффекта смещением тональности или введением резких интервалов. Так, в дуэте жрецов в момент, когда говорится об измене и предательстве, тональность C-dur внезапно сменяется E-duroM, а мягкий повествовательный тон — пророчески грозным. Подобные приемы, думается нам, идут еще от духовного зингшпиля, от тех пророчеств и предсказаний, которые издавна находили живописное воплощение в кантатах и ораториях немецких композиторов. (Мы уже отмечали эту склонность к наглядному изображению в наивных попытках десятилетнего Моцарта живописать ужасы преисподней):

Несомненную связь с такого рода духовной музыкой обнаруживает и дуэт двух воинов в латах, встречающих Тамино у врат, ведущих в царство ужасов. Композитор соединил здесь старый протестантский хорал с католической формой обработки, создав как бы род хоральной прелюдии:

Таким образом, характеристика Зарастро получает необычную

емкость; это делает возможным органически объединить в музыкальном действии

такие, казалось бы, полярные сценические фигуры, как Зарастро и Папагено.

Немецкая песня на равных правах участвует в их создании, но в одном случае

мы имеем дело с жанром лирико-философской песни, в другом — с жанром песни

комедийной, плясовой.

Фантастические персонажи оперы сами по себе большой роли не играют, являясь

как бы посредниками между двумя лагерями. Характеристика фей опирается

на легкие танцевальные мотивы. В более развернутом виде она дана в квинтете

и терцете, где феи имеют облик изящный и несколько юмористический. В квинтете,

выполняя задания Царицы, они вручают музыкальные инструменты принцу и

Папагено, поэтому тема их как бы родственна с темой флейты:

В музыкальном облике волшебных мальчиков явно господствуют элементы прелюдийные и хоральные, особенно в финале первого акта, когда они впервые воочию предстают перед Тамино:

Участвуя в жизни и событиях тех, кого они опекают, волшебные мальчики проникаются людскими интересами: посетив Тамино и Папагено перед испытанием, они подбадривают их, поэтому мелодия их приобретает более бытовой, песенный оттенок и сопровождается в оркестре уже не парящими гармониями, а как бы легким трепетанием крыльев. Наблюдая за обезумевшей от горя Паминой, они сами испытывают огорчение, и уже чисто человеческие, сочувственные интонации проникают в их реплики:

Над Папагено же они, даже сочувствуя ему, подшучивают, поэтому

в партиях их появляются простонародные оттенки.

Наконец, предатель мавр Моностатос отмечен отнюдь не грозными чертами.

В его характеристике скорее преобладают наглость, властность, зазнайство.

Словарь его небогат, но характерен: это либо окрики, которые немедленно

появляются в его речи, как только он чувствует себя господином положения

(например, в терцете с Паминой или в финале первого акта, где он отдает

приказание рабам), либо алчные, завистливые или ехидные интонации, которые

Моцарт подчеркивает дробным аккомпанементом, придавая этим речи Моностатоса

характер суетливый и мелочный: