Даргомыжский в автобиографии утверждает, что

познакомился с Глинкой в 1833 году. Это, конечно, ошибка памяти. 1833

год Глинка провел за границей: первую его половину — в Италии (где он

жил с августа 1830 года), а вторую — в Австрии и Германии (с начала октября

1833 года в Берлине). Вернулся Глинка на родину только в апреле 1834 года.

Однако там же, в автобиографии, помимо ошибочной даты, Даргомыжский сообщает и некоторые существенные факты из жизни Глинки, совпавшие по

времени с их знакомством. Они-то и позволяют с достаточной точностью установить

время первого посещения молодым Даргомыжским Михаила Ивановича

Как известно, и сам Глинка отмечает в своих «Записках» начало своего

знакомства с Александром Сергеевичем. Он относит этот факт к определенному

периоду своей жизни, но года не указывает.

Повествуя о знакомстве с Глинкой, Даргомыжский пишет: «Он (Глинка.— М.

П.) тогда был женихом и готовился вступить в тихую семейную жизнь». Здесь

же, несколькими строками ниже, говорится: «Жизнь за царя» была у него

уже вполовину написана». Эти ориентиры очень существенны. Со своей будущей

женой М. П. Ивановой Глинка познакомился почти тотчас после приезда из

Смоленска в Петербург — 7 сентября 1834 года. В течение осени и зимы 1834—

1835 годов возникшее у него к Марье Петровне чувство развивалось, нарастало

и в начале марта 1835 года привело к решению жениться на ней. 5 марта

Глинка сделал предложение и в течение полутора месяцев пребывал в женихах

М. П. Ивановой. 26 апреля 1835 года состоялось венчание. Таким образом,

знакомство Глинки с Даргомыжским должно было произойти на протяжении марта

—апреля 1835 года.

Это подтверждается и приведенными фактами из истории создания «Ивана Сусанина».

Даргомыжский свидетельствует, что узнал Глинку, когда опера была уже наполовину

готова. Как известно, начало работы над «Сусаниным» относится к середине

декабря 1834 года. Либретто еще тогда не было, и композитор сочинял музыку

без слов, по собственному драматургическому плану. По воспоминаниям В.

Ф. Одоевского, в начале 1835 года существовал еще только «зародыш» оперы.

Примерно к этому же времени относится знакомство Глинки с Розеном, которого

Жуковский рекомендовал композитору в качестве либреттиста. В начале апреля,

очевидно, был готов текст первых двух актов оперы, и Глинка мог свести

ранее созданную музыку со словами. Итак, в апреле 1835 года уже существовала

приблизительно половина «Ивана Сусанина» (разумеется, в клавире).

Следовательно, знакомство Даргомыжского с Глинкой состоялось ранней весной

1835 года2. Даргомыжский далее рассказывает о том, как складывались его

отношения с.Михаилом Ивановичем: «Хотя я был десятью (неточно; девятью.—

М. П.) годами моложе его, но мы скоро сошлись и искренно подружились.

Одинаковое воспитание, одинаковая любовь к искусству тотчас сблизили нас.

Видались мы с ним раза три и четыре в неделю, а спустя месяца два были

на ты».

Это сближение имело огромное, быть может, даже решающее значение для Даргомыжского,

для его дальнейшего художественного развития. Впервые молодой дилетант

столкнулся с глубоко серьезным, целенаправленным отношением к искусству.

Он увидел, что музыка может быть не только средством салонного развлечения,

питающим поверхностные, исполненные самодовольства, сентиментальные настроения

светских слушателей, может не только поражать наивное воображение исполнительскими

трюками или служить источником жизненных благ, но и является подлинным

делом жизни, делом, для которого следует пожертвовать всеми эфемерными

соблазнами мира. Даргомыжский увидел перед собой художника, который уже

много знал, многое продумал, прочувствовал и выбрал свой путь в искусстве.

Он потянулся всеми силами своей души к Глинке, жадно впитывая неведомое

ему до того отношение к творчеству, к музыке.

Новые друзья часто музицировали, разыгрывая различные произведения в четыре

руки. Однако это не было простым знакомством с новой музыкой. Они изучали

значительные образцы, стремясь постичь их художественный, выразительный

смысл. Даргомыжский, например, указывает, что они «разбирали (разрядка

моя.— М. П.) симфонии Бетховена и увертюры Мендельсона в партитурах».

Но особенно важным было для Даргомыжского то, что в лице Глинки он встретил

высокоодаренного композитора, крупного мастера, одержимого определенными

художественными идеями. На глазах юного талантливого пианиста, сочинявшего

фортепианные пьесы и романсы, возникало грандиозное произведение— национальная

опера, от которой, по его словам, он «был в восхищении». С восторгом Даргомыжский

следил за складывавшимся «Иваном Сусаниным» и всячески стремился помочь

Глинке в возникавших перед ним трудностях. Когда в начале 1836 года сочинение

оперы близилось к концу, Глинка пожелал проверить созданное в живом звучании.

На это сочувственно откликнулись и певцы, и дирижер И. И. Иоганнис, и

владелец крепостного оркестра князь Н. Б. Юсупов. Однако музыка Глинки

оказалась непосильной для юсуповских оркестрантов, и пришлось спешно приглашать

и профессиональных музыкантов, и любителей для усиления оркестра. Даргомыжский

принимал горячее участие в организации репетиций «Ивана Сусанина». Это

отразилось даже в письмах Глинки. Так, в записке к Даргомыжскому от 22

января 1836 года он пишет: «Еще вчера я слышал оркестр Юсупова, и он вовсе

не так дурен. Главное, надобно иметь хороший контрабас и виолончель —

ты взялся об этом хлопотать; уведомь, успешны ль твои старания? Ежели

можешь, заверни сегодня вечером, еще потолкуем» !.

В поисках виолончелиста друзья остановились на кн. Николае Борисовиче

Голицыне (1794—1866), которого Глинка в только что цитированном письме

называет «очень хорошим виолончелистом». Даргомыжский, возможно, был знаком

с Голицыным и до того, но сблизились они, несомненно, во время этих хлопот

о репетициях «Ивана Сусанина». Молодого музыканта привлекли в Голицыне

серьезность его художественного направления, его энтузиастическое отношение

к Бетховену, широкая концертная деятельность и разносторонность творческих

интересов. Как известно, Голицын выступал в печати, публикуя статьи по

различным вопросам, и занимался поэзией, переводил на французский язык

произведения русских поэтов. Сохранившиеся два письма Даргомыжского к

Голицыну от 1836—1837 годов свидетельствуют о близких отношениях двух

музыкантов. Даргомыжский исполнял в Петербурге различные поручения часто

разъезжавшего Голицына. Он был посредником между ним и поэтом И. И. Козловым

в связи с переведенной Голицыным на французский язык поэмой Козлова «Чернец».

Он охотно и живо делился с Голицыным своими петербургскими концертными

впечатлениями, своими планами и творческими намерениями. Когда же Даргомыжский

задумал сочинение оперы, он очень рассчитывал на помощь Голицына в составлении

либретто.

Знакомство с Глинкой, позволившее Даргомыжскому войти в лабораторию замечательного

композитора, грандиозная оперная эпопея, созидавшаяся при нем, заставили

молодого музыканта призадуматься над своим будущим.

Он был хорошим пианистом, который пользовался значительной известностью

в музыкальных салонах Петербурга. Вместе с тем он сочинял пьесы и для фортепиано, и для голоса. Пробивавшийся

его композиторский талант опирался на те ограниченные теоретические познания,

которые он получил и от своих учителей по фортепиано, и от Цейбиха, знакомившего

его с вокальным искусством. Но главным образом. Даргомыжский основывался

на практических наблюдениях, которые с детства впитывала его музыкальная

чуткость. Всего этого, быть может, было достаточно для аматерского сочинения

салонных пьес.

Явление Глинки поставило перед ним вплотную и совсем по-новому вопрос

о композиторском творчестве. Кто он — пианист или композитор,— эту дилемму

необходимо было ему решить. Новый поражающий мир серьезного, жизненно

значительного искусства влек его к себе с непреодолимой силой. И вскоре

после знакомства с Глинкой вставший перед Даргомыжским вопрос был им решен

со всей отчетливостью и определенностью. Уже 13 мая 1836 года он писал

Голицыну; «Что касается меня, то мои музыкальные занятия приняли совершенно

решительную форму: я всецело бросил исполнительство и пробую себя все

время в различных родах сочинения»

Эта важная перемена в деятельности Даргомыжского вызвала тотчас же серьезные

последствия. Прежде всего, она поставила молодого музыканта в новые отношения

к той среде, в которой он как пианист пользовался неизменным признанием.

На Даргомыжского-композитора стали косо и ревниво поглядывать. Его произведения

встречали холодно и с недоброжелательством. Он избегал выступлений как

автор. «Я их (свои сочинения.— М. Я.) не показываю в здешнем обществе,—

писал Даргомыжский Н. Б. Голицыну в цитированном письме,— так как Вам

известно, что звание музыканта покупается здесь ценою ухаживания за любителями

со сложившейся репутацией. Я учился музыке, а не ухаживанию. Следовательно,

мой успех был бы сомнителен»2. «Любителями со сложившейся репутацией»

Даргомыжский называет здесь, конечно, тех светских сочинителей музыки,

которые в привилегированном петербургском обществе считались апробированными

композиторами.

Решение посвятить себя музыкальному творчеству привело и к другому существенному

выводу. Даргомыжский понял, что для осуществления серьезных творческих

задач имеющихся у него музыкальных сведений совершенно недостаточно. Необходимо

было безотлагательно пополнить свои композиторские ресурсы. Наиболее привлекательным

представлялся путь Глинки: отправиться за границу и там набраться новых

музыкальных впечатлений и познаний. В том же письме к Голицыну он писал;

«В будущем году я имею надежду посетить Германию и Италию и поучиться

там еще: немножко доброжелательного внимания со стороны нескольких славных

немцев и нескольких горячих итальянок —вот что было бы для меня достаточной

наградой за мои невзгоды».

Если заграничный вояж оказывался пока недоступным, то необходимо было

приобрести музыкально-теоретические знания здесь, в Петербурге; это могло

открыть новые возможности в творчестве.

«Пример Глинки и дельные советы Н. В. Кукольника,— рассказывает Даргомыжский,—

заставили меня серьезнее заняться изучением теории музыки».

Упоминание в краткой автобиографии в связи с столь важным переломным моментом

еще только одного (помимо Глинки) имени Кукольника свидетельствует о незаурядной

роли писателя в творческой судьбе Даргомыжского. Это побуждает остановиться

на его личности и взаимоотношениях с молодым композитором.

Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868)—писатель сейчас совсем забытый.

В трудах, посвященных истории русской литературы, авторы ограничиваются

по его адресу, как правило, лишь небольшими негативными характеристиками,

переходящими в различных вариантах из книги в книгу. Официально-патриотические,

монархические драмы, с одной стороны, и черты холодной риторики в его

романтическом стиле — с другой,— определяют отношение к Кукольнику наших

историков литературы. Слов нет, Кукольник, при его исключительной плодовитости,—

писатель и реакционный, и совсем второстепенный. Но историческая оценка

Кукольника все же должна учитывать его многообразную деятельность в острый,

переходный период развития, различные художественные и личные связи. Даже

близость Кукольника с рядом выдающихся русских художников не побудила

поближе рассмотреть его личность и деятельность. А ведь Кукольник занимался

не только художественной литературой, но был и энергичным журналистом

и издателем. Историки русского изобразительного искусства не должны были

пройти мимо роли Кукольника в русском художественном просвещении, в популяризации

в России памятников живописи, скульптуры и архитектуры. Биографы и исследователи

творчества Глинки уделяют недостаточно внимания писателю и человеку, занимавшему

очень большое место в жизни великого композитора в годы его наивысшего

творческого расцвета.

Хотя роль Кукольника в биографии Даргомыжского несравненно меньше, чем

в биографии Глинки, тем не менее и в жизни автора «Русалки» писатель оставил

заметный след.

Познакомился Даргомыжский с Кукольником, конечно, через Глинку, и в том

же 1835 году, что и с последним. Это было время широкой известности Кукольника

как писателя и поэта, продолжавшейся до середины сороковых годов. Авторитет

его стоял очень высоко. Один из мемуаристов пишет: «Я помню, что вскоре

после прибытия моего в Петербург (это произошло в конце 1832 года.—М П.)

все граждане, его были объяты самым неистовым восторгом от «Торквато Тассо»

(драматическая фантазия Кукольника.— М. Я.). Все наперерыв читали звучные

стихи этого произведения, и трудно представить для поэта и вообще для

литератора славу блестящее той, какою в то время пользовался Кукольник».

«Истинным поэтом» называл в 1841 году Кукольника юный Серов в письме к

В. Стасову.

В эти годы Кукольник не только производил большое впечатление на молодых

людей, причастных к искусству, но со времен пресловутой драмы «Рука Всевышнего

отечество спасла» получил и официальное признание.

Продуктивность Кукольника была совершенно исключительной. Писал он в самых

разнообразных родах литературы. В тридцатых годах у него преобладали драмы

в стихах, в особенности «драматические фантазии». Он выдвинулся как один

из выразителей романтического направления, того его консервативного, а

во многом даже реакционного крыла, которое утверждало себя в верноподданническом,

шовинистическом истолковании русских исторических тем («Рука Всевышнего

отечество спасла», «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский», «Князь Данило

Холмский») или идеализации— нередко с мистическим оттенком —выдающихся

художественных личностей («Торквато Тассо», «Доменикино» и др.). Стиль

Кукольника отличался риторической приподнятостью, выспренностью, не лишен

был внешнего блеска. Пышные благородные речи его героев, облеченные в

звучные стихи, чрезвычайно привлекали тогдашнюю пылкую молодежь. Однако

выспренняя риторика Кукольника, по существу, лишена была подлинной значительности,

человеческой теплоты и сердечности. Это отлично понимали и чуткие современники.

Пушкин как-то сказал про Кукольника, что в нем «жар не поэзии, а лихорадки»1.

И. Панаев, увлекавшийся в юности Кукольником, метко охарактеризовал позднее

его произведения в своих «Воспоминаниях»: «Длинные и скучнейшие драмы

с художниками, холодные внутри, как лед, но с клокочущими на поверхности

страстями»2. Должно было, однако, пройти свыше десяти лет, чтобы возведенные

Кукольником в. своих сочинениях условно-романтические декорации распались,

обнажив подлинную сущность этого искусства. И способствовало этому мощно

развивавшееся новое литературное направление «натуральной школы», утверждавшее

и иную тематику, и иные, реалистические художественные методы.

Кукольник, как романтик, тяготел и к смежным областям искусства — к живописи,

скульптуре, музыке. Не случайно среди героев его произведений —Доменикино,

Джулио Мости, Максим Березовский, Паста. Он проявлял к этим видам искусства

и настоящую чуткость, и бескорыстную влюбленность. В своей «Художественной

газете» (а также в других изданиях) в течение ряда лет Кукольник пропагандировал

изобразительные искусства, стремился распространять о них исторические

сведения и развивать у читателей способность восприятия художественных

произведений. Особенно горячо относился он к музыке. И восприимчивость,

и познания Кукольника в этой области были незаурядными. Его биограф Ив.

Кубасов утверждает, что он обладал отличным музыкальным слухом, был певцом

и композитором1. Однако где, у кого и когда обучался Кукольник музыке,

мы не знаем. По дневникам писателя можно установить, что он играл на фортепиано

охотно и с интересом, посвящал игре по многу часов. Кукольник обладал

и даром музыкальной импровизации. Об этой его способности имеется ценное

свидетельство жены приятеля Кукольника, поэта Карлгофа, Е. А. Драшусовой-Карлгоф.

В своих воспоминаниях, опубликованных анонимно, мемуаристка пишет: «Когда

бывало он (Кукольник.-— М. П.) по несколько часов импровизировал на фортепиано

с чувством и увлечением, то нельзя было не убедиться, что в нем самом

было много поэзии»2.

Кукольник был и начитан в различных областях музыкального искусства. Это

сказалось в его многочисленных статьях о музыке, которые он печатал в

разнообразных изданиях, преимущественно в конце тридцатых и первой половине

сороковых годов3. Здесь Кукольник обнаруживает познания не только в общих

музыкальных вопросах, но и в сфере музыкальной теории и эстетики. Такова,

например, его большая статья о новой системе нотописания, предложенной

Эмануэлем Гамбале4. Обстоятельно излагая основные положения системы Гамбале,

Кукольник затрагивает и важнейшие вопросы теории музыки, делает краткий

экскурс в историю нотописания, касается вопросов энгармонизма и т. п.

В «Художественной газете» за 1841 год напечатана статья «О музыкальной

форме»!, а в следующем, 1842 году в «Дагеротипе» он опубликовал статью:

«Форма и характер в музыке, или Еще несколько слов о Лисцте»2. Интерес

представляет большая статья Кукольника об опере Д. Струйского «Параша

сибирячка»3. В ней примечательна не оценка оперы Струйского, а попытка

осмыслить эстетически оперу как явление искусства, охарактеризовать присущую

ей музыкальную драматургию и музыкальные формы. В статье коробит доморощенная

терминология, которой пользуется автор, но вместе с тем в ней разбросаны

тонкие замечания о роли оркестра в опере, о речитативе, об обобщающем

значении арии.

Много статей Кукольник написал о музыкальном исполнительстве. Особенно

его интересовали оперные и балетные постановки. Настоящее понимание и

чуткость он проявил в оценках Сабины Гейнефеттер4 и в особенности Джудитты

Пасты6. Об этой последней Кукольник напечатал не только рецензии, но и

новеллу «Три оперы (Норма, Семирамида, Анна Болейн)». Очень выпукло, с

настоящей художественной проникновенностью он обрисовал драматические

и музыкальные качества великой певицы, созданные ею замечательные сценические

образы. Как чуткий музыкант, он не придает значения упадку голоса немолодой

уже Пасты (что, кстати, усиленно подчеркивалось тогдашней прессой).

С любовью Кукольник следил за развитием русской музыки, отмечал малейшие

ее успехи, печатал поощрительные заметки, статьи. Общеизвестна его роль

в жизни Глинки. Обычно подчеркивается преимущественно отрицательное влияние

на Глинку богемной обстановки «кукольниковой братии». Оно несомненно.

Однако следует при этом отмечать и ту атмосферу восторженности и обожания,

которую создавал вокруг Глинки Кукольник, что для «мимозы»-композитора

было очень важно. Кукольник страстно любил музыку Глинки,

постоянно побуждал его к сочинению, писал для него разнообразные тексты

— и для оперных произведений, и для романсов,— восторженно напоминал о

нем в печати, побуждая доводить до конца начатые сочинения.

В 1835 году, следовательно, Даргомыжский познакомился с Кукольником. Громкое

литературное имя, заинтересованность и осведомленность писателя в музыкальных

вопросах не могли не произвести впечатления на молодого музыканта. И Кукольник

отнесся, по-видимому, с вниманием к новому таланту. Даргомыжский перезнакомился

со всей «кукольниковой братией», и, поскольку к концу тридцатых годов

росла близость Глинки с кружком Кукольника, и Даргомыжский часто стал

бывать в нем. Один из участников этого кружка, поэт-переводчик А. Н. Струговщиков,

называет Даргомыжского в своих воспоминаниях постоянным его посетителем

К Позже и Кукольник вместе с Глинкой и своей братией стал бывать на музыкальных

вечерах в доме Даргомыжских. Об этом вспоминает Ю. Арнольд, относя свои

встречи с Кукольником и Глинкой у Даргомыжских к началу сороковых годов2.

Но продолжалось это общение, очевидно, недолго.

Как известно, в кружке Кукольника большую роль играл знаменитый художник

Карл Павлович Брюллов (1799—1852), В качестве автора прославленной картины

«Последний день Помпеи» Брюллов появился в Петербурге в мае 1836 года.

Шумный успех сопровождал его приезд в столицу, которую он оставил за четыриадцать

лет до того, в августе 1822 года. Уже вскоре Брюллов познакомился и сдружился

с Кукольником. Глинка впервые встретился с ним на вечере у Нестора Васильевича

10 июля 1836 года. Несомненно, в это же время состоялось и знакомство

Даргомыжского с Брюлловым.

Широко образованный человек, Карл Павлович был и музыкально очень чуток.

Он играл на различных инструментах, хорошо знал музыку и проявлял к ней

живейший интерес. Брюллов не мог пройти мимо талантливого молодого музыканта.

Частые встречи у Глинки, в кукольниковом кружке, в других художественных

салонах Петербурга, а быть может, и в мастерской самого Брюллова сблизили

Даргомыжского с замечательным художником. Свидетельством их дружбы являются

три акварели Брюллова, подаренные им Даргомыжскому и хранящиеся в альбоме

последнего, в Пушкинском доме1. Особенно интересно, что одна из них связана

с творчеством Александра Сергеевича, В годы знакомства Даргомыжского с

Брюлловым композитор создавал свою первую оперу «Эсмеральда», и одна из

сепий, вклеенных в его альбом, изображает сцену из этой оперы: Клод Фролло

спускается в подземелье к Эсмеральде. Даргомыжский сам сделал на рисунке

надпись: «Брюллова»2 (см. между стр. 368— 369).

Можно думать, что влияние Кукольника на Даргомыжского в начале их знакомства

было достаточно значительным. Именно в эти годы Александр Сергеевич с

большим увлечением впитывает идеи нового искусства, становится горячим

адептом художественной романтики (конец тридцатых годов и в творчестве

Глинки, создававшего своего «Руслана», отмечен широким развитием романтических

черт). Но если романтические идеи Кукольника и могли произвести впечатление

на Даргомыжского, то, во всяком случае, кратковременное. Вообще, их близость

ни в каком отношении не следует переоценивать. Характерно, что Даргомыжский

не написал ни одного произведения на слова Кукольника даже в те годы,

когда поэзия последнего широкой общественностью расценивалась очень высоко

К

Даргомыжскому была чужда та атмосфера богемности с неумеренными возлияниями,

которая окружала Кукольника и Брюллова и в которую был втянут Глинка в

силу несчастных обстоятельств своей семейной жизни. Помимо личной дружбы

с Глинкой и Кукольником, кукольииковы «среды» привлекали Даргомыжского

широким кругом людей искусства, посещавших эти собрания, возможностью

много музицировать. Не следует думать, что молодой композитор вообще далек

был от «радостей жизни», светских развлечений. Но влечения к бахусовым

«радостям» ему не были свойственны. К тому же в эти первые годы приобщения

к большому искусству в Даргомыжском проявилось характерное для него стремление

к сосредоточенным занятиям избранным делом — черта, воспитанная в нем

с детских лет.

Очень скоро обнаружилось и различие между общей направленностью творчества

Кукольника и художественными интересами Даргомыжского. Романтизм не был

единым и одноликим направлением. Молодой музыкант решительно прошел мимо

холодно-риторических драматических фантазий Кукольника; не затронули его

квасные монархические идеализации сюжетов из русской истории.

Даргомыжский был захвачен романтикой Виктора Гюго, в которой ои ощущал

жизненную правдивость человеческих образов, игру подлинных и сильных чувств,

прогрессивную демократическую направленность и истинный драматизм коллизий.

Но все это сказалось не сразу. На первых шагах для увлеченного творчеством

Глинки Даргомыжского чрезвычайно ценными явились и «дельные советы Н,

В. Кукольника». Опытный писатель, хорошо знакомый с музыкальным искусством,

знал цену профессиональному мастерству и внушил это начинающему композитору.

Конечно, и в Петербурге тех лет было к кому обратиться за руководством

в музыкально-теоретических занятиях. Но Даргомыжский предпочел путь самообразования.

«Глинка передал мне,— писал в автобиографии Даргомыжский,— привезенные

им из Берлина теоретические рукописи профессора Дена. Я списал их собственною

рукою, скоро усвоил себе мнимые премудрости гармонии и контрапункта, потому

что с детства был практически к тому подготовлен, и занялся изучением

оркестровки. Первые опыты мои в оркестровке были сделаны для концертов,

которые мы вместе с Глинкою устраивали с благотворительною целию. Опыты

были удачны».

В рукописном отделе библиотеки Ленинградской консерватории, в небольшом

архиве Даргомыжского, сохранилось пять учебных тетрадей, в которые композитор

собственноручно переписал глинкинские конспективные записи лекцией 3.

Дена. Написаны они Даргомыжским на немецком языке (готическим шрифтом),

не вполне грамотно, так как этот язык он, очевидно, знал плохо. На обложке

каждой тетради внизу, в правом углу, подпись: «Alexandre Dargo-mijsky».

Даргомыжский указывает в автобиографии, что он по теоретическим рукописям,

полученным от Глинки, «усвоил. премудрости гармонии и контрапункта», но

упомянутые пять тетрадей Даргомыжского посвящены исключительно полифонии:

первые две

«Учению о контрапункте», а три следующие — «Учению об имитации, каноне

и фуге». О гармонии говорится лишь во вступлении к «Учению о контрапункте»,

в котором очень коротко отмечается отличие генерал-баса от контрапункта.

Возможно, не все учебные тетради Даргомыжского дошли до нас. Но есть основание

думать, что конспектов по гармонии, подобных полифоническим, вовсе не

было. В архиве Глинки (Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки

в Ленинграде) также имеются пять учебных тетрадей, и они посвящены контрапункту

и фуге (лишь страничка относится к инструментоведению — говорит о тубе).

Из учебных материалов по гармонии в архиве Глинки есть только тетрадка

гармонизованных композитором хоралов. Такое совпадение, по-видимому, не

случайно. Вряд ли могло случиться, что конспекты, посвященные гармонии,

пропали и у Глинки, и у Даргомыжского.

Занятия Даргомыжского теорией музыки продолжались, очевидно, недолго.

Знания по гармонии и контрапункту он позже назвал «мнимыми премудростями».

Как часто бывало с талантливыми музыкантами, изучение теоретических правил

происходило тогда, когда основные закономерности были уже познаны практическим

путем, в результате наблюдений над музыкальной литературой, собственных

сочинительских опытов, интуитивным слуховым «впитыванием». В этих случаях

то или иное теоретическое положение представляется изучающему давно известным,

а сами занятия лишь организацией, приведением в систему знакомых правил.

Так было с Глазуновым, когда он начал свои музыкально-теоретические занятия

с Римским-Корсаковым. Об этом рассказывает последний в «Летописи моей

музыкальной жизни».

Выполнял ли Даргомыжский в процессе своего композиторского самообразования

какие-нибудь специальные работы, делал ли гармонические задачи, писал

ли полифонические этюды? Мы этого не знаем, так как в его архиве рукописей,

напоминающих подобные экзерсисы, нет. Можно лишь высказать предположение,

что хоровая фуга из второго действия оперы «Эсмеральда» — очень наивная

и педантично выполненная— родилась как ученический опыт, перенесенный

затем в оперу.

Вслед за занятиями гармонией и контрапунктом Даргомыжский обратился к

изучению оркестровки. Если к основополагающим теоретическим дисциплинам

он «с детства был практически. подготовлен», то с оркестром ему непосредственно

сталкиваться до знакомства с Глинкой не приходилось. Только помогая в

организации репетиций «Ивана Сусанина» в начале 1836 года, он соприкоснулся

вблизи с природой оркестрового звучания, со слагающими его элементами.

Это, конечно, было чисто практическое ознакомление, не подкрепленное систематическим

изучением. Вскоре он и сам обратился к опытам оркестровки, В них начинающий

композитор, несомненно, пользовался помощью Глинки, так как первые партитуры

он делал для благотворительных концертов, которые устраивались им совместно

с Глинкой. По-видимому, это были оркестровки аккомпанементов собственных

романсов. До нас эти первые оркестровые опыты Даргомыжского не дошли.

Самая ранняя из известных нам его симфонических партитур — это партитура

«Болеро», исполненного уже летом 1839 года. Здесь Даргомыжский, не делая

никаких открытий, вместе с тем корректно использует нормальный парный

состав оркестра.

Основные теоретические занятия Даргомыжского протекали во второй половине

1835 года. Тем временем совершалась в молодом композиторе большая внутренняя

работа, формировалось его художественное мировоззрение, отношение к искусству

в целом, к его отдельным направлениям.

Друг и советчик Даргомыжского — Глинка, завершая свою первую оперу, достиг

уже высокой ступени идейно-эстетической зрелости. Задачи русского композитора

им были уже вполне осознаны, и юный Александр Сергеевич в этом отношении,

конечно, далеко отставал от своего старшего товарища.

Даргомыжский с увлечением впитывал музыку Глинки — не только создававшегося

на его глазах

«Ивана Сусанина», но и произведения других жанров. Он охотно исполнял

сочинения Глинки, его романсы в кружках любителей музыки.

Однако, восторгаясь творчеством Михаила Ивановича, многим обязанный ему

в капитальнейшем повороте всей своей жизни в сторону серьезного занятия

искусством, своими теоретическими познаниями, наконец, находясь и под

значительным его творческим влиянием, Даргомыжский развивается как художник

и музыкант уже на этих первых шагах самостоятельно и независимо. Художественная

воля и индивидуальность его проявляются вполне отчетливо и в это время.

Вспоминая в шестидесятых годах начало своей дружбы с Глинкой, Даргомыжский

отмечает, что «не мог понять тогдашнего пристрастия Глинки к итальянской

музыке». Характеризуя музыкальные вкусы своего старшего товарища в тридцатые

годы, он продолжает: «Из французского репертуара уважал он только оперы

Керубини, даже считал их образцовыми произведениями. Обера он тогда не

любил, а Глюка вовсе не знал. Из немецкой музыки он признавал только симфоническую».

Даргомыжский, в противоположность Глинке, был равнодушен к итальянской

лирике, к итальянской кантилене, чувственной и гармонически благозвучной.

Его влекла к себе французская музыка, с ее психологической характерностью,

эмоциональными контрастами, интонационной и ритмической остротой и живостью.

И в русском народно-бытовом искусстве, в той мере, в какой оно занимало

Даргомыжского в это время, он тянулся не к широкой эпике, не к распевной

лирике, а к характерной интонационное™ игровой, хороводной или плясовой

песни. Впрочем, обнаружилось это отчетливо позднее.

Складывавшиеся музыкальные вкусы и тяготения Даргомыжского распространились

и на оперу — жанр, который особенно интересовал Глинку и Даргомыжского.

И в этой области сценическая живость и характерность французской оперы,

драматизм развития, яркость контрастов приковали к себе внимание Даргомыжского.

Влечение к французской музыке сочеталось у Даргомыжского с влечением к

французской поэзии, литературе. Романтизм, утвердившийся в русском искусстве

с начала тридцатых годов в качестве господствующего направления, становится

«символом веры» и Даргомыжского с середины этого десятилетия. Классицистические

вкусы, отличавшие семью Даргомыжских и ее литературное окружение, подтачивались

новыми веяниями еще в годы отрочества и ранней юности будущего композитора.

Его соприкосновение с Козловым, Жуковским, Дельвигом обостряло восприятие

романтического искусства. Знакомство с Глинкой, Кукольником, Одоевским

способствовало окончательному перелому во вкусах Даргомыжского, Однако

из всего многообразия романтических течений, определившихся и в русском

творчестве, наиболее близким ему оказалось то передовое течение, которое

было движимо прогрессивными идеями эпохи —идеями раскрепощения человеческой

личности, утверждения сильной и яркой индивидуальности, богатой душевной

жизни. Прогрессивный 'французский романтизм, на котором лежали отсветы

освободительных, демократических идей революции 1789 года, особенно увлек

Даргомыжского. Творчество Виктора Гюго в течение нескольких лет занимает

центральное место в его художественных размышлениях. Именно среди произведений

Гюго он ищет и находит тему для своего самого крупного сочинения рубежа

тридцатых-сороковых годов — оперы «Эсмеральда».

Возможно к этому времени относятся и первые музыкально-публицистические

опыты Даргомыжского.

В 1837 году в двух книжках издававшейся Нестором Кукольником «Художественной

газеты», в отделе «Музыка», появились статьи о великопостных концертах1.

Одна из них, в № 4-5, была посвящена сольным выступлениям, в основном

скрипачу Гауману, вторая (в № 7-8) называлась «Концерты С.-Петербургского

Филармонического общества». Обе статьи были без подписи и заметно выделялись

среди писаний о музыке в «Художественной газете» (да и не только в ней)

меткостью и чуткостью оценок и конкретностью восприятия произведений,

которая могла быть свойственна только даровитому музыканту. Автор этих

статей не ограничивается отзывами об исполнении. Во второй из них большое

место уделено характеристике сочинений, показанных в концерте Филармонического

общества.

Особенно выделяется здесь анализ новой симфонии Лахнера. В несвойственной

тогдашней журнальной практике форме автор обстоятельно рассказывает о

каждой части симфонии, приводит в нотных примерах их темы, уверенно и,

можно даже сказать, профессионально убедительно отмечает достоинства и

недостатки произведения.

В конце второй статьи, в «Примечании редактора», Кукольник указывает,

что «обе статьи написаны одним из немногих еще русских знатоков и вместе

композиторов» и выражает «почтенному автору русское спасибо».

Есть серьезные основания предполагать, что статьи эти принадлежат Даргомыжскому.

В те годы нельзя назвать в окружении Кукольника ни одного композитора,

кроме Даргомыжского, кто бы мог выступить в печати со столь компетентными

высказываниями. Глинке литературные выступления не были свойственны. Струйский

печатался в других изданиях. Кроме того, как раз в № 4-5 «Художественной

газеты» были опубликованы полемические замечания Кукольника в адрес Струйского.

В. Одоевский не печатался в журналах Кукольника и об этих концертах высказался

на страницах «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» Его точка

зрения в некоторых отношениях диаметрально противоположна взглядам автора

музыкальных статей «Художественной газеты».

Между тем Даргомыжский писал в то же время и о тех же концертах в своем

письме к Н. Б. Голицыну (15 марта 1837 года). Несмотря на то что в письме

оценка искусства Гаумана и концерта Филармонического общества выражена

очень сжато, бросается в глаза ее близость с мыслями, высказанными в журнале.

Так, общей является характеристика игры Гаумана: и там и здесь отмечается

яркая виртуозность и вместе с тем недостаточная выразительность. В статье

сказано, что при блестящей технике «его выразительность умышленна, чувство

придумано», что «игра г. Гаумана не трогает». В письме же Даргомыжского

читаем: «Его (Гаумана.— М. П.) виртуозность, если хотите, захватывает

и поражает, но его пение ничего не говорит сердцу».

Таким образом, с значительной долей вероятности можно утверждать, что

эти две интересные статьи о музыке были написаны для «Художественной газеты»

Даргомыжским.

В конце 1835 — начале 1836 года Даргомыжский завершает свое теоретическое самообразование. С окончанием занятий, по-видимому,

совпадает начало регулярного сочинения музыки. Прежде всего Даргомыжский

обращается к наиболее популярному в быту жанру — к романсу-песне. Вокальную

музыку он продолжает создавать и в последующие годы во все возрастающем

количестве. На рубеже тридцатых-сороковых годов в центре его внимания

находится опера. В это время он нередко возвращается и к фортепианной

музыке. Несколько особняком стоит его опыт симфонического сочинения, несомненно

связанный с оркестровыми эпизодами оперы.

С 1836 года Даргомыжский начинает более или менее регулярно печататься.

Время это для издания нот еще очень трудное. Даже Глинка после появления

на сцене «Ивана Сусанина» публиковал свои пьесы преимущественно в альманахах,

альбомах или журналах. Лишь издатель Л. Снегирев да фирма «Одеон» (в тридцатых-сороковых

годах) рискнули несколько шире печатать его сочинения *. Как известно,

в 1839 году Глинка сам предпринял издание «Собрания музыкальных пьес»

и выпустил пять тетрадей с.произведениями своими и других авторов.

И Даргомыжский напечатал в 1836 году ряд песен за свой счет («Признание»,

«Ведьма», «О, ma charraan-te»). Очевидно, по рекомендации Глинки издатель

Л. Снегирев опубликовал тогда же два его романса и фортепианные вариации

на тему «Винят меня в народе». Позже, в конце тридцатых годов, Глинка

включил несколько сочинений Даргомыжского для голоса и для фортепиано

в свое «Собрание». Тогда же отважились напечатать по две-три пьесы молодого

композитора и другие нотоиздатели (П. Гурскалин, А. Гей-де, И. Пец). Лишь

в 1843 году, когда популярность Даргомыжского как автора романсов стала

достаточно широкой, издатель Фредерик Ли предпринял публикацию собрания

его вокальных произведений (для голоса соло и для дуэта) в пяти тетрадях

по шести произведений в каждой. К сентябрю 1844 года издание было закончено.

В это собрание Даргомыжский смог включить далеко не все заслуживавшее

внимания. Не попали туда сочинения, проданные ранее другим издателям,

частично им самим изданные («Ведьма», «О, та charmante»), а также некоторые

и вовсе не опубликованные (баллада «Безумная», дуэт из пушкинской «Русалки»),

Создавая и публикуя в 1836 году пьесы, Даргомыжский все чаще стал задумываться

над тем, чтобы создать сценическую композицию большого масштаба. Несомненно,

премьера «Ивана Сусанина», состоявшаяся в ноябре этого года, непосредственное

участие в подготовке к ней, общественный резонанс, вызванный оперой Глинки,—

все это привело начинающего композитора к окончательному решению заняться

сочииением оперного произведения. «Во мне возгорелось желание приняться

за труд более сложный, более широкий»1. Конец 1836 и начало 1837 года

посвящены были поискам сюжета. Даргомыжский много советовался с Глинкой

и другими друзьями. Обсуждая с приятелями тему будущего произведения,

он уже ясно определил для себя характер и направление задуманной оперы,

решительно отличавшиеся от только что поставленного «Ивана Сусанина».

Даргомыжского увлек ярко-театральный, исполненный драматизма и напряженного

развития жанр большой романтической оперы. Определившийся уже в операх

Обера и Россини, поставленных на парижской сцене незадолго до июльской

революции («Немая из Портичи», «Вильгельм Телль»), этот жанр торжествовал

окончательную победу в «Роберте-дьяволе» Мейербера (1831). Первая парижская

опера Мейербера стала знаменем новой эпохи в оперном искусстве. Со стремительной

быстротой «Роберт» распространился по крупнейшим сценам Европы. Вскоре

большая романтическая опера завоевала и петербургские театры, оказавшись

в центре внимания русской публики. В январе 1834 года на немецкой сцене

в Петербурге появилась «Фенелла» («Немая из Портичи») Обера. Она имела

длительный и устойчивый успех и вскоре зазвучала и в русском столичном

оперном театре. Но особенно крупным событием явилась постановка «Роберта-дьявола»:

премьера оперы Мейербера на русской сцене состоялась 14 декабря 1834 года.

Превратиться этому спектаклю в театральное событие помог тогда еще неизвестный

Петербургу высокоталантливый Осип Петров. Его замечательное по музыкальному

и сценическому драматизму исполнение партии Бертрама явилось выдающимся

завоеванием оперной сцены. «Роберт» с участием Петрова стал популярнейшим

оперным спектаклем столицы. Для слушателей он сконцентрировал в себе наиболее

существенные качества современного музыкально-драматического искусства.

Недаром молодой Серов ряд своих писем к В. Стасову посвятил восторженной

характеристике «Роберта». 28 сентября 1840 года он писал: «Не вкус публики,

не мода побудили Мейербера открыть драматической музыке новое поприще,

а потребность века, которую он умел понять своим гением» К

Прошло немногим более года после петербургской премьеры «Роберта», как

русские газеты и журналы запестрели сообщениями об огромном успехе в Париже

новой оперы Мейербера «Гугеноты». И вскоре любители музыки стали изучать

ее по фортепианным «партициям». А в ноябре 1837 года немецкая труппа показала

петербургскому слушателю в постановке, из ряда вон выходящей, новую «большую

оперу» — «Жидовку» Галеви.

В этом облюбованном Даргомыжским «современно-драматическом» жанре он решил

писать свое первое сценическое произведение. Сюжет, конечно, должен был

соответствовать эстетическим свойствам жанра. В поисках его Даргомыжский

и обратился к творчеству Гюго.

Виктор Гюго в это время уже увлекал молодого композитора. Пристрастие

к главе французской -романтической школы Даргомыжский разделял со всей

передовой русской художественной молодежью, которая еще с начала тридцатых

годов зачитывалась его произведениями. Предметом особого увлечения был,

конечно, роман «Собор Парижской богоматери». И. И. Панаев рассказывает

в своих «Литературных воспоминаниях»: «После появления «Notre Dattie.de

Paris» я почти готов был идти на плаху за романтизм. Я узнал о «Notre

Dame de Paris» из «Московского телеграфа». Вскоре после этого весь читающий

по-французски Петербург начал кричать о новом гениальном произведении

Гюго. Все экземпляры, полученные в Петербурге, были тотчас же расхватаны.

Я едва достал для себя экземпляр и с нервическим раздражением приступил

к чтению. Я прочел «Notre Dame» почти не отрываясь. Никогда еще я не испытывал

такого наслаждения от чтения. Клод Фролло, Эсмеральда, Квазимодо не выходили

из моего воображения; сцену, когда Клод Фролло приводит ночью Эсмеральду

к виселице и говорит: «Выбирай между мною и этой виселицей»—я выучил наизусть.

Я больше двух месяцев бредил этим романом.» 1

Даже позже, в конце тридцатых годов, когда юношеский угар прошел и Панаев

был захвачен новыми литературными веяниями, шедшими от складывавшейся

«натуральной школы», от статей Белинского, он, несмотря на критическое

отношение к великому французскому романтику, продолжал считать, что «этот

роман («Собор Парижской богоматери» — М. П.) все-таки остался лучшим произведением

Гюго; его Эсмеральда, может быть, немного похожая на цыганку в одной из

новелл Сервантеса, осталась все-таки лучшим созданием его, превосходно

замышленным и отлично исполненным. В создании этого характера он обнаружил

более, чем где-либо, знание человеческого сердца» 2.

Интереснейшее свидетельство об отношении русской молодежи к Гюго в конце

тридцатых годов, то есть именно тогда, когда Даргомыжский писал свою «Эсмеральду»,

мы находим в автобиографии В. В. Стасова. Он характеризует здесь круг

чтения питомцев Училища правоведения, называет писателей, которые были

в центре их внимания. Несмотря на пылкое увлечение Стасова и его однокашников

Гоголем, они «были захвачены и поражены великою душою, широким, горячим

сердцем [Виктора Гюго]». Стасов живо рассказывает о «пламенных схватках»

по поводу Гюго в доме своего родственника архитектора Дильдина с учителем

русского языка и словесности одной из петербургских гимназий, «смешным

и отсталым педантом» Олимпиевым. «Олимпиев с негодованием, весьма рассерженный

и ощетинившийся, в своем белом галстуке, нападал на вычурность и риторику

В. Гюго, на поминутную неестественность его лиц и сцен, а я с жаром отвечал,—

что пускай все это так, но у этого В. Гюго пропасть есть и другого, в

сто раз более важного и драгоценного, а вот этого он, Олимпиев, и не понимает

или не хочет видеть; душевный жар, горячая защита заброшенных, затоптанных

и презираемых, отстаивание тех, на кого в глупом чванстве слишком многие

и смотреть-то не хотят. Дерзкий переворот в литературе, пламенная революция,

могучая ломка старого и негодного — как все это мне нравилось в Викторе

Гюго, каким он мне представлялся гигантом, лучезарным богом!» 1

И Даргомыжского увлекал высокий гуманизм произведений Гюго, изображавшего

с большой силой и правдивостью благородные, глубоко человечные образы.

Их впечатляющая сила становилась еще более значительной благодаря контрасту

с низменной, преступной, безнравственной средой, окружающей этих героев.

Даргомыжского захватывали острые конфликты как в романах, так и в драмах

Гюго, свобода и вместе с тем напряженный драматизм их развития. Страстность,

яркая эмоциональность, непосредственный порыв в характеристиках героев

Гюго делали их особенно привлекательными и близкими.

Все, что притягивало к Гюго и другим представителям передового течения

французского романтизма Даргомыжского, чуткую молодежь того времени, вызывало

ненависть, бессильную злобу, филистерское осуждение со стороны охранителей-консерваторов,

верноподданных патриотов, поклонников старозаветных устоев. Исчерпывающе

выразил это отношение к французской романтике литератор-классик, автор

выспренных од и переводчик драм Расина «Ифигения в Авлиде» и «Федра» М.

Е. Лобанов (1787—1846). В том же 1836 году, когда Даргомыжский в поисках

сюжета для оперы обратился к драматургии Гюго, Лобанов произнес речь в

собрании Российской Академии на тему «Мнения о духе и словесности, как

иностранной, так и отечественной» 1. В ней он называет «драгоценным достоянием

государства» всякое сочинение, в котором соблюдается «строгая нравственность»,

«чистые правила», которое питает «священнейшие чувствования любви к государю

и отечеству». Он находит, однако, «в нашей словесности некоторый отголосок

безнравия и нелепостей, порожденных иностранными писателями». Под иностранными

писателями, как это явствует из дальнейшего, Лобанов подразумевает именно

французских романтиков, в особенности Гюго. Писатели эти, по мнению Лобанова,

«часто обнажают такие нелепые, гнусные и чудовищные явления, распространяют

такие пагубные и разрушительные мысли, о которых читатель до тех пор не

имел ни малейшего понятия». «Ужели отвратительнейшие зрелища, внушающие

не назидательный ужас, а омерзение, возмущающее душу, служат в пользу

человечеству?»— восклицает Лобанов. Он широко цитирует в своей речи британский

консервативный журнал «Edinburgh Review», писавший на эту же тему, например,

следующее: «Для гг. Сю и Жанена, нередко и для самого В. Гюго, злодеяние,

убийство, посрамление женской чести, кровосмешение — суть коренные предметы

повествовательного нравоучения». Лобанов не делает секрета из того, что

передовое романтическое направление во Франции выросло из революционных

событий конца XVIII столетия. Почти в одно и то же время, когда Даргомыжский

останавливается на драме Гюго «Лукреция Борджиа» как теме своей будущей

оперы, Лобанов произносит с трибуны Академии следующую тираду: «Для Франции,

для народов, отуманенных гибельною для человечества новейшею философиею,

огрубелых в кровавых явлениях революций и упавших в омут душевного и умственного

разврата,— самые отвратительнейшие зрелища, например: гнуснейшая из драм,

омерзительнейший хаос ненавистного бесстыдства и кровосмешения, «Лукреция

Борджиа» — не кажутся им таковыми; самые разрушительнейшие мысли для них

не столь заразительны; ибо они давно ознакомились, и, так сказать, срослись

с ними в ужасах революций». За пределами понимания Лобанова, что благородный,

честный, прямой образ Дженнаро предстает в «Лукреции Борджиа» еще выпуклее,

еще ярче на фоне того падения нравов, клубка злодеяний, который обрисован

в драме Гюго. Он не замечает и борьбы материнского чувства с преступными,

безнравственными побуждениями, которая совершается в душе Лукреции и которая

красной нитью проходит через всю пьесу.

15 марта 1837 года Даргомыжский писал Н. Б. Голицыну: «Я задумываю или,

вернее, я задумал оперу. Чтобы удовлетворить современный вкус, я хотел

бы создать нечто истинно драматическое. После долгих поисков, советов

с Глинкой и другимия окончательно остановился на «Лукреции Борджиа». Далее

Даргомыжский сообщает, что сделал уже драматургический план будущей оперы,

«распределил сцены» и что остановка за либретто. Он жалуется, что «совершенно

невозможно найти поэта, который решился бы написать русское либретто».

Даргомыжский имел в виду, конечно, стихотворное либретто, создание которого

представляло немалые трудности, так как драма Гюго написана прозой. «Поэтому

я решил сделать его (либретто.— М. П.) французским. Вы догадываетесь,

как я рассчитывал на ваше поэтическое дарование и Вашу дружбу»

Хотя помощи от Голицына Даргомыжский, очевидно, не получил, но по собственному

плану и, вероятно, на самостоятельно сочиненный текст он тогда же «написал

несколько номеров» этой оперы1. На это ушла, по-видимому, оставшаяся часть

1837 года. Однако в начале 1838 года работа над «Лукрецией Борджиа» была

приостановлена. «По совету Жуковского,— пишет Даргомыжский в «Автобиографической

записке»,— [я] скоро оставил этот невозможный, в то время для России сюжет.»

Совет этот Жуковский мог дать Даргомыжскому в начале 1838 года, так как

с мая и до конца 1837 года находился в поездке с наследником по русским

городам. Сюжет «Лукреции Борджиа» представлялся для России тогда невозможным,

потому что в условиях николаевской реакции, ее лицемерия и ханжества,

точка зрения, высказанная Лобановым, была официозной и на оперу такого

«чудовищно-безнравственного» содержания несомненно был бы наложен запрет2.

В это время и попало в руки Даргомыжского либретто «Эсмеральды», сделанное

самим писателем по роману «Собор Парижской богоматери». Не говоря уже

о привлекательности романа, его сюжета, Даргомыжского заинтересовало наличие

готового либретто. Сразу же отпала необходимость заботиться о тексте оперы.

К тому же молодой композитор получал либретто, выполненное самим Виктором

Гюго и в жанре большой романтической оперы.

Начиная с 1838, последующие три года, до конца 1841 года, посвящены Даргомыжским

в основном работе над «Эсмеральдой» (об этой опере см. главу пятую).

Не забывал он и другие жанры, в особенности жанр романса-песни, В конце

тридцатых годов Даргомыжский написал ряд вокальных произведений, которые

значительно расширили диапазон его романсового творчества. «Голубые глаза»,

«Лезгинская песня», «La sincere», «Одалиска» [«Как мила ее головка»],

«Дева и роза», «Привет», «Ты хорошенькая», «Оделась туманами Сиерра-Невада»,

«Тоска» [«Баба старая»]. Это была ступень, подготовившая расцвет его раннего

вокального творчества в начале сороковых годов.

К этому времени относятся и несколько его фортепианных пьес (Две новые

мазурки, французская кадриль «Почта», Полька, Скерцо и др.). Среди них

выделяются опубликованные Глинкой в третьей тетради его «Собрания музыкальных

пиэе» «Мечты Эсмеральды». Небольшое сочинение в форме фантазии интересно

некоторыми своими особенностями. Оно свидетельствует, что творческий интерес

к «Собору Парижской богоматери» не ограничивался только «Эсмераль-дой».

Эпиграф из романа Гюго, предшествующий этой пьесе, отражает сюжетную линию,

вовсе не затронутую в либретто оперы,— отношения Гренгуара и Эсмеральды.

Это отрывок из глубокомысленного диалога о любви бедного поэта и цыганки.

В музыке пьесы «Мечты Эсмеральды» расширяются связи с творчеством Гюго.

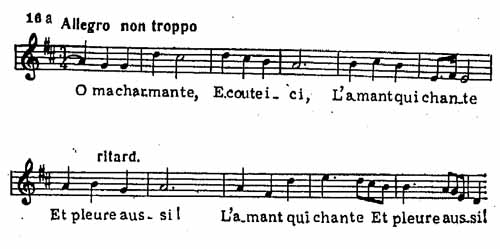

Даргомыжский прибегает к приему «самоцитирования»: в центральном эпизоде

фортепианной фантазии он полностью приводит рефрен из собственного романса

«О, ma charmante», написанного на текст стихотворения В. Гюго и изданного

за три года до пьесы «Мечты Эсмеральды». Это словно музыкальный образ

той любви, о которой мечтает юная цыганка:

Конец тридцатых годов отмечен созданием еще одного крупного произведения

Даргомыжского — первой его симфонической пьесы «Болеро». Написано оно

было, по-видимому, в первой половине 1839 года и, быть может, предназначалось

в первоначальном замысле для «Эсмеральды», именно для сцены бала у m-me

Гонделорье. Если такое намерение и было у композитора, то позже, отказавшись

от него, он написал для оперы танцевальную сюиту, в которую входит в качестве

первого танца «Полонез», жанрово перекликающийся с «Болеро».

Весьма вероятно, что внешним толчком для сочинения самостоятельной симфонической

пьесы была открывшаяся возможность исполнить ее. Летом 1838 года было

положено начало симфоническим концертам в Павловском вокзале. В январе

1839 года дал несколько концертов в Павловске приехавший из Германии со

своим оркестром дирижер Йозеф Герман. С весны 1839 года Герман стал постоянным

дирижером павловских концертов и затем возглавлял их в течение пяти лет2.

Очевидно, с первых своих шагов в Павловске Герман проявил интерес к русской

песне, к произведениям русских композиторов. Уже 22 июня 1839 года в свой

бенефис Герман исполнял «Вальс железной, дороги», им самим «сочиненный

из народных Русских мотивов»3. В 1845 году, когда Герман покинул Павловск,

журнал «Иллюстрация», издававшийся Н, Кукольником, поместил биографию

дирижера4. В ней, между прочим, писалось: «Любя от души русских, он любил

и русскую музыку. Вспомните, как он исполнял вальс Глинки, эту удивительную

элегию, исполненную любви, неги и тоски, или болеро; вспомните пьесы Даргомыжского,

Кажинского, Струйского, попурри из русских опер».

Неизвестно, как установил с ним связь Даргомыжский, но уже летом 1839

года в Павловске оркестром Германа было исполнено его «Болеро». Несомненно,

оно повторялось в течение этого года в павловских концертах неоднократно.

Мы находим «Болеро» и в программе заключительного концерта сезона, данного

«в пользу директора музыки Германа» 5 ноября 1839 года6.

«Болеро» Даргомыжского представляет значительный интерес и как факт творческой

биографии композитора, и как эпизод в истории русской инструментальной

музыки. Пьеса эта является одним из наиболее ранних опытов симфонизации

испанского народно-танцевального жанра, получившего широкое распространение

в русском бытовом искусстве пушкинской поры.

Сложившийся сравнительно поздно, в конце XVIII века, испанский танец «болеро»

вскоре распространился и за пределами своей родины. В Россию он проник,

по-видимому, в двадцатых годах XIX века и быстро приобрел широкую популярность.

Темпераментное и порывистое, упругое по ритму, подчеркиваемому сопровождающими

танец кастаньетами, болеро уже с конца двадцатых годов стало в России

основой вокальной серенадной лирики испанского колорита. Знаменитый пушкинский

«Ночной зефир», начиная с «Гишпанских песен» А. Верстовского (1827) и

А. Есаулова (начало тридцатых годов), музыкально воплощался в жанре болеро,

с характерным дроблением первой четверти (j j~] ) в трехчетвертном размере.

Вскоре в творческой практике русских композиторов болеро стало сближаться

с другим, польским национальным танцем — полонезом, или Polacca. Сближали

их общность размера, ритмической группировки (дробление первой четверти),

активный характер (хотя горячему болеро и не свойственны черты парадного

шествия, условной величавости, характерные для полонеза).

Стали возникать как бы гибридные произведения, объединяющие в себе качества

двух жанров. Во многих романсах, написанных в жанре такого «болеро-полонеза»,

часто трудно определить, воздействие какого именно танца в них преобладает.

Одно из наиболее ранних произведений Глинки этого типа — романс «Победитель»

(1832). По музыке — стремительный, горячий — он ближе к болеро, но сам

Глинка помечает в начале романса: «Тетро di Polacca».

Болеро-полонез своим характером ответил каким-то существенным художественным

потребностям этой эпохи: его применение приобрело в русской музыке исключительно

широкий размах. Можно установить даже различные разветвления в его использовании.

Наряду с произведениями, в которых жанр болеро-полонеза запечатлен непосредственно,

возникает множество сочинений, основывающихся на ритмико-выразительных

свойствах этого жанра, но лишенных связи с жанровыми признаками самих

танцев. И такие произведения также многообразны. Например, в музыке водевилей,

в водевильных куплетах (особенно Верстовского) вне всякой связи с испанской

или польской темой чрезвычайно часто отражены болеро-полонезные черты.

Они проникают даже в сочинения, носящие яркий русский национальный характер,

связанные с русской песенностью. Их можно обнаружить, например, в сравнительно

ранней «русской песне» Глинки «Горько, горько мне, красной девице» (1827)

или еще отчетливее в популярном хоре девушек из третьего действия «Аскольдовой

могилы» «Ах, подруженьки, как грустно.» (1835) К

Выразительные свойства болеро-полонеза приобрели в творческой практике

тридцатых-сороковых годов устойчивый художественный смысл общепсихологического

значения. Особенно ярко это проявилось в музыке Варламова и его последователей.

Последекабристская эпоха, эпоха переоценки многих ценностей, эпоха похороненных

надежд, способствовала широкому развитию в вокальной лирике элегических

настроений. Меланхолические, проникнутые чувством безнадежности романсы

стали распространенным явлением. Однако в обстановке мрачной, гнетущей

реакции зрели, стремительно росли новые силы. На поверхности жизни они

проявлялись различно. Нередко, лишенные ясной идейной, социальной перспективы,

они выражали себя в сильных, глубоко искренних порывах, окрашенных в субъективно-лирические

тона. Значение таких волевых, исполненных веры, романтически приподнятых

излияний было очень велико.

У Варламова наряду с проникновенными скорбными романсами, порой достигающими

трагической силы («Тяжело, не стало силы»), много таких взволнованно-порывистых,

устремленных к свободному, радостному чувству произведений. В них-то применение

средств болеро-полонеза становится устойчивым и неизменным (на многих

из них обозначено: «Тетро di Polacca»). Таковы его романсы «Белеет парус

одинокий» (Лермонтов), «Река шумит, река ревет» (А. Тимофеев), «К птичке»

(С. Стромилов), «Черны очи» (А. Тимофеев) и многие другие 1.

И в творчестве Даргомыжского рубежа тридцатых-сороковых годов, помимо

оркестрового «Болеро», имеется ряд вокальных произведений этого жанра:

«Оделась туманами Сиерра-Невада», «Ночной зефир» (частично), дуэт «Рыцари».

Таким образом, симфоническое «Болеро» возникло на подготовленной почве.

Однако претворение танца болеро в сфере не вокальной, а инструментальной

музыки (причем не в виде простого переложения вокальной пьесы) было новым

и немаловажным шагом, приобретшим более широкое значение.

Пьеса Даргомыжского несет на себе печать утвердившегося в русской музыке

сочетания болеро и полонеза. Хотя- она называется «Болеро» и в ней преобладает

«испанистский» колорит, но в средней части второй В-с1иг'ный эпизод по

характеру явно ближе к полонезу:

«Болеро» Даргомыжского — широкая по масштабам пьеса. В его появлении, несомненно, сыграли большую роль танцы из «Ивана Сусанина» (в особенности «Вальс» и «Краковяк»), а быть может, и «Вальс-фантазия», в фортепианной редакции сочиненный также в 1839 году. Как и симфонические танцы Глинки, «Болеро» строится на сопоставлении различных, относительно законченных эпизодов, на разнообразном тематическом материале. В центре внимания главная тема (d-moll — F-dur), открывающая пьесу и затем неоднократно возвращающаяся (на ней основана и кода всего «Болеро»):

С этой главной темой особенно контрастирует выразительная лирическая танцевальная тема в d-moll, дважды проходящая в пьесе:

Даргомыжский не ограничивается только сопоставлением законченных танцевальных

эпизодов. В «Болеро» явна тенденция создать большую симфоническую пьесу,

составляющую единое и динамичное целое.

Изложение основных тем дважды влечет за собой моменты разработочного характера,

основанные на приемах тематического развития. Они сразу же переводят течение

пьесы из русла сюитно-танцевального произведения в план более интенсивной

симфонической динамики. Это подкрепляется и развернутым симфонизированным

заключением всего сочинения.

Симфонизация народно-танцевальных жанров играла большую роль в развитии

русской инструментальной музыки. «Болеро» Даргомыжского — одно из ранних

явлений на этом пути. В нем мало выразительна и характерна главная тема,

в приемах построения большой формы есть признаки наивности, но вместе

с тем исторически это интересный опыт создания симфонической пьесы широкого

плана. Молодой композитор продемонстрировал способность мыслить в масштабах

инструментального сочинения большого дыхания. В те же годы Даргомыжский,

еще лишенный настоящего творческого опыта, проявил это качество и в построении

больших оперных форм в «Эсмеральде».

Следует думать, что исполненное Германом «Болеро» было сочувственно принято

публикой, потому что у одного из владельцев нотных магазинов, издателя

А. Гейде, появилось желание напечатать фортепианное переложение этой пьесы1.

27 сентября 1839 года «Северная пчела» уже извещала, что «на днях появилось

несколько новых музыкальных пиес», и среди них «Болеро для фортепиано

с кастаньетками, соч. А. С. Даргомыжского, игранное в Павловском Воксале

оркестром Германа»2.

Фортепианная аранжировка «Болеро», сделанная Даргомыжским, не является

простым двухручным переложением партитуры. В ней есть более или менее

заметные изменения. Особенно существенны они в разработочных эпизодах3.

Любопытно в этой фортепианной пьесе и присоединение строчки кастаньет.

По-видимому, образцом для Даргомыжского послужило изложение испанских

народных танцев в некоторых фольклорных сборниках, сочетающее фортепиано

с ударными инструментами (например, с барабаном) 4.

В конце тридцатых и начале сороковых годов Даргомыжский, вращаясь в петербургском

обществе, все больше изменял свое художественное амплуа: из даровитого

пианиста (а также скрипача и альтиста), полезного для салонного музицирования

и своей блестящей виртуозностью, и замечательной способностью чтения с

листа, он в глазах любителей музыки превращался в талантливого композитора,

чьи произведения все более приковывали к себе внимание чутких слушателей.

В значительной степени благодаря Глинке круг ценителей музыки, художников,

писателей, которых посещал Даргомыжский, значительно расширился. Он бывал,

и, по-видимому, регулярно, на знаменитых «средах» Кукольника, которые

собирали множество самого разнообразного народа. С высшим кругом литераторов

Даргомыжский встречался на вечерах В. А. Жуковского в Зимнем дворце, где,

вероятно, хозяин дома и посоветовал молодому композитору отказаться от

сюжета «Лукреции Борджиа». Даргомыжский, конечно, постоянно посещал и

Глинку, в особенности когда последний, переехав в Певческую капеллу и

получив там служебную квартиру (с января 1837 года), устраивал вечера

для друзей. Он присутствовал и на торжественном приеме, который Глинка

дал у себя на квартире на Гороховой улице весной 1843 года в честь Ф.

Листа К

Продолжались приемы и в семье Даргомыжских; издавна посещавшиеся друзьями-литераторами,

они в конце тридцатых годов приобрели музыкальную окраску. На вечерах

у Даргомыжских собиралось все больше музыкантов, и занятия музыкой получили

определенный целенаправленный характер: в центре внимания были произведения

Глинки и молодого хозяина дома, а также сочинения других русских композиторов.

Это привлекло различных исполнителей из светского и чиновничьего круга,

преимущественно певцов — ценителей отечественной музыки. Романсы и отрывки

из опер Глинки и Даргомыжского стали излюбленным репертуаром этих вечеров.

Несомненно, живое исполнение его музыки явилось стимулом и для творчества

Даргомыжского. В начале сороковых годов им было создано значительное количество

новых вокальных произведений. Среди них такие пьесы выдающейся художественной

ценности, как «Я вас любил», «Вертоград», «Влюблен я, дева-красота», «Ночной

зефир», «Шестнадцать лет», «Юноша и дева» и др. Даргомыжский с увлечением

занимался с певцами, разучивая с ними свои новые романсы, ансамбли, номера

из «Эсмеральды», а также сочинения Глинки. С некоторыми из них проходил

свои произведения и сам М. И. Глинка. Большая часть этих любителей были

учениками итальянских педагогов. Но в занятиях с Даргомыжским они осваивались

с новыми художественными задачами и вырабатывали новую манеру пения, основанную

на правдивом психологическом выражении.

Разучиваемые этими певцами для домашних вечеров произведения Даргомыжского

и Глинки нередко исполнялись под аккомпанемент самих авторов и в открытых

благотворительных концертах. Так новые произведения молодого Даргомыжского

становились достоянием более многочисленных слушателей, его композиторская

репутация приобретала все более широкий общественный резонанс.

Уже в начале сороковых годов среди певцов, занимавшихся с Даргомыжским,

выделился ряд даровитых исполнителей, преданных русской музыке и проявивших

особенную чуткость в ее передаче. Из них следует ; остановиться на трех

наиболее выдающихся — А. Я. Билибиной, А. А. Харитонове и В. П. Опочинине.

ИГ Александра Яковлевна Билибина (род. 1819), дочь именитого калужского

купца, впоследствии коммерции советника и почетного гражданина, с ранней

юности проявила незаурядные художественные способности. Н. Ф. Христианович

в своем «Отрывке из автобиографии русского музыканта» вспоминает: «Александра

Яковлевна Билибина в то время (1836 год.— М. П.) была уже лет 17-ти; ее

чудный голос поражал меня всегда, и раз увидевши ее в благородном спектакле

в роли Кетли, я долго не мог забыть этого наслаждения»1. Это было еще

в Калуге. По-видимому, на рубеже тридцатых-сороковых годов многочисленная

семья Билибиных переехала в Петербург (сестры А. Я.— Ю. Я. и Е. Я. Бшшбины

— также не безуспешно занимались пением). Здесь Александра Яковлевна стала

брать уроки пения у итальянца Тамброни. Вначале она подвизалась в Петербурге

только в тесном кругу родных и знакомых. Но после первого ее публичного

выступления в благотворительном концерте 10 апреля 1841 года замечательный

голос и выдающееся музыкальное дарование Билибиной обратили на себя внимание

петербургских любителей. В столичной печати появились первые восторженные

отзывы о ее искусстве2. Тогда же она познакомилась с великой итальянской

оперной певицой Джудиттой Пастой, гастролировавшей в это время в Петербурге.

Билибина воспользовалась советами Пасты, тепло отнесшейся к таланту юной

певицы3. Очевидно, в следующем году состоялось знакомство Александры Яковлевны

с Глинкой и Даргомыжским. Она стала с ними заниматься, и в ее репертуаре

появились их произведения. Вскоре в газетах начали отмечать выдающееся

искусство Билибиной в исполнении произведений русской музыки. Стремясь

объяснить «особый род, особый характер» ее «русского пения», «Северная

пчела» писала: «Все дело; состоит в методе и в особенном способе выражать

чувство» 4>

В 1845/46 году Билибина появлялась уже на эстраде как ученица итальянского

педагога Давида. Ее исполнение в это время достигло высокого совершенства.

А. Элькан, отмечая «чистоту, силу, гибкость, звучность» пения Билибиной,

о тембре ее голоса писал, что он «имеет мягкость, бархатность, прелесть

невыразимую»1. 10, Арнольд вспоминал, что у певицы был «звонко-сребристый,

чудный сопрано» и что «отличительною чертою в пении у m-lle Билибиной

была задушевность, сердечность выражения»2.

Исполняя отдельные номера из итальянского репертуара, Александра Яковлевна

вместе с тем все шире, все глубже проникала в дух и характер русской музыки.

Особенно близок ей был жанр романса — «русская песня». Ощущение родной

музыки, несомненно, развилось в Билибиной под влиянием занятий с Даргомыжским.

Современники были совершенно единодушны в оценке этого рода ее пения.

После исполнения Александрой Яковлевной в концерте 24 апреля 1846 года

русской песни Даргомыжского «Тучки небесные» П. А. Плетнев писал Я. К.

Гроту: «Концерт был прекрасный. Особенно была восхитительна Билибина,

когда пела Лермонтова «Тучки»3. О том же говорил в своей рецензии Р. М.

Зотов: «Но высшим, истинным наслаждением во всем концерте была Русская

песня Даргомыжского, неподражаемо спетая А. Я. Билибиной. Вот высокий,

самобытный талант. Сколько чувства, сколько души в ее пении! Для Русских

песен она неподражаема. Ее заставили спеть два раза —и i все казалось

мало!» Песню «Тучки небесные» Даргомыжский к посвятил А. Я. Билибиной.

После 1846 года певица, так ярко^начавшая свою исполнительскую деятельность,

исчезает по неизвестным причинам с артистического горизонта. В январе

1847 года «Литературная газета», печатая отчет об Университетском концерте,

состоявшемся 26 января, вспоминала о Билибиной: «Мы весьма жалели, что

в нынешнем году в концерте не участвовала, как в прежние годы, несравненная

А. Билибина и превосходный пианист Щулепников» К Характерно, что в программе

столь важного для Даргомыжского авторского концерта, который происходил

9 апреля 1853 года, нет имени Билибиной, хотя оно и выгравировано на жезле,

преподнесенном композитору друзьями и почитателями его таланта.

Прекратив открытые концертные выступления, Александра Яковлевна продолжала

участвовать в домашнем музицировании. В доме Билибиных систематически

устраивались музыкальные вечера, на которые приглашались композиторы,

исполнители, любители музыки. В центре этих вечеров была, конечно, Александра

Яковлевна. Даргомыжский в эти годы продолжал руководить занятиями Билибиной,

разучивая с ней новые русские произведения. «Я недавно заставлял Билибину.

петь твою каватину «Есть тихая роща»,— писал Александр Сергеевич своему

приятелю В. Г. Кастриото-Скандербеку 1 ноября 1850 года2. По мере сочинения

«Русалки» автор привлекал певицу к разучиванию отдельных частей заглавной

партии. Сохранилось письмо Билибиной к Даргомыжскому, относящееся, по-видимому,

к 1852 году. Она пишет в нем: «Вообразите, я не имела время просмотреть

арию из «Русалки», все мешали гости, нынче я просматривала ее, надеюсь

к будущей неделе ее приготовить. Она мне очень нравится».

Даргомыжский был настолько близок с семьей Билибиных, что даже по своему

почину приглашал гостей на их вечера. Так, Серов сообщал 3 октября 1851

года В. В. Стасову: «Я узнал об его [Глинки] приезде у Билибиных, где

был 25 сентября по приглашению Даргомыжского».

По возвращении Глинки в Петербург в сентябре 1851 года возобновились с

начала следующего года и его дружеские музыкальные встречи с Александрой

Яковлевной. Очевидно, они были не часты и продолжались с перерывами до

1855 года. В знак своего внимания Глинка дарил талантливой певице свои

сочинения.

Со второй половины пятидесятых годов имя Билибиной совсем исчезает из

исторических источников, и только один раз фамилия эта всплывает в записях

Мусоргского 1872 года; композитор для неизвестных целей отметил на листке

с выписками из материалов к опере «Хованщина» адрес певицы2.

Тоже недолго, лет пять, с Даргомыжским был связан и другой даровитый певец

— Алексей Александрович Харитонов (1816—189?). Молодой чиновник военного

министерства по инженерному департаменту Харитонов познакомился с Даргомыжским

в начале 1842 года, а вскоре состоялось его знакомство и с Глинкой. По

воспоминаниям Арнольда, у него был «полнозвучный драматический и в то

же время симпатический тенор»3. Еще в детстве, обучаясь в пансионе Царскосельского

лицея, а затем и в самом лицее, Харитонов пел в хоре в качестве солиста.

Позже, будучи чиновником, с 1837 года, он брал уроки итальянского пения

и спустя несколько лет уже выступал в концертах—и соло, и в ансамблях

с итальянскими артистами. Познакомившись с Глинкой и Даргомыжским, Харитонов

пристрастился к их музыке. В своих воспоминаниях он говорит: «Близкое

знакомство с Даргомыжским и Глинкою привело к тому, что я был признан

лучшим исполнителем их романсов, особенно бравурных, и некоторые из них

пел даже в публичных концертах под аккомпанемент самих композиторов»4.

В основном Харитонов стал учеником Даргомыжского. «Чаще и больше всего,—

продолжает он в своих воспоминаниях,— я занимался пением с Даргомыжским,

будучи коротко знаком в семействе его отца, которое жило тогда на Моховой,

в доме Есакова. Я пел не только его романсы, но и некоторые нумера из

его двух опер: «Эсмеральда» и «Русалка». Из романсов же его, некоторые,

как, например, «Оделась туманами», прямо написаны для моего голоса, а

дуэт «Рыцари» посвящен даже мне и В. Опочинину» К Даргомыжский, несомненно,

оказал значительное влияние на манеру исполнения Харитонова, в частности

на его отношение к слову. Ю. Арнольд вспоминал, что в пении Харитонова

проявлялись «неподдельный огонь и убеждающая, так сказать, глубоким чувством

окрашенная декламация»2. Харитонову принадлежит одна из первых статей

о вокальном творчестве Даргомыжского 3.

В феврале 1847 года Харитонов на долгие годы покинул Петербург, получив

назначение председателем Тифлисской казенной палаты.

К кружку Даргомыжского принадлежал и приятель Харитонова, одаренный певец

с «прекрасным бархатным баритоном» — высоким басом — Владимир Петрович

Опочинин (1810—1889). Моряк по профессии, он дослужился впоследствии до

чина контр-адмирала. Даргомыжский познакомился с ним в начале сороковых

годов. Их отношения скоро перешли в дружбу, которая продолжалась до конца

жизни композитора. С молодых лет Опочинин обучался итальянскому пению,

проявил блестящие технические способности, владение скороговоркой basso

buffo и широким cantando. Как и Харитонов, он с успехом выступал в концертах

с итальянскими певцами в их оперном репертуаре. Знакомство с Даргомыжским

направило его исполнительство в новое русло. Он развил в себе искусство

характерного пения, а его широкое bel canto приобрело углубленно-психологическое

выражение. Опочинин отлично исполнял такие произведения Даргомыжского,

как «Влюблен я, дева-красота», дуэт «Рыцари» (партия баса), а в поздние

годы — «Старый капрал». Он принимал участие и в жизни балакиревского кружка.

Таковы наиболее яркие фигуры кружка Даргомыжского начала сороковых годов.

Талантливое музыкальное окружение дало повод для организации различных

театральных и коллективных музыкальных развлечений (что издавно было свойственно

домашнему укладу Даргомыжских). Об этом упоминает сам Александр Сергеевич

в письме к своему другу, композитору-любителю В. Г. Кастриото-Скандербеку

от 10 августа 1843 года: «.не подумай, что я все это время оставался в

праздности. Не считая большого числа музыкальных пьес, написанных мною

для любительских спектаклей, для музыкальных альбомов и особенно для серенад,

которые я в прошлом году давал на Черной речке, я написал большую кантату

с хорами и тремя партиями для пения соло, содержащую пять больших музыкальных

нумеров».

Даргомыжский здесь глухо и суммарно упоминает «большое число музыкальных

пьес, написанных. для любительских спектаклей, для музыкальных альбомов

и особенно для серенад.» Сколько он написал произведений одного, другого

и третьего рода и какие это произведения, остается неясным. Судя по тому,

что до нас дошло, можно думать, что «Баллада.из драмы А. Дюма «Екатерина

Говард» была сочинена именно в начале сороковых годов для любительского,

спектакля. Хотя баллада написана композитором на оригинальный французский

текст, но, возможно, она включалась в спектакль, поставленный на русском