1, от одержимости идеей,

2. от униженного достоинства.

Простодушные могут быть уподоблены «нищим духом», согласно евангельскому изречению. Гордые —сильные духом, но:

«Сильному человеку трудно переносить свою силу» (Васин из

«Подростка» о Версилове). В катастрофе их спасение. Неверно, будто Достоевский воспевает страдание: он любуется гордым человеком, но и наказует его, ибо, как сказал Версилов,

только будучи сломленным, гордый человек осознает себя.

Бремя силы—-тяжкое бремя. Путь освобождения от него —

через раскаяние. Но еще Варенька в «Бедных людях» сказала,

как трудно дается раскаяние. Этот трудный путь и описывает

Достоевский. У униженных иной путь —его столь же подробно

он описывает: униженные одержимы ожесточением. Попранное достоинство взывает к отмщению, но тщетно. Здесь возможны два варианта: один ведет к гибели (см. Катерину Ивановну из «Преступления и наказания», Настасью Филипповну),

Другой к юродскому выживанию, к ерничанью. (Юродство как инверсия попранного достоинства — любование самоуничижением; таковы Мармеладов, Лебедев из «Идиота» и другие.)

Две разновидности гордыни —два решения центральной для Достоевского темы отказа от себя ради ближнего.

У Толстого — личное самосовершенствование. У Достоевского —комплекс вины

(вольный или невольный, тебе заданный), изживаемый страданием и раскаянием.

Толстой-моралист поучает, как изжить в себе греховность. Достоевский же,

хотя и указует, по более вопрошает: зло есть и в добром человеке, зло

словно падличпо, как преодолеть в себе влечение к злу? Как избежать соблазн

греха? Достоевский пролагает путь к размышлению -к тому сомнению, в котором

проблеск истины.

«Братья Карамазовы» —велика 51 книга. Великой книгой является также «Война

и мир». Это действительно самые значительные романы XIX века (не только

русские —в мировом масштабе).

У Толстого —неторопливый панорамный показ жизни («круговая панорама»).

Все действие и все действующие лица прочно расставлены по местам, как

Наполеон и Кутузов на поле Бородинского сражения.

У Достоевского — рассказ, торопливый, сбивчивый, будто плоскости повествования

смещены (с первой же конфликтной сцены!); из-за непрерывных сбоев и срывов

нет общей точки обзора. (Еще один шаг — уже намеченный Достоевским — и

романные плоскости двинутся вразброд —как у Фолкнера.)

(И еще одно прозрение в будущее: смещение п взрывы романных плоскостей

вызывают представление о мире с качественно различными формами движения

— таковы естественнонаучные открытия рубежа XIX—XX века. Не потому ли

Эйнштейн так ценил Достоевского?)

У Толстого с разных точек зрения освещается событие.

У Достоевского — мысль, преломленная сквозь разные личности. Она, мысль,

взвешивается, испытуется; мысль же воплощается в страстное влечение (или

влечение порождает ее).

В эпопее Толстого трактаты о стратегии боя или по философии истории предстают

чужеродным телом —как субъективно-авторские отступления на темы романа:

он сам выносит о них суждения.

В романе Достоевского трактат о Великом инквизиторе и житийные повествования

органично вписываются в текст из-за того, что в них пульсируют те же мысли,

которые волнуют героев произведения (антитеза богохульства —святости,

нарушения морального Закона— следования ему).

У Толстого — широкие, необъятные просторы, а у Достоевского все протекает

в Скотопригоньевске — на очень малом пространстве, не далее его предместья,

монастыря и Мокрого. (О том, что Иван был в Москве, только упоминается;

столь же глухо упоминается о поездке князя Мышкина в Москву; у Достоевского

вообще нет Москвы, в отличие от Толстого, где все сосредоточено в ней.)

Экспрессивной манере Достоевского свойственна максимальная концентрация

действия во времени и в пространстве. Подсчитано (А. Цейтлиным, 1927),

что все события «Преступления и наказания» (кроме эпилога) протекают на

протяжении девяти с половиной суток. В «Бесах» —менее месяца. В «Идиоте»—с

конца ноября 1867 года (по разговорам на политические темы можно точно

установить год) по лето, то есть немногим более полугода, причем месяцы

отсутствия Мышкина в Петербурге не охарактеризованы. Изучена также топонимия

романов— она строго локализована; в «Бесах» Тверь, где жил Достоевский

после ссылки, в «Братьях Карамазовых» Старая Русса, в «Преступлении и

наказании» Петербург, в «Идиоте» тот же Петербург и Павловск, в «Игроке»

Рулетенбург, а пребывание Алексея в Париже дано без описания города (как

в некоем абстрактном пространстве, подобном Швейцарии у Став-р огни а

— гражданина кантона Ури). Локализованы не только города, но и уличные

маршруты героев: в «Преступлении и наказании» это преимущественно район

Вознесенского проспекта и Сенной, отчасти Петербургской стороны, где у

пожарной каланчи (не на Большом ли проспекте, угол Гребецкой улицы?) покончил

с собой Свидригайлов. По петербургским повестям можно восстановить главные

для Достоевского топографические точки города. Помимо отмеченных, Фонтанка,

Гороховая, Садовая, линии Васильевского острова (Шестая!) и т. д.— но

никак не Невский проспект, Исаакиевская или Сенатская площадь, не парадный,

не пушкинский Петербург!

И еще: в определенные времена года назревают катастрофы— в предгрозовой

духоте (см. изгнание Фомы Фомича из «Села Степанчикова» или блуждания

Раскольникова либо Мышкина по Петербургской стороне), и свершаются они

чаще всего при промозглой осенней погоде, когда немилосердно сечет дождь.

Скупой на описания природы, Достоевский тут изобильно щедр; от душераздирающего

последнего письма Макара Девушкина в «Бедных людях» или осенней Фонтанки

в «Двойнике» до убийства Шатова в «Бесах» (тогда же, в ту же слякоть и

бездорожье, состоялся уход Степана Верховеиского).

Наиболее сконцентрировано время и место действия в «Преступлении и наказании»

(также в «Игроке», но это особый случай). Пространство так сжато, что

в одной квартире оказались Лужин и Мармеладовы и почти в одной (разделенной)

— Свидригайлов и Соня. Поэтому роман предстает в завершенной, замкнутой

форме, а не в открытой, разомкнутой. Не потому ли — согласно существующим

романным нормам — «Преступление и наказание» многими воспринимается как

самый совершенный роман Достоевского? Непривычное не вызывает таких оценок,

а в то же время по глубине замысла и воплощения «Братья Карамазовы» шире,

объемнее; «Бесы» — сильнее, трагичнее, с удивительными прозрениями (по

п срывами); «Идиот» — самый страстный роман Достоевского (своего рода

«дуоопера», где все построено па натяжении полюсов Мышкпн — Рогожин);

«Игрок»—эффектная увлекательная повесть; к пей отчасти примыкает «Подросток»,

по размах шире (есть детективные переклички с «Преступлением и наказанием»).

Напомню: в «Бесах» два самоубийства—Кириллова и Став-рогииа, пять убийств

— Шатова, Лсбядкипп с сестрой, Лизы, каторжника; к тому же и губернатор

сходит с ума. п пожар. множество скандальных происшествий.1 Л в детективном

«Преступлении и наказании» всего два убийства и одно самоубийство (Свидригайлова)

+ смерть Мармеладов а и помешательство Катерины Ивановны. В «Идиоте» два

центральных события: убийство и помешательство (о смерти Ипполита и генерала

Иволгина говорится скороговоркой). В «Братьях Карамазовых» одно убийство

и одно самоубийство (Смерди-кова) + смерть Илюшечки. В «Подростке» два

самоубийства (Оли и Крафта, который в чем-то напоминает Кириллова) и несовершенные

— убийство (Версиловым Кати) и самоубийство (Версилова), что компенсируется

благообразной смертью Макара Долгорукого. (Благообразна и смерть Зоснмы,

омраченная внезапностью появления «тлетворного духа» — гениальная находка

Достоевского!) В «Игроке» никто не убит. (О смерти генерала сообщается

под занавес мимоходом.)

Приведенная криминалистская справка помогает восстановить в памяти степень

накала драматизма в произведениях Достоевского. Такие сломы, взрывы сюжета,

существенны, но ими не исчерпывается его внутреннее напряжение.

Espressivo —в нагнетании событий, в сцепленностн сюжетов, в столкновении

судеб с allargando, предшествующим катастрофе, и accelerando при развязке.

Здесь уместно сравнение с музыкальным принципом развития — волнообразным,

много-кульмииатным с генеральной кульминацией-развязкой и стремительной

кодой-stretta.

Однако такие уподобления надо делать осторожно, потому что произведения

Достоевского — это романы-диспуты: в них важна не только судьба людей,

но жизнь идей. Герои ведут диспут и меж собою и с самим собой: это либо

явный, либо внутренний диалог. (У Толстого— внутренний монолог.) Все в

напряжении, зыбко, ибо сложен механизм человеческих отношений: Достоевский

их изучает в кризисной точке. Люди экзистенциально разъединены, они могут

понять друг друга только через деятельную любовь, что и осуществляют простодушные.

В произведениях Достоевского есть нечто от авантюрных романов— шантажи, мошенничества, преступления и т. д. Концы оборваны, Достоевский крепким узлом оборванное связывает, воедино сплавляя возвышенное и низменное, В «многоголосном» стилевом сплаве осуществляется такое единство.

Отмечалось, сколь большую композиционную функцию выполняют «скандалы»

в произведениях Достоевского —«многолюдные и бурные сцены, как бы сотрясающие

все построение романа» (Л. Гроссман). Я сравнил бы их с ансамблевыми сценами

оперных финалов. Достоевский бывал в оперном театре, видел такие сцены,

однако не важно, сознательно ли он употребил приемы, генетически восходящие

к многособытийному «цепному финалу» оперы buffo (Моцарта, Россини), или

сделал это бессознательно1. Но любопытно: как и в оперных больших финалах,

в таких ансамблевых сценах Достоевского наличествует резко обозначенный

переломный момент. Напомню некоторые.

Вероятно, первая: скандал на квартире Мордасовой («Дядюшкин сон») с разоблачением

ее матримониальной интриги.

Более развернута «оперная сцена» в «Селе Степанчикове»: а) выход Фомы

Фомича (Lento), б) поздравления (скерцо), в) крутой перелом —изгнание

Фомы Фомича (драматическое Allegro), г) его возврат и -возвеличение (лирическое

интермеццо), д) выход пьяного Коровкина (stretta buffo),

В «Преступлении и наказании» это поминки по Мармела-дову, где отчетливы

разделы: нагнетание напряжения —клевета Лужина — его разоблачение Лебезятниковым

(кульминация всей сцены) и заключительный монолог Раскольникова.

«Братья Карамазовы» открываются скандальной сценой в келье Зосимы, где

тот пал на колени перед Митей, даже лбом коснулся пола;

Й «Бесах» классический пример содержится н конце нерпой части (в гостиной

Варвары Петровны) с Хромоножкой и пощечиной Ставрогину, нанесенной Шаговым

(он, кстати, тоже может быть причислен к простодушным).

Другой классический пример — прощальный вечер, данный Настасьей Филипповной

перед уходом с Рогожиным (кульминация: пачка денег, брошенная в камни,

— нравственное испытание Гани),

В том же «Идиоте» — «смотрины» Мышкина, которые должны были привести к

его обручению с Аглаей (кульминация; разбитая ваза, восторженная, захлебывающаяся

речь Мышкина, предшествующая припадку эпилепсии).

В «Игроке» —приезд бабуленьки. Правда, тут возникает ассоциация скорее

не с оперным финалом, а с заключительной сценой «Ревизора».

Подобные сцены возникают внезапно, обрушиваются, как смерч.

Subito — пронзительная пота espressivo. Еще Голядкипв ранней повести «Двойник»

«.к собственному своему величайшему изумлению, совсем неожиданно начал

вдруг говорить». Эта неожиданность «вдруг говорения» и есть примечательная

черта Достоевского-рассказчика. «Вдруг» и в речах персонажей, и во внезапных

изломах сюжетосложении. Такое «вдруг» освещает повседневность неожиданным

светом: привычное становится необычным (эффект остранения).

Необычность обычного не есть проявление случайного. В том-то и заключается

мастерство Достоевского, что внезапность подготавливается для читателя,

быть может, неосознанно, подспудно, подводным течением. В «состоянии колебания»

— неизвестно, куда повернется действие, в ту или другую сторону,— складывается

сюжет. Это состояние можно определить, как устойчивую неустойчивость.

Какой же прочностью должна обладать конструкция романа, чтобы не развалиться

под безмерным грузом неустойчивости.

На скрещении двух осей держится конструкция: фабульной (сюжетной, детективной)

и смысловой (семантической). Сюжетно главное действующее лицо «Идиота»

Настасья Филипповна, но семантически решающей является поляризация сил

Мышкина — Рогожина. В «Бесах» — по сюжету — главное лицо Степан Верховенский

(о нем подробнее всего повествует хроникер-рассказчик), но семантически

— Ставрогии, коль скоро жизнь идей им вызвана; он одновременно и центр

притяжения любовной линии романа.

В «Братьях Карамазовых» сюжетно главный Дмитрий, а семантически

— Иван.

Вероятно, разветвления этих двух осей можно обнаружить и и других, периферийных

сферах романного пространства.

Главной «идейной» теме романа контрапунктирует побочная, «любовная». Ее звучание сравнительно ослаблено в «Преступлении и наказании», но в «Идиоте» порой перекрывает значение «идейной» темы. Любовная линия более связана с сюжетной осью.

В обрисовке любовных коллизий Достоевский придерживается романтической

трактовки; имею в виду «треугольник», где мужчину оспаривают две женщины,

в каждой из которых словно закреплена одна из сторон «вечноженственного»:

ср. с треугольником в «Кармен» (в «Таигейзере», в «Аиде», в «Садко» и

т, д. — в опере эта традиция дольше удержалась, нежели в литературе).

В «Пармской обители» Стендаля таковы Клелия и герцогиня, в «Красном и

черном» —г-жа Реналь и Матильда де Ламоль. (Ср. близкие к подобным противопоставлениям

женские образы в произведениях Тургенева — «Вешние воды», «Дым».) Наряду

с таким треугольником, введенным в раннюю пору романтизма, позднее установился

другой его вариант: двое мужчин оспаривают одну женщину.

Любовным влечением Достоевский связывает героев перекрестными узлами,

иногда путем наложения «двойных треугольников».

Существенны скрепы -в каркасе композиции: соответствия,

повторы схожих положений или ситуаций (сходство но аналогической функции,

но смысл может быть альтернативным). Это своего рода параллелизмы, тематические

арки. Примеры, указанные В. Шкловским:

Мармеладов живет на средства продающей себя Сони.— Раскольникову угрожает

жизнь на средства Дуни, если она продаст себя Лужину.

Иисус (в легенде Ивана), уходя, поцеловал Инквизитора. Алеша, прощаясь,

целует Ивана. (Это единственная откровенная беседа братьев, а Легенда

об Инквизиторе — одна из ключевых в романе.)

Параллельные решающие сцены в квартире Капсрпнумовых: Раскольников — Соня,

Свидрпгайлов — Дуни.

Добавлю другие примеры сцеплений или параллелизмов:

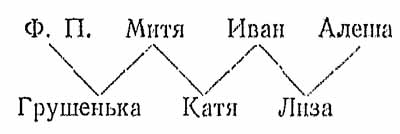

Федор Павлович оспаривает Грушеньку у Мити, а Иван Катерину Ивановну у

того же Мити, да еще к тому же (невольно) Лизу Хохлакову у Алеши — такова

цепь оспариваний, которая сковала братьев с отцом:

Вернувшийся к жизни Мышкин встречается в железнодорожном

вагоне с Рогожиным в начале романа —он завершается их встречей у трупа

Настасьи Филипповны — Мышкин уходит в небытие идиотизма, (Последняя встреча

является зерном, из которого произрос роман.)

Убийство Шатов а — уход Степана Верховенского. Иван о «слезах замученного

ребенка» (в беседе с Алешей)-«дитё», приснившееся Мите в Мокром, как провозвестник

его духовного возрождения1.

Наиболее объемный роман — «Братья Карамазовы» — требовал и наибольшее

количество скреплений. В нем много параллелизмов. Помимо указанных выше,

важное идейное значение имеет соотношение:

Легенда о Великом инквизиторе — житийные притчи. Примечание 1. Отмеченная

параллель стилизована, то есть

дана в ином стилистическом ключе, чем весь роман: легенда —в романтическом

духе (в манере «готического» Гюго), притчи —в манере агиографии, житийных

сказаний.

Примечание 2. Легенда и притчи по первоначальному плану

должны были стоять в центре второй части, но она разрослась и местоположение

арки сместилось.

В последней книге романа— подчеркнуто проведенная параллель между речами

прокурора Ипполита Кирилловича и адвоката Фетюковича.

Еще параллель: Великий инквизитор превращается в пошлого Черта.

Качественно иное скрепление--взаимоотношение людей, на что отчасти уже

указывалось.

Это взаимоотношение трактуется Достоевским специфически.

Литературоведы (начиная с А. Скабичевского, 1876) отмечали, что в его

романах есть двойники. Определение не точное, из-за чего возникло немало

путаницы, (О двойничестве много писалось, особенно Б. Бурсовым.)

«Двойник» — раннее произведение, на нем заметно воздействие и Гоголя и

Гофмана. В повести два сцепленных сюжета — единых и относительно самостоятельных.

Достоевскому не удалось их скрепить и в позднейшей редакции: произведение

не вполне ему удалось, хотя во многом оно —программное, как манифест «фантастического

реализма» (определение Достоевского). В первом сюжете показано психическое

раздвоение Го-лядкипа —он видит себя со стороны не таким, каков он есть

на самом деле (превосходна сцена, как он, отвергнутый, через черный ход

пробирается на бал!), во втором же сюжете он раздваивается физически,

и Голядкии II уподобляется носу майора Ковалева — нос стал Особой, с презрением

глядящей на Ковалева, и с наглым презрением смотрит Голядкии II на Голядкина!.

По сути, в первом сюжете — клинический случай шизофрении, который вполне

мог завершиться смирительным домом, во втором же сюжете нечто новое, выходящее

за рамки обычного —перед нами «перевертыш», инверсия героя. По таким двум,

но разъединенным линиям Достоевский будет рассматривать в дальнейшем человеческие

характеры.

Версилов сказал: в каждом сокрыт его двойник, в каждом есть созидающая

сила и стихийно ее разрушающая. Человек вынужден идти супротив себя, когда

им овладевает «идея», и, сознавая, что не хорошо, тем не менее это свершает,

причиняя боль себе или другим. (Версилов надвое раскалывает образок-икону,

завещанную, как святыню, Макаром Ивановичем.) Борение страстей приводит

к раздвоению сознания, что находит отражение во внутреннем диалоге, в

поведении, даже внешности. (Лицо Ставрогина одновременно и прекрасно,

и отвратительно.) Достоевский величайший аналитик такой раздвоенности

или, если употребить уже. ранее использованное выражение—состояния колебания

перед выбором жизненного пути — ответственности за свою жизнь.

Иное дело «перевертыши» ~—это не двойники героя (как у Гофмана), не тени

(как у Шамиссо); если же тени, то криво-зеркальные, а двойники — вывернутые

наизнанку. И все же Свидригайлов не двойник Раскольинкова, как иногда

утверждают литературоведы, и Петр Верхоненскпй не двойник Стаи-рогина.

Я ввел бы понятие «инверсия», а в некоторых случаях «ракоход» (кребс),

сохранив при этом определение «полюсы».

Достоевский в начале четвертой части «Братье» Карамазовых» привел рассуждение,

«похожее,- по его словам, на журнальную критику». Там, отдавая должное

Гоголю в создании «типов», он отстаивает необходимость показа характеров,

и том

числе ординарных людей.

Широко разработанная Достоевским характерология все еще недостаточно изучена.

Попытка классификации возвращающихся образов, предпринятая Л. Гроссманом,

неудачна, слишком элементарна (см. его рубрикацию: мыслители и мечтатели,

поруганные девушки, сладострастники, добровольные туты, русские широкие

натуры, гордые, и кроткие и т. д.).

Требуется установить;

П. Верховенский — инверсия Ставрогина, а Кириллов его ракоход. Тогда Шатов—

инверсия ракохода. Поясняю:

П. Верховенский — вывороченная «идея» Ставрогина. У Кириллова иная трактовка

той же идеи («все позволено»), но с верой в человека, которой начисто

лишен Ставрогии. Йменйб эту веру — в инверсии — отстаивает Шатов. Вместе

с тем П. Верховенский и Шатов —на разных полюсах. Петра молено представить

себе и как перевертыша Степана Верховенского (изнанка либерализма, его

оборотная сторона).

Еще пример инверсии: Смердяков по отношению к Ивану. Сложнее со Свидригайловым.

Его взаимосвязь с Расколышковым несомненна, но является ли она инверсионной

или ракоходиой?

Достоевский затемнил этот образ, незаслуженно причисленный к разряду «резко

отрицательных».

Раскольников одержим «идеей» (он вошь или Наполеон?), у Свидригайлова

идеи нет (рай—клоповник), хотя как будто и он считает, что все позволено.

Казалось бы, шулер, сладострастник, что и Федор Павлович Карамазов (к

тому же, возможно, отравивший жену —Достоевский сознательно этого недоговаривает),

Свидригайлов все же не покусился на Дуню и, решив покончить с собой, обеспечил

и ее и юную девицу, на которой предполагал жениться (или ее обесчестить).

Он поступил по-своему честно, но почему принял такое решение? Только от

скуки или от безнадежной страсти к Дуне? В последнем случае (что вероятно

и что опять же недоговорено) Достоевский его облагородил, равно как и

во сне с порочной девочкой. Ощущение, что все гадко, мерзко, в какой-то

мере возвышает Свидригайлова.

Так что же, может быть, он все же ракоход Раскольникова?

Я не берусь вывести общую типологию инвариантов, тем более их охарактеризовать,

ограничусь установлением отдельных параллельных рядов.

«Сильные» (отстаивающие свободу воли) — Раскольников, Ставрогин, Кириллов,

их ответвление—Версилов. В том же ряду зловещий атаман разбойничьей шайки

Мурин («Хозяйка»), демонизм которого унаследовал Рогожин. В женской, галерее

«сильных» (волевых): дочь Мордасовой («Дядюшкин сон»), Дуня («Преступление

и наказание»), Настасья Филипповна. «Смиренное» ответвление: Соня Мармеладова—

Софья Андреевна, жена Версилова (прямая параллель).

Инвариант полковника Ростанева («благородно чувствующие», но бедные мыслью)

имеет множество ответвлений. В том же ряду —один из первых —Дмитрий Карамазов,

но и Разу-михин («Преступление и наказание»). Однако последний представляет

собой далеко отошедший от инварианта характер «дельных малых» (устойчивых,

ординарных), скорее даже самостоятельную категорию. Это и Птицын («Идиот»),

и Васин («Подросток»), отчасти и Ганя Иволгин («Идиот»). Очень

Привлекательны, в чем-то (в детской открытости) приближающиеся к Ростаневу,

женские образы: Лизанета Прокофьепна Еианчииа («Идиот»), бабуленька («Игрок»);

непосредственна и деятельна Татьяна Павловна («Подросток»); в какой-то

мере близка к ним Варвара Петровна Ставрогина.

Инверсии Ростанева (юродствующие из-за попранного достоинства или из тщеславия)

представлены также во многих ответвлениях, начиная с отца Настеньки (будущей

жены Ростанева), которому непосредственно соответствует штабс-капитан

Снегирев, отец Илюшеньки. В том же ряду еще более юродствующий Мармеладов1.

Иной полюс: Лебедев («Идиот»), который и «благородно чувствует» (экзегет

Апокалипсиса), и по-мелкому подл. Подлые черты усилены в Лебядкиие («Бесы»),

но и ему представляется, что он преисполнен благородных чувств.

Инварианты и тем более их инверсии греховны и суетны, по Достоевский многое

им прощает (конечно, не Лебядкипу), ибо они страждут и не лишены стыда

за содеянный грех; его симпатии на стороне ие «усредненного» Гапи, а генерала

Ииолгшш, фантастически врущего, потому что где-то, в глубине, тот морально

выше своего сына.

Кстати, Достоевский мастерски изображает Хлестакова в старости. Именно

таков князь К. пз «Дядюшкиного сна», даже те же слова: «па короткой ноге»

п т. и. (Хлестаков врет не,из страсти к вранью—он забывчив и потому запутывается

в ранее сказанном, что очень точно Достоевский воспроизводит в речах

князя К.) Вдохновенно врет генерал Иволгип, и по забывчивости все путает

князь из «Подростка» (под конец повести); он воспринимается в том же ряду,

хоть п отличен от «Хлестаковых».

Особое место занимают: двадцатидвухлетний по-детски реагирующий черкес

Алей («Записки из Мертвого дома») — Алеша — князь Мышкин. Им, простодушным,

свойствен стыд не только за себя, но и за других — они страдают, когда

слышат ложь. Можно сказать, что руссоистский Алей в известной мере прототип

Мышкина. (Тот также показан в руссоистском плане —в окружении детей в

годы лечения в Швейцарии.)

Но христоподобный князь Мышкин неоднозначен. Он естествен, наивен, душевно

открыт, восприимчив к со-чувствию и состраданию. Однако он «диалогичен»

(то есть и в нем проявляется двойничество): ему также присуще влечение

к «бездне мрачной на краю». Тут точка его схождения с Рогожиным — своим

полюсом. По удачной аллегории одного литературоведа, Мышкин сораспят с

Рогожиным, как Христос с разбойником. Но ему начисто чужд рогожинский

демонизм. У Мышкина это — упоение в запредельном состоянии. (Ощущение

абсолютной гармонии приходит в первоначальный миг припадка эпилепсии.)

И отношение к Настасье Филипповне неоднозначно: он и жалеет ее, и заворожен

ее красотой.

Зачем же для образа Христоподобного избрал Достоевский больного эпилепсией?

Да потому, что он «болей» безгрешностью. Таким заброшен в мир — вне нормы,

то есть не нормальный, иадмирный. Когда же прикоснется к греху —«красота

— страшная сила»,— то он уходит из этого мира. Надмирным он явился сюда

и ввергнутый в пучину людских отношений с неумолимой закономерностью должен

был вернуться в хаос небытия.

Иной Алеша. В отличие от Мышкина, он вышел из этого, грешного мира и связан

с ним родственными отношениями.

Что в нем карамазовского? Достоевский не договаривает, но устами Ивана указует: «жажда жизни». Прав ли Иван? Роман незавершен и дальнейшая судьба Алеши неизвестна. Все же я ввел бы поправку: не «жажда», а полнота жизни запечатлена в его облике — богатыря в расцвете сил, с румянцем во всю щеку. Внешний облик резко контрастирует внутреннему: Алеша невинен, грех не замарал его. Не потому ли Зосима послал его «в люди», дабы вскрылось заложенное в Алеше противоречие между тварным (телесным) и духовным? Даже Христос должен был подвергнуться в пустыне искушению дьяволом. Искушения в мирской жизни надлежит испытать Алеше, дабы прийти к подлинной безгрешности — примером может служить жизненный путь самого Зосимы, а потому не столько для выполнения роли миссионера-миротворца он лишил Алешу рясы послушника, сколько ради упрочения его духа. Иначе невинность Алеши пребывала бы на уровне наивной невинности «деток и животных», согласно оброненной Зосимой фразы.